1972年,周恩来在北京怀仁堂批阅文件时,闻讯脸色骤变,急声询问工作人员:“他何时去世?为何隐瞒不报?”

周恩来为何如此愤怒,牵动他心的人究竟是谁?这个问题引人深思。我们不禁要问,是哪位人物能让他如此挂念,情绪如此激动?

这位人物,乃京剧界的一代宗师,盖派武生创始人——盖叫天。此刻,就让我引领大家探索盖叫天先生的生平与传奇。

【盖叫天和戏剧结缘】

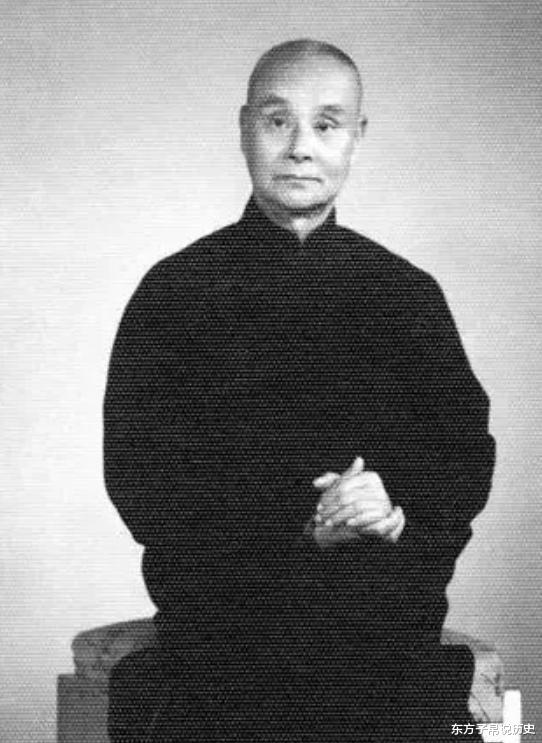

1887年,盖叫天诞生于河北省高阳县西演村的一个佃农家庭,是家中五子中的幼子,排行第五。

盖叫天本名张英杰,号燕南,小名“老洞”。因其肤色黝黑,人们又称他为“老黑”。

光绪年间,河北频发灾荒,庄稼绝收,百姓生活困苦。为减轻家庭负担,许多人家选择送孩子去学唱戏,以此为生路。

盖叫天的兄长张英甫踏上了学戏之路,成为他的楷模。在盖叫天眼里,哥哥极为出色,更是引领他步入艺术殿堂的指引者。

因乡村生活困苦,盖叫天与兄弟们打算去上海找大哥。恰逢天津隆庆和科班招生,他们临时决定加入。那时,盖叫天仅8岁。

盖叫天热爱演戏,加入戏班后十分自在。他年纪尚幼却活泼好动,每次见到刀枪这类道具,总是拿在手里舍不得放下。

见四周无人,他悄悄为自己化了妆。师兄跟师傅学唱戏时,他在旁观看。时间一长,师傅们觉得他是学戏的好材料,便安排戏班的老先生来教导他。

盖叫天在学艺的同时,加入了戏班子四处巡演,这样的经历不仅丰富了他的舞台生涯,也让他在生活中获得了更多的历练和宝贵的阅历。

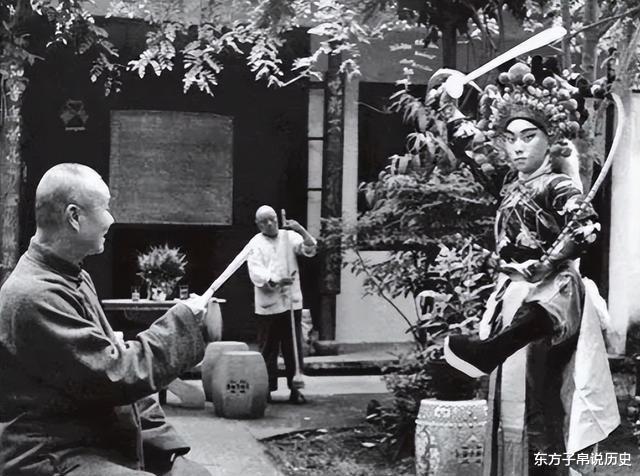

盖叫天每日除应对艰难生活,还需承受严苛的武术训练,从基本功虎跳、拿顶、腱子、小翻开始,稍有差错,师傅便会严厉地用鞭子惩罚。

戏曲训练虽苦,却是演员基本功。练好了,身体轻盈,腰臂有力。科班里持续锻炼,登台后仍不懈怠,日日苦练拿顶。他说:“我们的本领就是这样练就的。”

老师教戏时先讲述戏曲背后的故事,孩子们盘腿坐好听讲。盖叫天虽未读书,却通过这种方式积累了历史知识。

盖叫天从生活和艺术教育中汲取养分,坚信生活是艺术之源。虽未系统学习艺术理论,他却继承了民族戏曲的现实主义传统,成为其艺术实践的终身指导思想。

学戏时,常受师傅责打和戒尺惩罚。若唱腔不准,动作不到位,老师便不予理会,直至技艺精进,方得认可。

盖叫天初涉梨园,即随戏班赴农村巡演。每演完一处,便匆匆赶往下一地。严冬时节,他与张英杰等人顶风冒雪坐在大车上,或步行车尾,不畏艰难。

一次,盖叫天过于疲惫,深夜行走时竟边走边睡。最终,他们在破庙安身。庙内麦秸散落,寒风携雪自墙洞侵入,冻得他整夜难以安眠。

盖叫天十分崇拜被誉为“京剧大王”的谭鑫培,因谭鑫培艺名“小叫天”,他便自取艺名“小小叫天”,以示对前辈的敬仰。

有人听后嘲笑:“哼,你怎敢用此名!”他闻言不禁动怒:“为何不能用?我岂会止步?不仅要继承谭鑫培先生艺术,将来更要超越他!”

他干脆为自己起了艺名盖叫天,这个名字伴随了他一生。那时他未曾料到,自己会成为“海派京剧”领袖,武功表演超越谭鑫培,创立“盖派”艺术。

【盖叫天不惧权贵】

光绪三十年,16岁的盖叫天已在杭州、上海、汉口等地巡演,凭借卓越演技和出色身手,在舞台上声名鹊起。

同年,杭州织造局与上海洋务局推荐他入宫为蔡禧太后和光绪帝演戏,但盖叫天以不奉召为由,婉拒了清廷的入宫供奉之邀。

当时,“清廷供奉”乃戏剧演员至高荣誉,众多演员争相追逐。然而,盖叫天却嗤之以鼻:“我岂会在乎皇家封赏,我演戏只为与万千百姓共享!”

自1923年至1931年,盖叫天因不愿受戏院老板控制而受排挤,期间多家戏院联手抵制,禁止他在上海登台表演。

九年间,盖叫天虽曾在南昌、汉口、宁波、开封等地短期演出,但大部分时间困居一地,缺乏长期演出机会,导致生活陷入艰难境地。

1931年,杜月笙这位青帮大佬为扬名家乡浦东高桥,修建了杜家祠堂。他打算在祠堂竣工之日,举办一场汇聚南北京剧名角的大型堂会。

杜月笙举办堂会,向各地名伶发送请帖,邀请了包括“四大名旦”在内的59位当红演员,涵盖了生、旦、净、丑各个行当。

令人惊讶的是,北京的余叔岩与上海的盖叫天均婉拒出演。有人劝盖叫天:“杜月笙办堂会是大事,他重义气且出手阔绰,报酬定不菲。杜月笙发话,上海戏院老板必请您。”

面对驳斥,日本宪兵头目无言以对,只好带着不满的神情,默默地离开了现场。

【安排盖叫天工作为难,周总理一锤定音】

1943年,盖叫天着手创办榛伶学校,旨在让梨园子弟接受教育。同时,他筹办粥厂,分发寒衣,以援助生活贫困的人们。

随后,上海伶界联合会筹划义演,选定《大名府》及盖叫天代表作《一箭仇》。筹备人员提议邀盖叫天出演,但又担忧他素来不参与堂会演出,能否成功邀请尚存疑虑。

闻之义演旨在济贫救难,盖叫天毫不犹豫,爽快应允:“如此善行,我必定参与!”

姚玉兰身为戏曲界人士,劝慰丈夫道:“别生气了,盖叫天是个讲义气的人,他这是在为戏曲界后辈筹款读书和救助穷人,做的是善事。”

1949年,全国迎来解放,民众欢庆。京剧大师马连良自香港归来,同时,“四小名旦”张君秋与昆曲大家俞振飞亦返国。他们共创剧团,在北京和上海两地占据头牌位置。

如何妥善安排梅兰芳、盖叫天、周信芳三人的位置,这让感到十分为难。

周恩来深思熟虑后,作出安排:梅兰芳任中国京剧剧院院长,周信芳任上海京剧院院长,而盖叫天则担任浙江省文联副主席及中国戏曲家协会浙江分会主席。

如此安排后,三个人都感到十分满意,这个结果自然而然地符合了他们的期望,每个人的心中都充满了欣慰与认可。

解放前,周恩来与盖叫天仅有一面相交。然而,周总理早已听闻盖叫天刚直的性格与高超的演技,对此深表钦佩。

1949年4月,夏衍自香港启程北上,与金仲华、潘汉年等同行,抵达中共中央所在地河北西柏坡。

周恩来见到夏衍,告诉他:“中央安排你去上海主管文化事务,因你与文化界友人熟识。到上海后,你需先去探望那些艺术家和作家。”

另外,周恩来专门提到在上海的戏曲界老前辈,如梅兰芳、盖叫天、周信芳、袁雪芬等,并嘱咐夏衍转达自己的关心与问候。

1949年冬季,全国首届文代会举行。会上,周总理与盖叫天深入交谈,并共同制定了君子协定。盖叫天承诺,将致力于新中国戏曲事业,特别是在培育新人方面全力以赴。

盖叫天对周总理坦言:“我虽不懂新理,也没多少文化,但明白现在是人民的时代。我为人民演戏,组织若有需要,我必定随时响应。”

周恩来微笑着说:“听到您这么说,以后恐怕得多麻烦您了!”

【盖叫天提出演出,周总理威慑拒绝】

为挽救京剧艺术遗产,周恩来指示文化局与电影局合作,安排拍摄梅兰芳、盖叫天、周信芳三位大师的舞台艺术电影。

根据周总理的指示,上海天马电影制片厂为盖叫天专门拍摄了两部电影,分别是展现其武艺的《武松》和记录其舞台表演的《盖叫天的舞台艺术》。

1956年,盖叫天迎来70岁寿辰前夕,周恩来十分关心。中国戏剧家协会与文化部特在上海举办盖叫天从艺60年纪念活动,这是建国后政府首次为戏剧界老艺术家举行的祝贺活动。

活动当日,周恩来特地嘱咐田汉等人从北京前来参加盖叫天纪念活动,转达他的问候。同时,周信芳、梅兰芳、俞振飞、欧阳予倩等名家也均出席了此次活动。

会上,盖叫天满怀感激,动情地说:“我的父母给予我生命,而共产党真正理解我。”

1957年,周恩来陪同苏联最高苏维埃主席团主席伏希洛夫访问杭州。按他的安排,期间共举办了两场晚会供来宾参观欣赏。

一场晚会由上海越剧院的筱桂芳、王文娟主演越剧《追鱼》,而另一场晚会则汇集了浙江杂技团与歌舞团的精彩表演。

盖叫天得知周总理将访杭州,便主动请缨献演折子戏。然而,工作人员礼貌回绝了他的请求,这让盖叫天心情有些不悦。

周总理闻讯后,即刻要求会见盖叫天。见面时,他热情称赞盖老主动请缨演出的精神,并诚恳表示:“禁止您演出的决定是我做出的,不能全归咎于他们。”

盖叫天正感疑惑时,总理说明道:“伏希洛夫乃苏联英雄,你亦在舞台上塑造众多英雄。戏曲界尊你为英雄,故想请你与我一同陪伴伏老观剧、交流,意下如何?”

盖叫天听后,满心欢喜地说:“总理考虑得真细致全面。”

感动之后,盖叫天仍想为伏希洛夫演戏以表谢意。周总理让步,答应了他的要求,但鉴于其高龄,安排他演《打店》,时长一刻钟,且禁止翻跟斗和窜桌子。

盖叫天表演完毕后,伏希洛夫亲上台致贺,并称赞说:“我早已耳闻您的事迹,您当之无愧是位英雄!”

1959年,建国十周年之时,盖叫天托人向周总理传达意愿,表示希望自编自导自演一出新戏,以展现新社会的变革与进步。

随后,盖叫天遵循周总理的意见,选定30年代初的《吴江恨》进行复演。浙江文化局为此调动全省创作资源,汇聚各剧种杰出武生,强化演出团队,并开设盖派艺术研修班。

周总理听后颇为欣慰,觉得此戏与《关羽之死》颇为相似,能借古人成败告诫今人反对个人英雄主义,对当下仍具深远现实意义。

盖叫天自幼未受教育,识字不多。然而,在周总理的指引下,他经由艺术实践,渐渐领悟了戏曲社会职能与艺术功能之间的紧密联系。

【盖叫天去世一年后,周总理才知道消息】

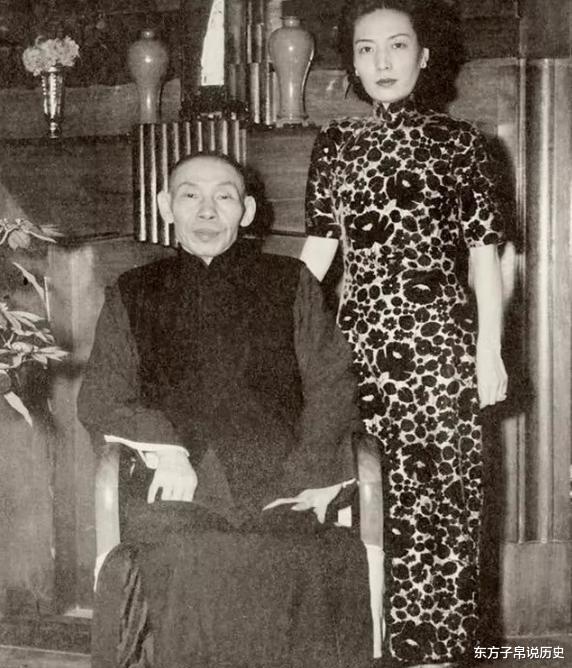

1962年一个细雨绵绵的午后,周恩来手持油纸伞,轻叩京剧大师盖叫天的宅门,进行了一次拜访。

盖叫天见是周总理,连忙用颤抖的双手接过伞,感激地说:“总理,您冒雨来看我,实在不敢当。古往今来,哪有宰相亲自探望戏子的道理?”

周恩来摆摆手说道:“历朝历代,人民皆珍爱‘国宝’。而你今晚还要为外宾献艺,更应如此。”

盖叫天回应道:“没错,我正忙于演出准备。”周恩来闻言笑道:“你真正做到了活到老、学到老!”

随后,周恩来与盖叫天进行了长达一个多小时的深入交谈,两人交流顺畅,话题丰富,整个对话过程自然且充满默契。

当晚,周恩来陪外宾观赏完盖叫天的表演后,特意到后台看望他。抵达时,盖叫天正裸露上身,忙着洗脸卸妆,并未察觉总理的到来。

旁人欲提醒,却被周恩来摆手制止。他自行拉凳坐下,目光慈祥地望着对方卸妆,全程未加打扰。

盖叫天在卸妆时,于镜中意外见到周总理的笑容,他惊讶地感叹:“总理,过去若赤身裸体相见,可是大不敬!”

周恩来脱下大衣,轻轻披在盖叫天肩上:“过去的事就别提了。现在,您是‘国宝’,而我,只是人民的普通勤务员。”

周恩来始终关心盖叫天。在三年困难时期,他虽患浮肿病,仍牵挂艺术界人士生活,特嘱咐文化部每月为盖叫天提供鱼肉禽蛋等营养品。

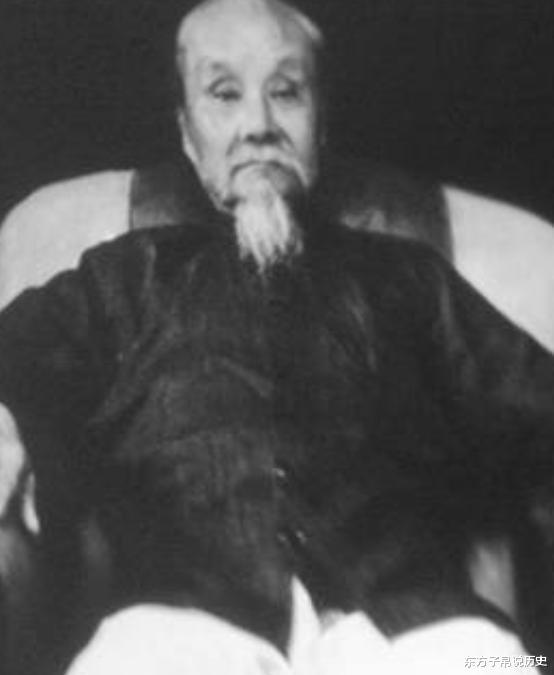

1970年1月16日,即盖叫天83岁生日后的首日,他突发高烧,遗憾地在松木场水桥边的小屋内去世,尽管进行了抢救,但仍未能挽回他的生命,终年82岁。

盖叫天去世次年,周恩来方得知此讯。他闻讯后,愤怒地质问道:“为何隐瞒此事不告知我!”

1978年9月18日,浙江省委、省革委会为盖叫天隆重举行骨灰安放仪式,并成立盖派艺术研究所,旨在纪念与传承“盖派”京剧艺术。

舞台上,鼓乐再次响起,震耳欲聋,然而那位威猛的霸王、俊朗的武生,已成为过往,再也无法重返舞台。