1947年某天,北风呼啸,大雪把上海整座城市压得透不过气,张乐平正快步跑回家,路过一个弄堂口,突然看见三个10岁左右的流浪儿。

他们用破麻袋裹紧身体,赤着一双脚,围抱着一只白天商人烘山芋的炉子。

他们没有坐着,而是不停踏着脚,鼓着冻红的腮帮吹着火,不让它熄灭,一个劲地吹呀吹呀,他们就靠那一点儿火星取暖。

第二天出门,张乐平习惯性再往那个弄堂看,昨日三个活生生的孩子,变成了三具尸体,他们的双手还朝着早已熄灭的炉子。

被拉上收尸车,他们的双手还维持着那个状态,张乐平在一旁看得潸然泪下。

他拿起了画笔,在画纸上延续孩子们的生命,延续到现在,已经成为一代又一代人的童年记忆。

它就是《三毛流浪记》,张乐平也被称为“三毛之父”。

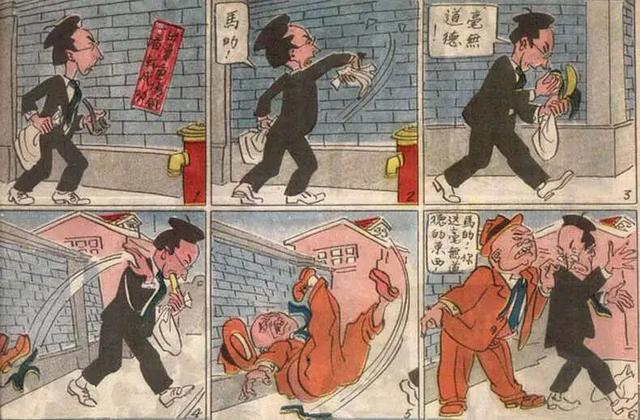

当时为了创作出真正的《三毛流浪记》,而不是一个毫无灵魂依托的人物,张乐平费了很大的心力。

创作前期他穿上破旧衣服,深入旧上海最混乱、最肮脏的地方体验生活,与流浪儿一起坐在街边,和他们聊天打闹。

一篇稿张乐平得改上好几遍,这是他一直以来创作的习惯。

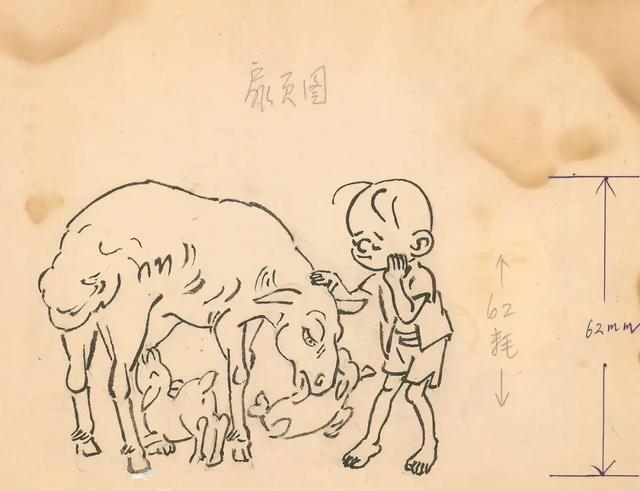

(三毛形象设计的初稿)

黄永玉在赣州第一次遇到张乐平,当时张乐平正好在画三毛。

他回忆张乐平坐在窗台旁,重复地画同样的稿,一点点不自然就撕掉重来。

画到就差几笔可以收尾,突然有更好的灵感,张乐平毫不犹豫撕了重新画。

当时黄永玉眼睁睁看着张乐平同样的内容画了整整6稿,画到他自己都跟自己生气。

黄永玉发表自己的看法:“其实张张都好,不须重画的。”

张乐平认真了,手指一下一下点着黄永玉,轻声地说:

“侬勿可以那能讲牎做事体要做透,做到自家呒不话讲牎勿要等人家讲出来才改,记住啦杭牎。”

好友戴敦邦也说过,张乐平作画稍微有一点不满意就重新画,谁都拦不住。

哪怕是晚年他得了帕金森病,画起画线条做不到如以往那般流畅,他还是以120分的精神要求自己,该重新画的决不敷衍。

画三毛的过程中很辛苦,但不及寻求机构发表过程的半分艰辛。

由于题材比较敏感,很多报社都不愿意接,好在《大公报》刚好托儿童作家陈伯吹帮忙向张乐平约稿。

来得正好,张乐平正为《三毛流浪记》寻个好归宿,问《大公报》敢不敢刊登。

陈伯吹也没事先询问一下主编意见,脑子一热拍案保证,“只要你敢画我们就敢登。”

于是,《三毛流浪记》当时就在上海《大公报》连载。

上海市民每天一起床,就是操心可怜的三毛今天又怎么样了,连牙都来不及刷,马上跑去报刊亭抢报纸。

有报刊亭用铁丝围个相框,框在阅报栏给路过的人欣赏。

但阅报栏没有阻隔的玻璃,只要稍走开一会回来,总会发现三毛连载的那一块被人整整齐齐地挖走了。

画中三毛的处境触动了很多人,读者的来信雪花般飞向报社;

还有人已经先入为主,认定就是有“三毛”这个小孩,现在生活在水深火热之中,给他寄来了衣服、零食、玩具。

就连宋庆龄女士看完《三毛流浪记》,也很感动,给张乐平写信说:

“你为流浪儿童做了一件大好事,真该感谢你,三毛不会忘记你。”

为此,她还提议举办“三毛生活展览会”,创办“三毛乐园会”。

当时三毛乐园的义卖展览,第一天观展人数就突破2万人,排队参观捐赠的人每天从大兴公司绕到六合路。

期间张乐平突患肺结核,临时赶回嘉应养病,读者的来信依旧不断,于是从嘉兴到上海的火车乘务员主动担当信使。

创作出《撒哈拉沙漠》《雨季不再来》的台湾作家“三毛”的名字就来源于此。

刚开始,作家姚雪垠有一次去新加坡参加同行聚会,偶遇了女作家三毛,问起她笔名由来。

三毛说:“我的名字是因为小时候最早看的一本书叫《三毛流浪记》,之后又读了《三毛从军记》。

三毛对我影响很大,于是在我决定笔名的时候,就选择了‘三毛’。”

得知姚雪垠与“三毛之父”张乐平相识,便托他向偶像问好。

姚雪垠把这件事告诉张乐平,张乐平根本不信,他觉得自己没这么大影响力。

之后,黄苗子也去新加坡出差,也遇到了三毛,三毛也把这件事讲给黄苗子听,黄苗子回国立马传达给张乐平本人,张乐平这才相信。

从此三毛和“三毛的爸爸”开始通信,那时候海峡两岸没有通信,三毛给张乐平寄的信通常要到日本或是美国转一圈,才能转入内地。

信中三毛叫张乐平“爸爸”,她说:“三毛不认三毛的爸爸,认谁做爸爸?”

再后来,三毛千里迢迢来到上海,请张乐平及夫人冯雏音坐在沙发上,她认认真真给二老磕了个头。

(张乐平、三毛)

在内地有了思念,三毛便多次返回内地,以女儿的身份看望张乐平。

张乐平偶有流鼻涕,三毛很自然地捏着手帕给他擦干净。

后来,48岁的三毛用一根尼龙丝袜在医院浴室自缢身亡。

听到“女儿”的噩耗,张乐平声音嘶哑,几近失声,最后悲伤才从哽着的嗓子里溢出来:“画了一辈子三毛,想不到画出一个女儿来,现在又没有了!”

而他上一次大哭,同样也是为了“三毛”……

那雷电交加的十年,《三毛流浪记》的命运就如三毛本人一样,颠沛流离。

有一天,张乐平挨斗回家,从随身携带的灰色背包颤抖地掏出一堆碎屑,他流出的眼泪甚至比那些碎屑还多。

那些碎屑不是别的,正是《三毛流浪记》被撕碎后仅剩的残骸。

足够地狱笑话的是,努力生活艰难求生的三毛,居然被认为是一心只追求舒服、祈求活命、不思进取的寄生虫。

在斗张乐平时,他们当着他的面把《三毛流浪记》撕碎,扔在地上,还要他自己打扫干净。

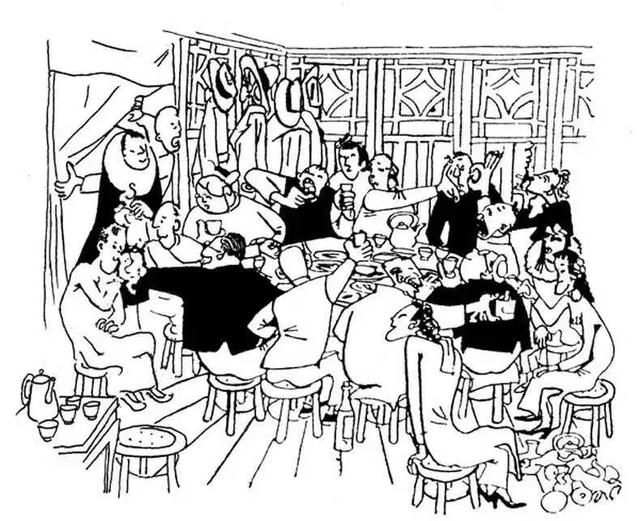

当时,跟他一起挨斗的,还有他的“挨斗搭子”丰子恺,丰子恺是上海美术协会的主席,张乐平是副主席。

他们为什么能玩到一起去,我个人猜测有两点,首先因为能喝到一起去,丰子恺是属于一杯酒就能撬动他整个人,酒喝不多,就开始笑声不断。

而张乐平巨爱喝酒,儿子张慰军说过,父母曾因为喝酒这事吵架。

他父亲前一秒答应戒酒答应得好好的,下一秒端起酒杯就是“来,为戒酒干杯!”

当时,他们冲到张乐平家,在饭桌张乐平常坐的位置上贴张字条:“牛鬼蛇神张乐平不许喝酒!”张乐平三字上打了红色的叉。

张乐平口口声声说:“遵命,保证自我监督!”

话说完,口有点渴,转头就喊丰子恺一起偷溜出去喝小酒了。

可能是酒喝多了也有点“微醺”,有一次准备轮到他们上台挨斗,他们刚到,匆匆忙忙挂上牌子,就被推上了台。

张乐平自己回忆:“一出场,使我好生奇怪:往常批斗,总是子恺先生主角,我当配角,而这一次,我竟成了千夫所指,身价倍增。

低头一看,原来张冠李戴,把丰子恺的牌子挂到我的脖子上了。我向他们的头头指指胸前,全场哄笑,闹剧变成了喜剧。”

回忆起当年的痛苦,语气轻松,甚至还有些幽默,也难怪张乐平、黄永玉、黄苗子几人能成为好朋友。

他们几个真的是,不是一家人、不进一家门,一个回忆往事能把痛苦描述成“喜剧”。

黄永玉回忆过去还能把当初打自己的人形容成“臭花生”,说他两条腿像尿湿了似的吊儿郎当,黄苗子更绝,被打完回去搞了个小花园赏花(后面被知道后,被打得更惨了)。

有趣的灵魂难觅,三个有趣的灵魂相遇,更是百年难得一见。

而张乐平与丰子恺能成为患难之交,不仅是灵魂同样有趣,还因为他们一样喜欢孩子。

丰子恺的喜欢,看他富有童趣的画便知,张乐平是把对孩子所有的爱,都灌注在《三毛流浪记》里。

他曾写过文章《我怎样画三毛的》,里面有段话现在的我们再读,心总是猛的被揪紧,拧出的水就从眼里溢了出来。

他写道:“我每次新到一个地方,甚至我每天离开自己的屋子走到每一条大街上,我都可以看见我所要创作的人物。

他们永远是瘦骨如柴,衣不蔽体,吃不饱,穿不暖,没有以避风雨的藏身之处,更谈不上享受温暖的家庭之乐与良好的教育。

我们这个好社会到处就是充斥着这些小人物;充斥着这些所谓中国未来的主人翁;充斥着所谓新生的第二代。

我愤怒,我咒诅,我发誓让我的画笔永远不停地为这些被侮辱与被损害的小朋友们控诉,为这些无辜的苦难的孩子们服务!

尽管我的技巧还没有成熟,尽管我的观察还有遗漏,但我爱人类、爱成千成万在苦难中成长的孩子们的心是永远热烈的!

十五年来,我把我对他们的同情、友爱,通过我的画笔付与三毛!

我从未措意自己的劳苦,我更未计及自己的成败,我只一心一意通过三毛传达出人生的爱与恨、是与非、光明与黑暗……”

然而,他炙热爱着的孩子们,却在某一刻狠狠地伤了他的心。

儿子张慰军说:“他们对我父亲无休止的批斗,他总算还能强忍过去;小朋友们把他当作敌人,才使他最为伤心。”

以前张乐平没事的时候,弄堂口的小学生见到他,总有一两个孩子带头喊“一二三”,大家齐声高喊“张伯伯好”或“三毛爸爸好”。

后来再见到他则是喊“一——二——三——打倒张乐平”。

有一次,张乐平去附近的三角花园散步,看到幼儿园的老师带着一群孩子在唱《我爱北京天安门》,他也凑过去一起唱。

孩子们没认出来他是谁,就和他一起玩,他可开心了。

结果没一会儿就有路人认出了他,跟老师打报告,消息一传,小朋友们全都如躲瘟疫一般逃跑了,张乐平一下子就哭了。

坚持了很久的信仰轰然倒塌,张乐平感觉到失去了活下去的意义,酒不喝了。

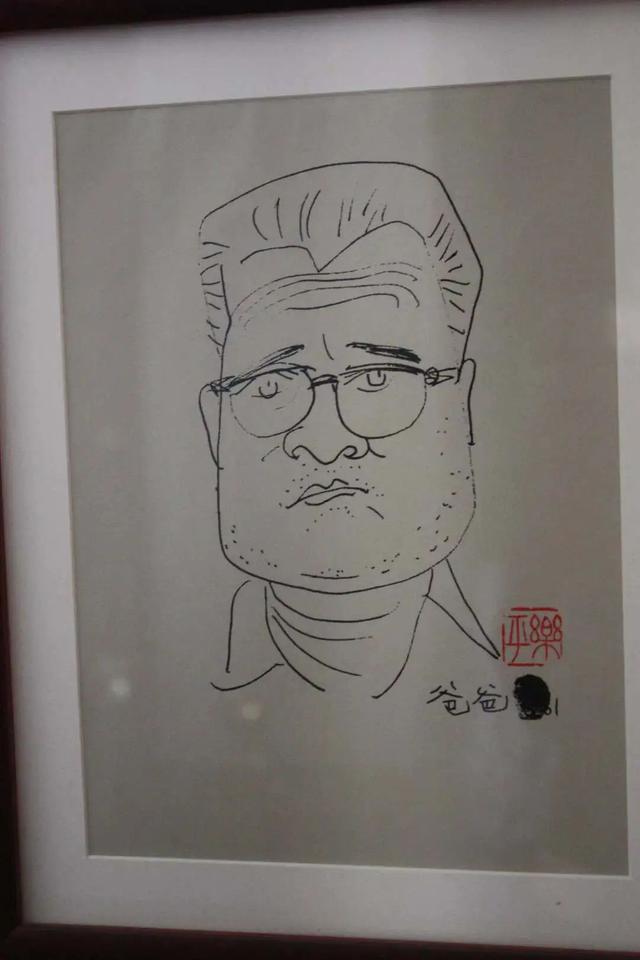

某天夜里,他给自己画了张特殊的自画像,妻子冯雏音瞧见,立马警觉起来。

张乐平把自己的头发画得如针芒般一根一根竖起来,眉头紧锁着,双目无神,胡子拉碴的,看上去有些虚胖和颓废。

他也不是没给自己画过如此夸张的形象,但那些自画像都很开朗乐观,更没有在落款处用手指蘸着颜料摁上了手印……

张慰军后怕地回忆:“后来正是因为母亲的及时干预,父亲终于缓过来精神,消除了自杀的念头。可以说,父亲的下半生是母亲救的。”

但最后真正救他的,还是三毛,他说:“我舍不得三毛,我和三毛分不开了。”

此三毛指《三毛流浪记》,指普天之下的“三毛”们,也像意指自己的“女儿”三毛。

作家三毛1991年自缢身亡,次年与三毛分不开的张乐平,也跟着走了。

妻子冯雏音遵照张乐平的遗愿,将《三毛从军记》原稿共114组全部捐献给了上海美术馆收藏。

早在1983年,张乐平就谢绝了海外收藏家以高价收购《三毛流浪记》《三毛从军记》原稿的要求,将《三毛流浪记》原稿共234组全部捐献给国家,由中国美术馆收藏。

1995年,冯雏音向张乐平的家乡浙江海盐捐赠张乐平的592幅作品原稿,包括《三毛流浪记》《三毛从军记》以外的大部分原作。

1998年,冯雏音向中国少年儿童基金会捐赠《三毛翻身记》共39组189幅原稿,以及十万元。

儿童伤他最深,他又爱儿童最深,临了放心不下的还是“三毛”以及“三毛们”。

他的墓碑上刻着他生前写的一段话:“凡是老树大树都是从幼苗长大的,对每一棵幼苗我们都要精心培育。”

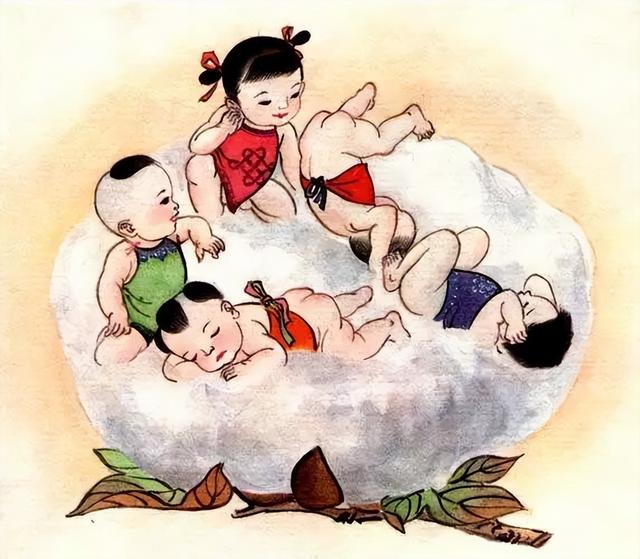

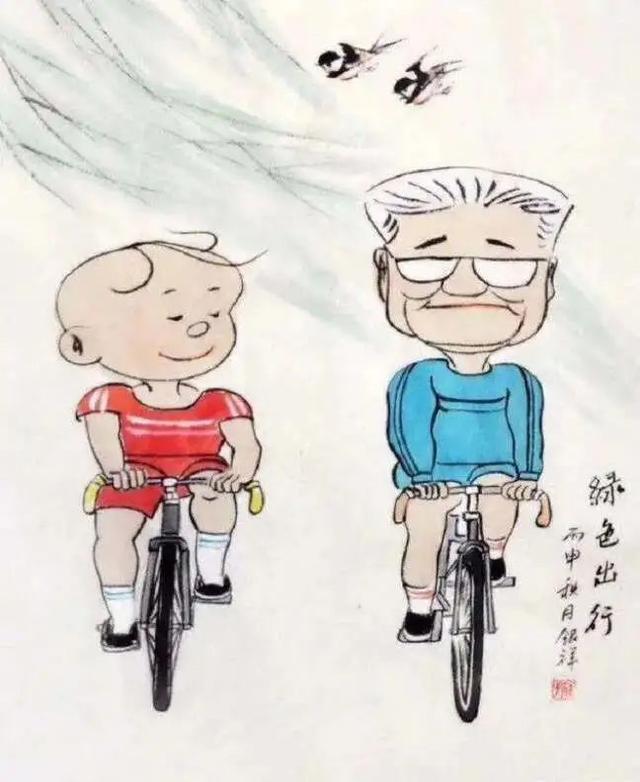

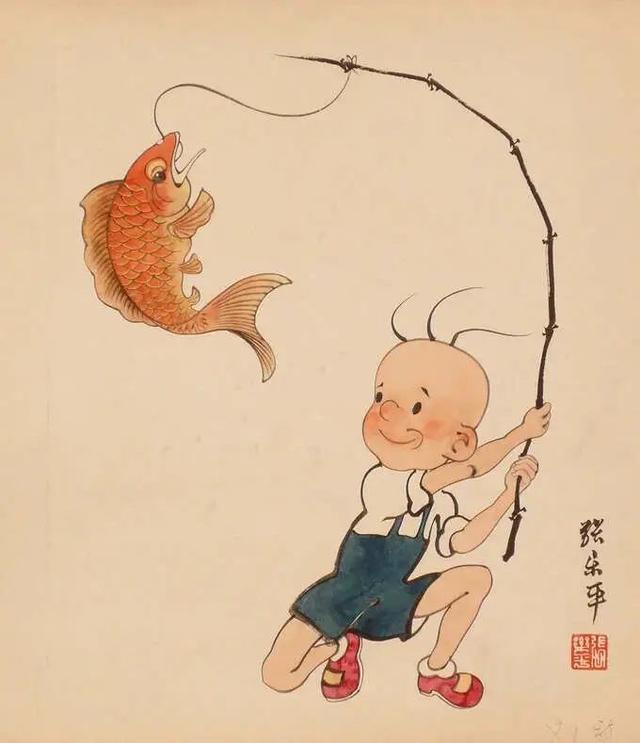

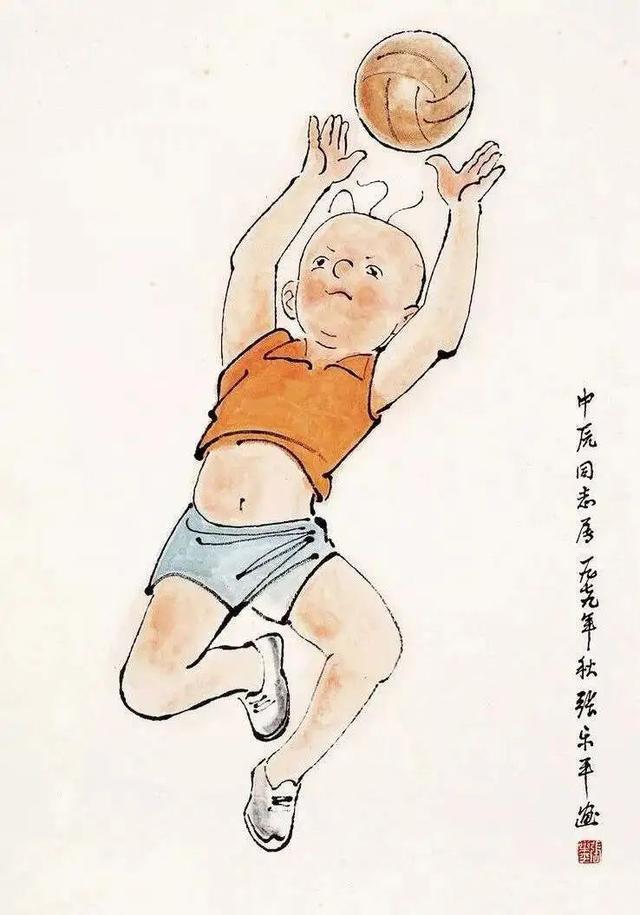

下面是张乐平作品欣赏: