1988年,中国优秀油画大师吴大羽去世。

不敢用“著名”去作为前缀,是因为正如吴冠中所言,“一代才华消逝了,就这样默默消逝了,有远见卓识的引进西方现代美术的猛士被遗忘了!”

他甚至担心,待他们这些学生也老去死去,“吴大羽”是不是将彻底不存在?

他的担心不无道理,因为在吴大羽去世后,其夫人寿懿琳欲将他毕生全部作品捐给国家,却没一家艺术机构愿意接收。

觉得他的画作毫无价值,就是几块平平无奇的调色板罢了。

还被质问,“吴大羽是谁?吴大羽有什么贡献吗?”

你要问,对于自己死后这般凄凉,吴大羽是否会预料到?

他何止早已预料,而且早就切身经历过这样的惨景。

1950年,杭州艺专就以“教员吴大羽艺术表现趋向形式主义,作风特异,不合学校新教学方针之要求……”为由解聘了他。

这不是他一人的灾难,吴大羽早在留学之际,与林风眠、林文铮志趣相投。

林风眠回国后,便邀请两位知己一同创办国立艺术院,也就是杭州艺专。

(从左到右:林风眠、林文铮、吴大羽)

他们明明是开创者,却在杭州艺专发扬光大后,成了某些人的垫脚石。

林风眠的助教苏天赐回忆:

“在1950年那一年,从批判我和吴大羽开始,解聘了吴大羽,接着送我去政治研究院,随后是逮捕丁天缺(吴大羽助教)和另一名学生。

几个教师轮番做裘沙的工作,施加重压,使他上台控诉林风眠对他艺术思想的毒害……”

从那开始,吴大羽慢慢被边缘化,逐渐远离喧嚣热闹的画坛,长达10年没有工作。

全靠女儿吴崇力、儿子寿崇宁担任中学教师的收入维持生计。

对被无故遭受冷遇,吴大羽欣然接受,虽然他说过,只有时时刻刻处在游离状态,艺术才有可能产生。

可一旦知道在他被解聘之前,他岳父岳母还曾大力劝他们夫妻俩,一起到台湾生活。

吴大羽当场拒绝,他说大陆还需要他,就忍不住替他感到悲凉。

直到1960年,上海美术专科学校成立,吴大羽被聘为教师。

1965年上海油画雕塑室成立,他被聘为专职画家,他才重新回到大众视野,可这一切只是暴风雨前上天施舍的奖赏。

在那段风雨如磐的岁月里,吴大羽作品被毁,500多幅巨幅作品不知去向,腰腿被打伤,两次被打到重病,差点一命呜呼。

(吴大羽一家四口)

吴大羽原本一家人住在一套老式的联排公寓中,上下两层半,半层是有屋顶的阁楼,不算阔绰但也优于普通人。

后来,三户陌生人家侵占了他的家。

他们一家人只能蜗居在二层的一间卧室,厨房、卫生间是公用的,10平米的阁楼也变成了他的画室。

又不再被需要,吴大羽又躲回了他的龟壳里,心无旁骛地画画。

但那时候的画,几乎没有令他满意的,一幅画他会边画边改,不停地改,改到画糊为止。

那时候的他,应是矛盾的,黑与白、清与浊、热烈与阴郁,在不停地撕扯他,这种撕扯感在他的作品中随处可见。

我觉得反倒让他的作品更加有生命力了,生命产自于矛盾,矛盾对立寂灭之处,即是涅槃。

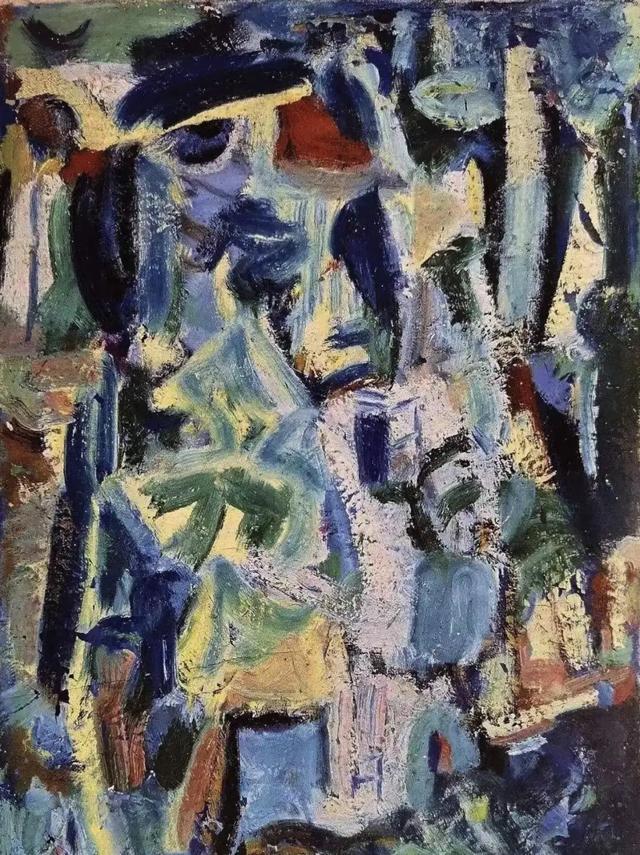

他的《无题》系列,白色本更像是背景色,却被数层较深的底色,托举成焦点,而醇厚的深普鲁士蓝,在白色的衬托下变得非常抢眼,对比强烈。

整幅画构图看似很凌乱,但又异常和谐,几股冲突强烈的力量之间相互制衡,像极了一场高潮迭出的戏剧。

但几个明晃晃的X,也让人无法忽视,像主角在剧中忘我地表演,到高潮部分,突然被意外袭来的情绪击中,脑海留下了几瞬空白。

如果不是夫人拦着,可能现存的吴大羽作品会更少。

偷偷去看望老师的吴冠中也回忆:

“每次到他家总想看到他的作品,他总说没满意的,只偶或见到一二幅半具象半抽象的小幅;

到他工作的单位油画雕塑室去找,也只见到极少几幅小幅。

事实上,只保留给他二间小房,他能作大幅吗?我感到寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚的悲凉。”

他的画作上,从不留签名,也没有日期。

学生朱膺曾不解地问他,吴大羽徐徐地回答:

“为什么必须签名!我认为重要的是让画自身去表达,见画就是我,签名就成多余了。”

“绘画即是画家对自然的感受,亦是宇宙间一刹那的真实。”

他只负责画,把自己曾有的一刹那真实感受画出来,而画作的命运,不归他管。

所以,生前他没办过一次画展,也没出版过一本画册,更没卖过一幅画。

80年代,难得有杂志发表一次他的作品,还把画作印颠倒了。

吴大羽也是一脸不在意,他说:“从月球看过来,无所谓正与倒。”

1985年,64岁的学生赵无极从法国归来,在母校浙江美术学院办了讲习班,风头正劲。

85岁的老校长林风眠则是在他香港那间巴掌大的画室里,完成了《火烧赤壁》。

而83岁的吴大羽,依然名与利皆无,就连他最热爱的艺术,也“抛弃”了他。

他患上严重的白内障,已经无法画画,他在诗中说过,“白内自内障,不许染丹青”。

但对这一切,吴大羽依旧欣然接受,他接受命运对他的无论是馈赠还是惩罚,接受世事无常、事与愿违。

曾在上海油画雕塑院上班的周长江想起第一次见吴大羽:

“他的眼睛不好,白内障,吴先生说被它害苦了。

但是也有好处啊,可以看自己想看的东西,我可以看到人家都看不到的东西。谈到感兴趣的话题他会两眼发光。”

在他死后的籍籍无名,或许也正合了他生前的想法,正如他曾写过的诗:

“我的生命就存在你两眼发亮的晨光

也许是你还看它不到的地方

万一不幸

我来不及说完我要说的话语

将会留给历史去衡量。”

可是,他是否想过历史竟如此绝情,遗忘需要时间,可历史遗忘吴大羽,却只在一念之间,他一走,大家就忘了。

国内那些艺术机构不肯接收他无偿捐赠的作品,还反问吴大羽是谁,吴大羽有什么贡献,抨击他作品一文不值。

吴冠中的学生王怀庆也提到,“大陆一度对吴大羽全无一点信息,都认为他是现代美术史上消失了的人。”

没见过、不知道吴大羽的人,吴大羽就像从没来过这世上,对他们造不成什么影响。

但对于吴大羽曾在他们生命中留下不可磨灭的痕迹的人而言,这样的质问,无疑是种伤害。

所以,晚年的吴冠中再次看到已逝恩师的画,才会忍不住热泪盈眶,非常感动。

吴大羽不被接收的画,最后被台湾的大未来画廊买去了一部分。

在卖出父亲的画作之前,女儿吴崇力、儿子寿崇宁事事谨慎,百般确认所托是良人,才肯把画作交给大未来画廊。

两人甚至为了给父亲的艺术找个家,一辈子都没有结婚。

而通过大未来画廊的手,吴冠中看到那批画,明明没有恩师的签名,他却几乎马上确定,这就是恩师吴大羽的画,因为心跳比他先认出了恩师。

而让后人起了“去挖掘这位快要消失的大师”念头,还是因为好奇。

如今,吴冠中、赵无极、朱德群、赵春翔等现代主义大师,享誉海内外。

有外国人好奇,培养这么多美术先驱的人,想必也是人中龙凤,结果一查吴大羽,相关资料寥寥无几。

他们提出疑问,为什么堂堂的大师,在中国艺术历史下居然没有留下只言片语,学生家喻户晓,老师无人问津……

吴冠中等人当时进入杭州艺专学习,都曾受过吴大羽的指导,都曾见过吴大羽最光辉的时刻。

赵无极回忆道,吴大羽平常话不多,改画时却特别能说,板着脸不大有笑容的。

“他每天都来看我画什么,有时候我不大用心,他就说,‘无极,有什么毛病呀!’”

学生曹增明曾回忆上课的场景:

吴先生“端庄凛然地站在画室中间,一讲就是三小时,讲艺术、讲历史、讲哲学。

远古洪荒,希腊盛唐,旁征博引,雄辩而精辟,使人觉得‘浑沌里顿出光明’。”

所以,不难理解朱德群为何会说,“每当与朋友或同学提到吴大羽先生名字的时候,我心中即产生无限的兴奋和激动,几不能自持。”

吴冠中还将恩师寄给自己的信件,像《圣经》似的,随身携带,一直带到巴黎,又带回北京......

信中的很多话,时隔多年,吴冠中垂暮之年,依然能大段大段的背出来。

(吴大羽写给吴冠中的信)

与吴大羽一同共事的林风眠,也称他为中国最顶级的油画大师。

在吴大羽逝世后,负责推广吴大羽艺术的李大钧还记得第一次见到吴大羽画作时内心的悸动。

他形容那种感觉就像谈恋爱,是一种令人难忘的触动。

策划过吴大羽展览的杨葵说:

“我读吴大羽,始信真的有人能彻底脱离一切低级趣味,伸出双手一尘不染,剖开心胸全无罪迹,在第一百零一个世界里耘于空漠,乘空舞虚,吞吐呼吸,捉摸光色,孤独地咀嚼。”

因此,他称吴大羽是中国二十世纪美术史上一个了不起的‘大写的人’,一个真正能以现代的、抽象的作品,与世界顶尖画家并立的画家。

可惜,只凭这些人,为吴大羽在画坛上掀起的波澜还是太小了。

美术评论家贾方舟直言道:

“就是到了今天,吴大羽也没有被充分认可,出画册、开座谈会,全是民间的活动。官方一直没有给他充分的肯定。”

吴大羽有首诗写道:

“我把我一生的小心翼翼

点点滴滴,经历了无数哽咽

满是辛酸,记住心上

通通写上一张洁白的纸张

满满地好像是蚁阵

并同蚕子,为的是要交给你

一个不相识的,天外陌路的过客”

现在,我一个不相识的、天外陌路的过客,也想用自己的方式为吴大羽先生呐喊。

哪怕我的声音只能吸引到三两人,但多一个人知道吴大羽,他就在历史上多活了一天。

下面是吴大羽作品欣赏:

拉圾画作。