在生命的最后三年里,何海霞忧心时间不够,常常半夜爬起来,写艺术总结,或用录音机录下自己的艺术心得。

年近90的他,每天坚持站着画两三个小时,画完还要作两三个小时的笔记。

去世的前一年,何海霞明显感觉到力不从心了,立即着手将自己的46幅国画精品捐赠给国家,又将国家奖励的20万元捐赠给甘肃裕固族自治区红湾小学。

此前,他就已经将政府给的20万稿酬,一分未留都给了妇女儿童基金会,临终前千叮咛万嘱咐,要再捐一批画给国家。

然而,他生前未曾在中国美术馆办过展览,因为他一直觉得自己画的还不够好。

心中有苍生,却唯独把自己忘了,更看不见自己有多优秀……

1934年,一裱画师傅拿着一幅画,找到张大千说,“这画画的年轻人想跟你学画。”

张大千捧着画看了很久,突然站起来摇摇手拒绝:“不敢当,不敢当,他画得好,这人功夫很好。”

裱画师傅补充了一句,“他才26……”

张大千脸上的表情更精彩了,以为裱画师傅在开玩笑。

26岁的何海霞收到风声后,立马提着礼物,还有100大洋,前去拜师。

多年学成后,张大千又将100大洋原封不动归还,客气地说给他当老师,是何海霞抬举了。

当时得知何海霞拜张大千为师,徐燕荪很匪夷所思:“何生自有独特的手眼,如何拜张髯名下,令人不解。”

从收了何海霞为徒,张大千走到哪里就喜欢带上何海霞。

1935年开始,何海霞连续两年同张大千联合举办画展,何海霞一幅画定价40元,10幅被卖走了9幅。

剩下一幅定价160元,张大千不肯他卖,说:“展览中最好的画不能叫人买去。”

有一回,张大千、齐白石、于非闇、何海霞四人在东北联合办展。

这中间还发生了件趣事,当时是张大千提议的请齐白石一同参加,还拉上何海霞坐着汽车亲自去邀请白石老人。

那时候,齐白石生活很窘迫,他卖画有三不原则:不赊账、不讨价还价、不以物代钱。

那次画展也是如此,他希望能事先拿到报酬,张大千一副“多大点事”的神情,一口答应了。

但一旁的何海霞早已看透老师,因为他们刚刚是坐汽车来的。

张大千平时出门若是坐洋车,说明他有钱,洋车不能赊账,要是囊中羞涩,他只会坐汽车,只因汽车接受赊账。

没钱的张大千,为了让白石老人参加,硬是凑出了两三百块给齐老。

除趣事之外,还有个不为人知的温情故事。

那次画展,张大千、齐白石的画都卖光了,何海霞卖出了四分之三,于非闇却一张也没卖出去。

担心于非闇伤心,张大千和何海霞便以他人的名义,偷偷买入了一部分他的画。

当何海霞拿着报酬去找于非闇,于非闇开心地说:

“海霞,你的青绿山水,我的工笔花卉,他们东北懂,明年咱们还要那么开。”

这件事他们谁也没说,于非闇直到去世也不知道其中的实情。

抗战之后,何海霞到四川找张大千,在帮老师整理东西的时候,发现了当年于非闇的一幅画。

张大千说,于非闇的画我买了,自然要自己存着,不能随便给别人。

一个人的生命,有一半是活在朋友中的,而当另一半是自己热爱的艺术,艺术中见朋友,朋友中显艺术,这样的生命无论怎么弄,都会有闯头。

众所周知,张大千擅长仿画,也特别爱仿画,拜师张大千后的何海霞,也染上仿画的瘾。

张大千搞牧溪、梁楷、八大,他造石豀,渐江、半千、方方壶的假画,仿得出神入化,尤其是石豀,日本人很喜欢买他仿的石豀。

最好笑的是,日本彦田收藏的两张石豀画,都出自何海霞之手。

有一次他仿了郭熙的《窠石平远》,张大千提议卖给黄宾虹,鉴画能手的宾虹老一眼拆穿,说:“这绝不是宋画,元人仿的吧。”

张大千和何海霞一时没憋住笑意。

何海霞仿画的技术在圈内是出了名的,黄永玉还不认识何海霞本人时,曾收藏了几幅宋、元、明、清,和文、沈、唐、仇的作品,找善鉴画的朋友鉴定。

朋友一看,如临大敌,应激到颈脖上的鬣毛都竖起来:

“小心,看样子又是他妈的何海霞!瞧这题款,上过他多少当,我可数不清。”

后来,他又买了一幅张大千的大画,想着这总不可能有坑吧,毕竟他拿去给黄苗子、张正宇看过,都说画很好,一定是张大千真迹。

他还是拿不准数,又拿去给那个朋友瞧瞧。

朋友迟疑很久说,“这个款,这个图章,……太危险……我看哪,你还给他们吧!别要了……可惜张大千不在,不好打听……”

黄永玉就退了那幅画,后面才知道那幅画是真的,天杀的,当初买的时候才50元。

等到他想再买回,画不仅便宜了别人,还翻了几百倍的价。

黄永玉气到破口大骂:“这个何海霞,可把我坑够了!”

所以,在两人相识之前,何海霞的前世今生早被黄永玉盘得透透的,以至于两人见面了,何海霞以为黄永玉是搞人事工作的……

晚年的何海霞,画画的精气神丝毫不减,拿画笔犹如手持枪杆子,在他去世的四年前,学生李德仁去看望他。

(何海霞与李德仁)

恩师当时作画的场景依旧历历在目:

“何师作画拿笔在手,略一顾视,心中有数,迅即落笔。

似不在乎笔毛浓淡干湿,噌噌噌地一直画着,纸上发出笔毛的响声,笔毛干了再蘸色蘸墨继续画。

笔尖笔肚笔根时时用到。行笔手头力气很大,把笔头画掉,笔杆画断,是常有的事。行笔毫不迟疑顾盼。

他说:‘我不说这笔画坏了,全画坏了都不怕,只要把感情抒发出来。’”

女儿吴大雍也曾回忆,年迈的何海霞有一次和其他画家一起去广东写生,他年纪最大,握着画笔,一站就是两三个小时,不用喝水也不用上厕所。

“好像到那个境界,他人就完全进去了,可以画相当长时间。”

哪怕到了八九十岁,何老画大画都是趴在地上几个小时。

不说年纪同他一样,就算是现在的年轻人,趴地上一会站起身不得头晕目眩?

但1990年,82岁的何老趴在地上,完成了巨幅长卷《黄河颂》,黄河的惊涛拍岸、九曲连环,恰似何老老骥伏枥。

说白了就是什么?黄永玉锐评:“何老八十多岁的人了,几丈长的大画,哼也不哼一声,过不几天就完成了。

他不如母鸡,生了蛋连叫也不叫一声。也不听他说这病那痛的。一个干干瘦瘦的硬朗的老头,其干劲远超过不少年轻的哥儿们!”

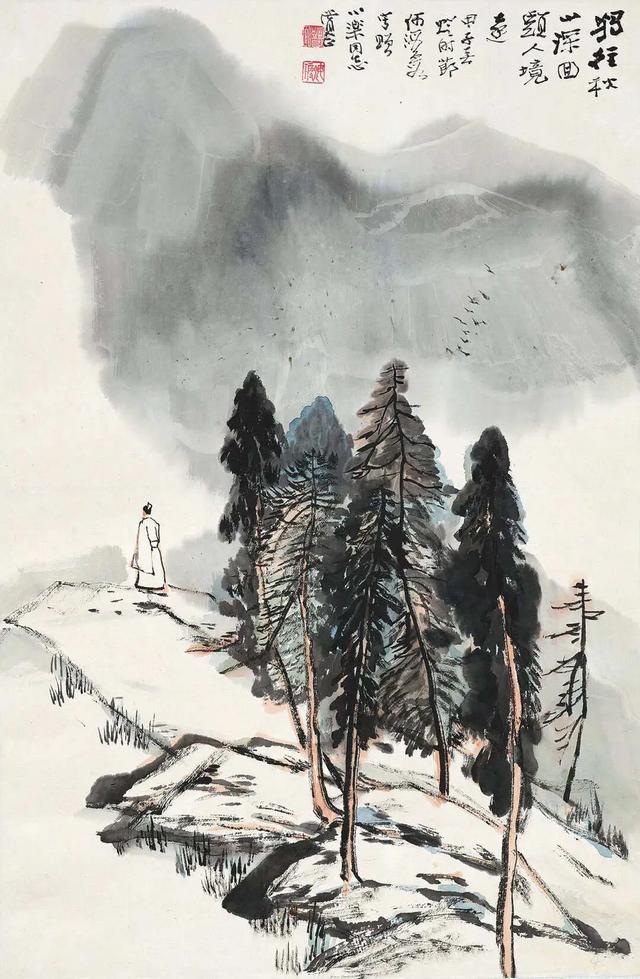

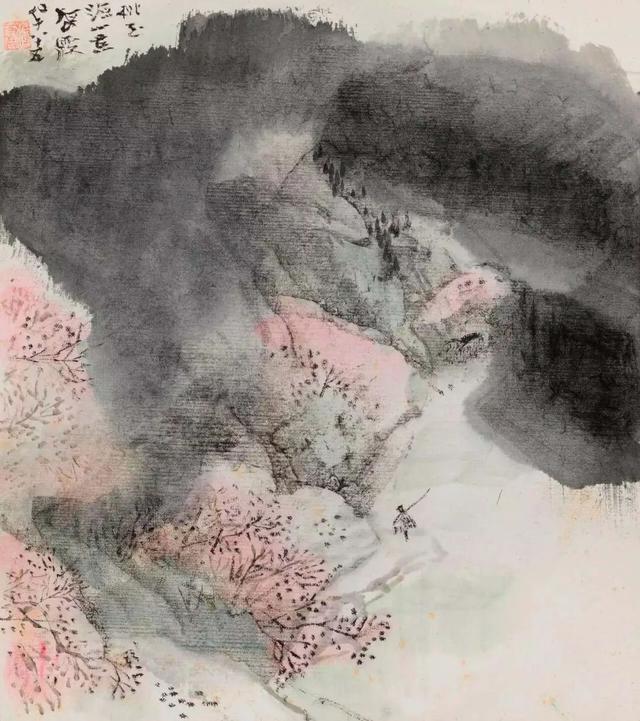

何海霞的山水画很妙,被称为“中国金碧青绿山水第一人”,还有“中国画全能冠军”的称号。

不仅是因为他眼界高,看得远,看见祖国千万山河,还因为他的眼里不止有山水。

于振莲在嫁给何海霞三儿子何柏林之前,大字不识几个,只懂得相夫教子、洗手作羹汤那些道理。

何海霞非要教她画画,告诉她人必须要有一技之长,“不然等你老了,你就是一位只会说家长里短的老太婆。”

有一次于振莲去北京看望公公,人刚进门,何老就跟她要画,说要看看她最近画得怎么样。

于振莲低声回答忘记带过来了,何老突然暴怒:“几千里路,你不带画,你跑北京来干啥!”

刀子嘴豆腐心的他,还是写了两张纸条,让儿媳去找这两位北京名画家,他们会给她指导。

于振莲去找了画家王明明,也把条子给了人家。

可另一张至今还在她的手里,上面写道:

“正雍学姐,今介绍儿媳于振莲请教画法,望您不惜精神给予指导,同学 何海霞。”

事后何老很生气,对着儿媳又是一顿骂,骂完私底下偷偷将于振莲的画拿给叶浅予、贾友福品赏。

于振莲画完的画,不论谁来要,她想都不想直接给。

有朋友就说:“于老师你傻呀,谁要画你都给呀,这样你就不值钱了。”

于振莲听完笑了笑,之后还是继续白送画,因为何老曾教育她,画画不是为了改变命运,纯属消遣。

如果一定要改变谁的命运,那也只能是改变国家的、民族的命运,不能的话,一幅画能换双袜子也值得了。

他说过:“搞艺术究竟是为了什么?一个艺术家要正确理解时代的责任,和历史的使命。”

想必何老一定是理解到了,当年,他在人民大会堂作画,看到一名服务员为他忙前忙后、端茶递水。

在收笔之前,还专门为这位服务员画了一副画,并题上服务员的名字送给他,服务员受宠若惊。

1984年,何老被调回中国画研究院,但那时候的研究院就是个空壳,大家穷得叮当响,管事的两耳不听院内事,一心假读圣贤书。

当时何老已经退休了,这种事没必要操心的,何老不仅要管,他还管到头了。

办进修班增加创收,快80的他亲自登台授课,还鼓动工会组织职工学习,让大家学点真本事,日后可以养活自己。

他的眼里从不止有祖国山水,还有山川河流养育着的普罗大众。

他的画中有雷霆,有煦阳和风,有微波浅渚,有茂林修竹,有良田万顷,更有芸芸众生。

作家贾平凹曾在《我读何海霞》中写道:

“面对着他的作品,我无法谈论某一方面的见解,谈出都失水准,行话全沦为小技,露出我一副村相了。

我只想到项羽,力举千鼎,气盖山河。他使我从病痛中振作,怯弱生勇,改造我的性格……

真正的中国的山水画,何海霞可能是最后的一个大画家。”

何老爱猫也养猫,养猫的契机是收养流浪猫,胡桂林说过,“他不是把猫作为玩物,是对弱小生命的尊重。”

《金刚经》里说,是法平等,无有高下,不管是居庙堂之高的大人物,还是艰难求生的普通人,亦或是动物,无我无人,众生平等,犹如万朵莲花共放光明。

心怀平等,何海霞的山水画才能那么壮观,无差别直击人心,菩萨低眉,山水高远。

下面是何海霞作品欣赏:

二流