失眠是现代社会中常见的睡眠障碍之一,随着工作生活压力增加,失眠患者不断增多,针对失眠治疗药物的研究逐步深入。失眠治疗药物经历了从传统苯二氮䓬类药物到新型褪黑素受体激动剂的演变,这一过程不仅反映了药物研发的进步,也为临床治疗提供了更多选择。

最初的化学合成品:水合三氯乙醛

最初的化学合成品:水合三氯乙醛水合三氯乙醛是一种传统的镇静催眠药。1831年首次发现该物质,并成为了人类历史上最早的合成安眠药之一。通过增强γ-氨基丁酸(GABA)与腺苷的作用来发挥其镇静、催眠和抗惊厥效果。

优点:可用于顽固性失眠患者,具有抗癫痫作用。

缺点:不良反应明显表现为对胃黏膜有强烈刺激性,同时可能导致头晕、嗜睡、共济失调、兴奋或抑郁等,严重时可引起呼吸抑制、呼吸暂停甚至心肺骤停等。长期服用易成瘾,造成损伤。目前临床应用于抗惊厥治疗,失眠诊疗未被指南推荐。

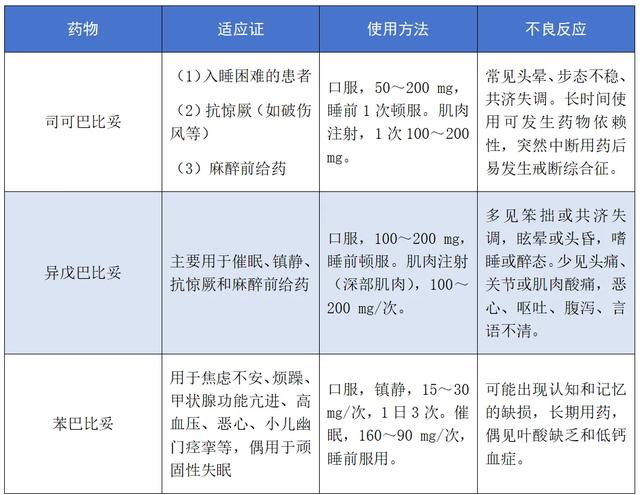

一炮而红的新星:巴比妥类药物巴比妥类药物在20世纪初便开始应用于临床,一度在失眠治疗以及其他多个医疗场景中占据重要地位。它主要作用于中枢神经系统,通过作用于GABA受体,延长氯离子通道开放时间,增强GABA介导的抑制性神经传递,产生镇静、催眠、抗惊厥、麻醉等药理作用。

常见药物:苯巴比妥、异戊巴比妥、司可巴比妥、戊巴比妥。

优点:缩短入睡时间,提升睡眠质量,对各种类型失眠均有一定效果。

缺点:突然停药还会引发戒断反应,较为明显的后遗效应,患者醒后常出现头晕、乏力、困倦等症状,对呼吸中枢有明显抑制作用。

表1 巴比妥类常见药物总结

曾经的主流选择:苯二氮䓬类药物

曾经的主流选择:苯二氮䓬类药物苯二氮䓬类药物(BZDs)是最早被广泛应用于失眠治疗的药物之一,于20世纪60年代开始使用,通过非选择性激动GABA受体A上不同的γ亚基,增强GABA的抑制作用,具有镇静、催眠、抗焦虑、肌肉松弛和抗惊厥的药理作用。

常见药物:艾司唑仑、阿普唑仑、劳拉西泮、地西泮、奥沙西泮、氯硝西泮。

优点:强大的镇静催眠效果,尤其适用于焦虑性失眠患者。

缺点:长期使用可能导致药物依赖、耐药性以及次日残留效应(如困倦、头晕等),甚至可能增加老年人跌倒和骨折的风险。

表2 BZDs常见药物总结

安全性与有效性的平衡:非苯二氮䓬类药物

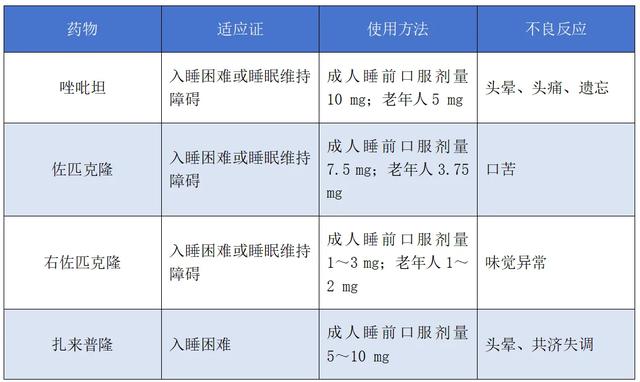

安全性与有效性的平衡:非苯二氮䓬类药物为了克服苯二氮䓬类药物的局限性,非苯二氮䓬类药物(non-BZDs)逐渐成为失眠治疗的首选。20世纪80年代以来,以唑吡坦和右佐匹克隆为代表的non-BZDs先后应用于失眠的临床治疗,它们对GABA受体上的α1亚基选择性激动,主要发挥催眠作用,不良反应较BZDs轻。

常用药物:唑吡坦、佐匹克隆、右佐匹克隆和扎来普隆。

优势:起效快、半衰期短、药物依赖风险低、次日残留效应小。

劣势:可能会在突然停药后发生一过性的失眠反弹。

表3 non-BZDs常用药物总结

精准调节与短期应用:新型苯二氮䓬受体激动剂

精准调节与短期应用:新型苯二氮䓬受体激动剂新型苯二氮䓬受体激动剂为γ-氨基丁酸A型受体的部分正向别构调节剂,选择性作用于α1亚基,部分激动GABAA受体。其达峰时间约为1 h,半衰期约为4 h,适用于入睡困难和睡眠维持困难的患者。

常用药物:地达西尼

用法用量:临睡前口服给药,每次2.5 mg。

优势:缩短入睡时间、增加总睡眠时间,且不影响日间功能。

劣势:长期使用仍可能导致生理依赖,突然停药可能出现反跳性失眠、焦虑、震颤等戒断症状。

调节昼夜节律的新途径:褪黑素受体激动剂褪黑素受体激动剂通过作用于褪黑素1型(MT1)和2型(MT2)受体,调节睡眠觉醒周期。与传统镇静催眠药物不同,褪黑素受体激动剂主要用于治疗昼夜节律失调型失眠,如时差变化或昼夜节律延迟综合征等。

常用药物:雷美替胺、阿戈美拉汀和他司美琼。

优点:对睡眠结构有调节作用,且不良反应较少。

劣势:使用普通褪黑素治疗失眠尚无一致性结论,不推荐作为催眠药物。

参考资料:

1.《精神药品临床应用指导原则》

2.中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组.中国成人失眠诊断与治疗指南(2023版)[J].中华神经科杂志, 2024, 57(6): 560-584.

3.陈贵海,邓丽影 ,杜懿杰 ,等. 特定人群失眠诊断与治疗专家共识 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2024, 29 (08): 841-852.