印度社交媒体上流传着一个令人瞠目的故事:一名年轻的婆罗门男子在火车上饥肠辘辘,接受了一位首陀罗(低种姓)乘客的食物。

然而,当他得知对方的种姓后,竟冲到卫生间抠喉催吐,最终吐血而亡。

这个故事像一把锋利的手术刀,剖开了印度社会最顽固的隐疾——种姓制度。而处于金字塔顶端的婆罗门,正是这一制度的“活化石”。

他们自称“神明的嘴”,生来高贵,手握免死金牌,甚至能“净化他人罪孽”。

今天,让我们走进这个神秘的群体,看他们如何在现代印度续写“贵族传奇”。

要理解婆罗门的特权,得从3000多年前的雅利安人入侵说起。

公元前1500年左右,中亚的雅利安人骑着战马,挥着青铜兵器,穿过开伯尔山口,征服了印度河流域的达罗毗荼人。

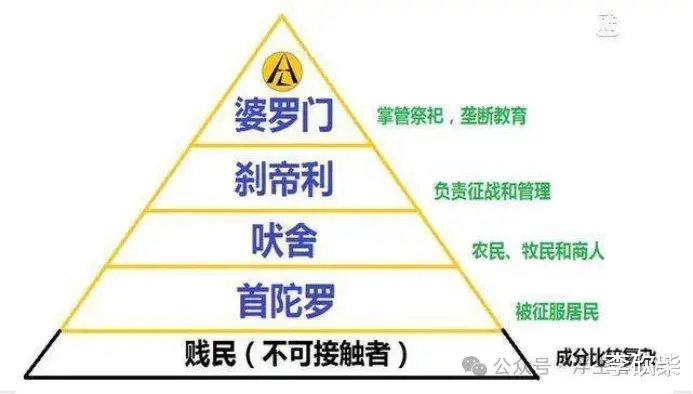

为了巩固统治,他们创造了“种姓制度”(瓦尔那),将社会分为四个等级:

婆罗门(祭司、学者)——神明的嘴,刹帝利(武士、官员)——神明的双臂,吠舍(商人、农民)——神明的大腿,首陀罗(仆人、劳工)——神明的脚。

被排除在外的“不可接触者”(达利特)则如同尘埃,连触碰高种姓的影子都被视为污染。

这套制度的核心逻辑是:血统决定命运。而婆罗门作为“神明代言人”,凭借对《吠陀》经典的垄断,成为社会规则的制定者。

他们甚至宣称:“杀死一个婆罗门的罪孽,需要轮回1000世才能洗净”。

在古代印度,婆罗门的特权堪称“全方位VIP套餐”。信徒相信,向婆罗门赠送土地、黄金或粮食,能“消除一切罪孽”。

于是,大量财富涌入他们的腰包。据记载,某些婆罗门家族甚至拥有整座村庄。更夸张的是,他们终身免税——理由是“虔诚修行已抵消债务”。

《摩奴法典》规定:婆罗门不得被处死或施以肉刑。即便犯下谋杀罪,最多只需剃发忏悔。

13世纪的《王的审判》记载,一位婆罗门与王子争夺情人,国王最终选择赦免他。

婆罗门孕妇分娩时,刹帝利武士会持械护卫产房;新生儿佩戴棉质“圣线”(其他种姓用亚麻或塑料),从此与平民区隔。

婆罗门垄断教育,掌控婚礼、葬礼等一切仪式。他们还将人生划分为四个阶段:

梵行期(8-20岁):学习《吠陀》,家住期:结婚生子,接受供养,林栖期:隐居修行,遁世期:云游传教。

这套体系确保了他们世代掌握话语权,连国王加冕都需婆罗门祭司主持,否则“合法性不足”。

1947年印度独立后,宪法明文废除种姓制度,并实施“保留政策”(为低种姓保留49.5%的公职和教育名额)。

然而,婆罗门的影响力仍如幽灵般盘旋。尽管婆罗门仅占印度人口的4%,却长期把控政坛。

现任总理莫迪虽是吠舍,但最高法院70%的法官、一半以上的外交官仍是婆罗门。

姓氏带“夏尔玛”“潘迪特”的多为婆罗门。正统婆罗门坚持素食,且只用右手吃饭(左手被认为不洁)。

虽然跨种姓婚姻合法化,但2021年一项调查显示,87%的印度父母仍反对子女“向下通婚”。新一代婆罗门积极拥抱现代化。

在硅谷,约30%的印度裔高管出身婆罗门;宝莱坞影星阿米尔·汗(婆罗门)更以《摔跤吧!爸爸》批判社会不公,被称为“印度良心”。

但矛盾依然尖锐:低种姓学生因享受保留政策进入名校,常被婆罗门同学嘲讽为“配额生”;乡村地区,达利特仍被禁止与高种姓共用井水。

如果你在印度旅行,这些细节可能帮你辨认婆罗门:手腕上的棉线:婆罗门佩戴白色棉质圣线,刹帝利是亚麻,吠舍是毛线。

机场贵宾室里的从容:婆罗门旅客往往拒绝低种姓空乘服务,宁愿自己倒水。

神庙里的特权:在喀拉拉邦的某些神庙,只有婆罗门能进入最内层圣殿。

今天的婆罗门,如同站在传统与现代的十字路口。

一边是年轻一代拥抱全球化,在硅谷和宝莱坞开疆拓土;另一边是顽固派坚持“血统纯正”,甚至发起“反保留政策”游行。

或许正如一些网友所言:“种姓制度不是化石,而是活着的病毒。”

当印度试图用宪法杀死它时,它却变异成更隐蔽的歧视。

而对旅行者来说,这片土地上最魔幻的现实莫过于:一边是班加罗尔的摩天大楼里敲代码的婆罗门精英,一边是瓦拉纳西恒河边诵经的婆罗门祭司。

他们共享着同一个姓氏,却活在不同的时空。

本文作者 | 老A

责任编辑 | 蓝橙

策划 | 蓝橙