《——【·前言·】——》

一个家族流落海外367年,始终铭记祖先嘱托,心系故土。

2004年,当他们站在祖籍地,看着族谱,泪水止不住地流下:“我们是中国人!”

这段跨越时空的寻根之旅,背后隐藏着怎样的故事?他们为何如此激动?

明朝末年,天下大乱,风正村的田家也未能幸免。

这是个世代书香门第的家族,族人从小就背《四书》《五经》,崇尚忠义,讲究家风规矩。

可那时,清兵铁骑南下,血火四起,田家人,过着朝不保夕的日子。

1637年,田家有个年轻人名叫田好谦,是族中少有的才俊,应官府的征召,奉命前往朝鲜讨债。

田好谦满腔热血,背着行囊踏上异乡之路,心里想着,这趟出差不过数月,等任务完成了,还能回家见父母妻儿。

可万万没想到,这一去竟是天涯陌路,再也回不来了。

到了朝鲜,天大的噩耗接踵而至,清兵突袭,朝鲜战火四起,田好谦被清兵俘虏,成了战乱的牺牲品,被迫留在异乡,再也无法踏上回乡的路。

流落朝鲜的田好谦,为了活下去,靠着他熟稔的诗书礼仪,在朝鲜赢得了不少人的敬重。

逐渐在异乡立足,凭着才学,得到了朝鲜贵族的赏识,后来被封为通政大夫、龙骧卫副护军,仕途渐渐平稳,田好谦心里始终有一个执念:他是中国人,田家的根在风正村。

每到深夜,都会看着远处的星空发呆,回忆起家乡的炊烟、田园的风光。

田好谦担心自己这一辈子,可能再也回不了故土,就将这份乡愁变成家训,告诫子孙:“我们田家的根在中国,一定要记住家乡的名字——风正村。”

田好谦没能等来,重回风正村的一天。

子孙在朝鲜扎根,“田家是中国人”的话,从未断绝过。

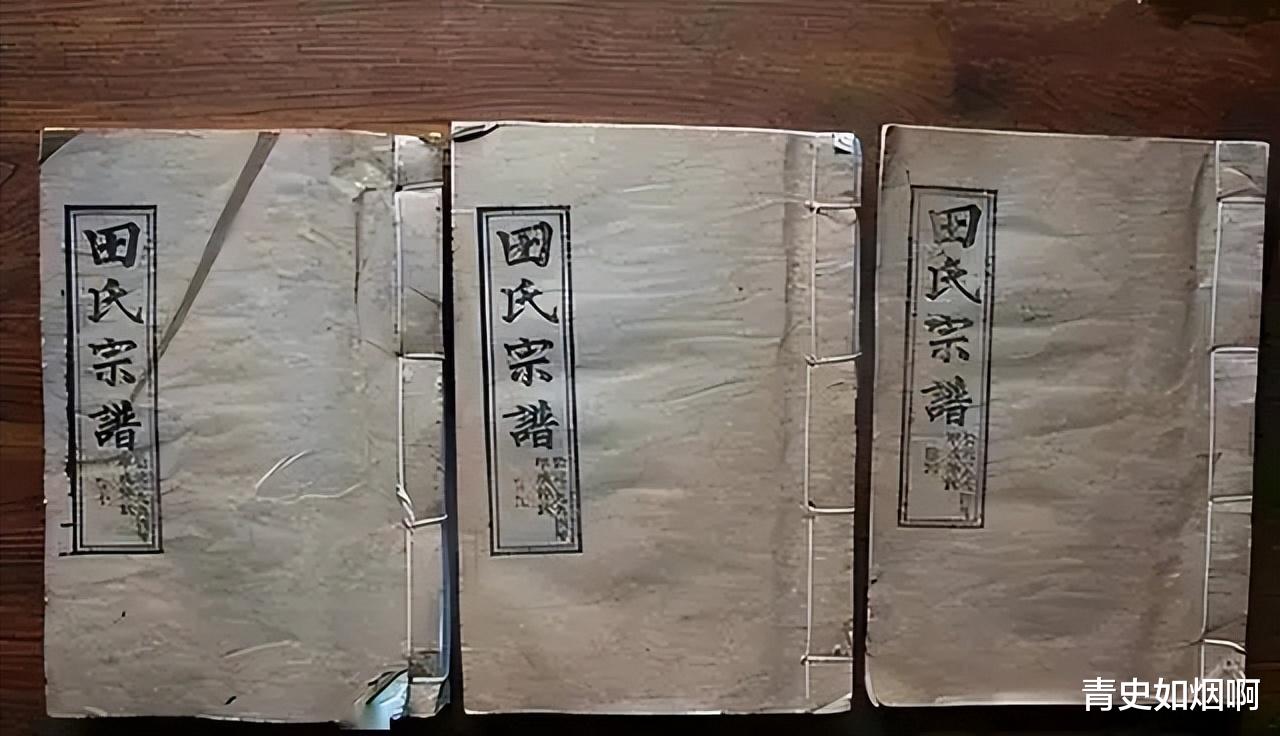

留下的祖训和族谱,成为了田家人的精神纽带,哪怕漂泊在异乡,他们心里始终记得,自己的故乡并不遥远。

时间一晃就是三百多年,田家人在朝鲜繁衍生息,家族渐渐壮大,族谱一代一代地传下去。

他们不会说汉语,却与中国隔着千山万水,家族的记忆却从未模糊。

族谱上记载的“广平府鸡泽县风正村”,成了他们对家乡的唯一印象。

田家的后人中,有位长者名叫田得雨,是田好谦的十二世孙,田得雨年纪越大,对祖籍地的思念越深,总想着,或许自己这辈子没机会回中国了,一定要把田家是中国人的身份传下去。

年老时,特意请来一位汉语翻译,把家训一字一句翻译给子孙听。

田得雨看着跪在面前的孩子们,声音颤抖地说:“我是中国人,家在广平府鸡泽县风正村,把这事记到族谱里,让子孙后代永远都知道!”

说完这话不久,田得雨去世了。

遗嘱被郑重记入了田家的族谱,后代们都将这份嘱托记在心里。

田家的年轻一代,经常聚在一起,翻看这本古老的族谱,感受来自祖先的召唤。

有些孩子问:“风正村是什么地方?那里的人会记得我们吗?”长辈们会认真回答:“风正村是我们的根,我们始终都是中国人。”

20世纪初,风正村的田家人,曾尝试寻找海外的亲人。

他们听说田好谦的后代,还生活在朝鲜,就组织族人前往寻找,那时正值战争年代,交通和通讯都十分不便,几次努力都没能成功。

渐渐田家人以为,再也见不到他们的海外亲人了,而朝鲜的田家人,也开始失去与祖籍的联系。

直到21世纪初,这种局面终于迎来了转机。

国际交流日益频繁,田家后人,开始用现代化的手段寻根。

田家的族谱,被翻译成了韩文和中文,两地田家人,通过各种途径,试图重新建立联系。

族谱上的名字,就像一根无形的纽带,将田家人代代连接在一起,等待着重新团聚的那一天。

信息时代的到来,让沟通变得更加便捷。

田家二十世传人田文,一位生活在韩国的学者,对族谱里的“风正村”,产生了浓厚的兴趣。

族谱中那一笔一画的记录,承载了几百年的家族记忆,也成了他寻根的起点。

田文花了大量时间,研究家族历史,并开始尝试,与中国的田氏族人建立联系。

先查阅了大量历史资料,从中找到了一些,关于广平府鸡泽县的记录。

广平府所在的地区,如今属于河北省鸡泽县,而风正村,至今仍然是一个村庄,田文觉得,自己有可能找到祖先的家乡,这让他兴奋不已。

就开始通过各种途径,寻找村里的田氏族人,包括通过当地的文化机构,和民间组织发送寻亲请求。

2004年,田文的努力终于得到了回报。

通过一位中韩文化交流人士,联系到了风正村的一位田氏长者。

这位长者在电话里,听完田文的来意后,激动得语无伦次,他告诉田文,风正村的田氏族人世代相传着一份族谱,里面确实记载了田好谦的故事。

大家一直以为是战乱中失踪了,没想到他的后人,竟然还活着,还能主动来寻找家族的根源。

得知这一消息后,田文难掩心中的激动。

决定带着家族的族谱和家人,一起回到中国,回到那个他从未见过,却无比熟悉的“风正村”,启程之前,将家族的族谱,翻译成了中文,希望能够在家乡的族谱中,找到完全一致的记载。

那一年的秋天,田文带着家人,踏上了回中国寻根的旅程。

飞机落地后,他们一路转车来到河北鸡泽县。

当他们站在风正村的村口,看着“田家祠堂”的匾额时,所有人都忍不住红了眼眶,几百年的离散,此刻终于变得触手可及。

风正村的田氏族人,早已聚集在祠堂门口迎接他们。

田文一家下车后,看到了成群结队的田家人,有老人,也有孩子。

他们抱着族谱,一边走一边流泪,等到走进祠堂,看到田家的祖先牌位,和村里的族谱时,田文再也忍不住,跪在地上失声痛哭:“我们是中国人,我们回来了!”

田文和家人的到来,是家族的团聚,更像是一场历史的重新连接。

在田家祠堂里,两地的田氏族人,将两本族谱放在一起逐一比对,那一页页泛黄的纸上,记载的内容惊人地一致。

从田好谦的名字,到他被派往朝鲜,再到他的后代,在异乡扎根的经历,完全相符。

每一个名字、每一个字迹,都成了跨越367年的铁证。

风正村的田氏族人,给田文一家讲述了家族的历史。

提到在田好谦失踪后,族谱上记录了他“流落异乡”的字样,再也没有后续消息。

村里很多老人都说,田家在朝鲜可能还有后人,没有人能找到确凿的线索,田文听着,默默点头,心中感慨万分。

祖先的叮嘱和族谱的力量,成了他寻根成功的关键。

那一天,祠堂里响起了许多哭声,田家人围坐在一起,共同追忆祖先,倾诉几百年的离散之痛。

他们祭拜了田家祖先的牌位,点燃香火,为这迟来的团圆,献上真挚的敬意。

田文把家族的韩文族谱,留了一份给村里的长者,并带回了一份风正村的族谱。

他说:“回到韩国后,我要让家族的每一个人都知道,我们的根在这里。”

回国后,田文向家族讲述了这一寻根故事,还以父亲的名义,在风正村设立了“明焕奖学金”。

希望通过这个奖学金,资助田氏族人的后代完成学业,同时让孩子们记住家族的故事。

每年,这笔奖学金,都会由韩国田氏宗亲会拨款,奖励风正村里,那些田家优秀的学子。

两地的田氏族人,因为这场团聚而联系更加紧密,田文一家,与风正村的田家人,每年都会通过书信和视频问候,讲述各自的生活点滴。

血脉的力量,跨越了时空,跨越了民族的界限。

田文一家站在风正村的田家祠堂前,依依不舍地离开时,田文回头看了一眼村口的田家门匾,轻声说道:“这里是家,永远是家。”