北宋末年,1127 年的春天,金兵打进了开封,古老的皇城宫门被完全打破。紧接着,出现了见证历史的场面:在繁华的开封皇城里,居然藏着一块石碑,上面刻着要保护柴氏子孙、不能杀士大夫、还有不能增加农田赋税等内容。这块记载着大宋祖先训示的石碑,从宋太祖赵匡胤称帝开始,秘密存放了超过 150 年,在国家破灭、家庭离散的混乱当中,一下子变成了引起各方轰动的热点。在感叹这动荡乱世的时候,这石碑似乎也在讲述一段既辉煌又历经沧桑的过去之事。

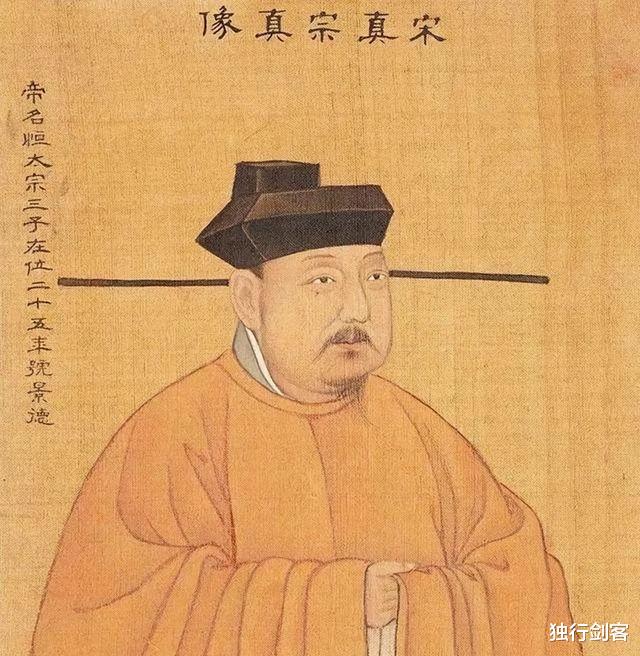

在这突然现身的石碑被曝光的背后,藏着一个因用“天书”治理国家而引发的事儿。其实,在开封被攻破之前,北宋皇帝宋真宗赵恒就因为“天书祥瑞”这事闹得满城风雨。从皇宫里偶然发现了这个,到全国上下越来越疯狂,宋真宗和他的大臣们就好像被一种神秘的劲儿推着,陷在自己觉得是天命的幻觉里。不过,这里面可不是没有权谋和政治方面的仔细考量。

1008 年 1 月的一天,那是景德五年,皇宫里居然有一块黄帛“从天而降”,上面写着“封受命,兴于宋,付于慎”之类的话,传说是神的旨意。紧接着,宋真宗说这是“天书”,还很郑重地把它封存在金柜里,还搞了一连串的祭祀活动,连百官、僧道以及地方官员都纷纷加入到迎接“天书”的盛大仪式当中。就这样,宋真宗去泰山封禅了,他觉得这样能挽回自己在城下之盟里丢掉的面子。

虽说北宋这场“天书政治”让举国上下人人惶恐不安,可并不是所有官员都认可这种行径。王旦、寇准等人就对这种故弄玄虚的做法极为反对。王旦虽不敢公然表明,寇准却坚定地身处战备前沿。当辽国大军朝南进犯,寇准坚决觉得,皇帝亲征方可鼓舞士气。时间回到 1004 年,辽国大军攻向澶州,宋真宗在寇准的竭力劝说下,才不大情愿地御驾亲征,虽说最后签了憋屈的澶渊之盟,但好歹也暂且换来了和平。这一连串的军事和外交决定,体现出宋真宗面对外敌时的犹豫不决和无可奈何。

在和平年代,宋真宗一门心思扑在天命安排和天书的符号上。紧接着,汾阴祭祀、明道宫祭太上老君等活动一个接着一个。从那以后,所谓的“祥瑞”在全国到处都是,宫殿、宗庙等也多次开工建设,这些仪式让国库承受了沉重的压力。不过,当时宋朝的经济是在积极向前发展的,所以赋税收入还是挺多的。

得说一说的是,宋真宗虽说痴迷“天书政治”,但他也一直有着一些正确的施政举措。像持续看重科举制,提升官员的素养,完善司法制度之类的,这些做法让政府的运转较为平稳,对社会发展和经济昌盛起到了有效的推动作用。

然而,宋真宗个人沉迷其中,官员们却勉强配合,形成了让人既无奈又觉得可笑的状况。正如大儒李沆所讲,放弃边疆的军事防备,过于看重文治和祥瑞之事,肯定会大量消耗国家的力量。后来发生的靖康之变,恰恰证实了这一说法。澶渊之盟虽说暂时让北宋获得了和平,可百年之后那悲惨的外交与军事的溃败,表明了把繁荣建立在虚幻之上是多么的不堪一击。

据宋史所述,宋真宗离世后,这场持续了 14 年的“天书政治”才宣告结束,然而其产生的影响极为深远。这段历史再度警示我们,一个国家在发展过程中,必须要做到理性地治理国家和处理政务,切不可陷入虚幻的神秘主义之中。

如今,咱们再回过头来看这段历史,除了觉得当年那些做法很奇怪、难以理解外,还应该好好琢磨琢磨:历史跟现实啊,就好比那放在夹室里被封存起来的石碑,尽管它在过去的岁月里没什么动静,但在重要的时候总能给后人一些提醒,让后人得到教训。