在中国,不少人认为做官威风,常见官员台上显得高高在上,决策果断。然而,自共产党创立以来,在这片国土上,成为官员已属不易,若要成为一位优秀的好官,更是难上加难。

这些干部肩负着重大责任,要么关乎数万群众的生计,要么掌握着一个地区的发展命脉。他们还需应对各种敌对势力的压迫。说实话,为官不易,若工作不力,更会背负恶名,成为人们闲聊时的话题。

1962年,原四川省副省长邓华赴京参会,彼时他正因“庐山会议”的路线问题而苦恼,且在四川推行的一些政经举措也面临民众质疑。此次京城之行,邓华倍感尴尬,就连旧友黄永胜也未打招呼便直接避开他。

邓华为何会面临这种不被尊重的待遇,以及最终这一事件是如何得到妥善处理的,这其中具体经过是怎样的?

【邓华和黄永胜】

战争时期的将领似乎普遍拥有一种特质:性情不算温和。然而,这种急躁性格并非全然负面。在战时,死亡是无人能避的恐惧,战士们日日与异敌交锋,且身边战友的伤亡屡见不鲜。

共产党战士往昔生活清贫,缺乏缓解精神压力的手段,因此情绪鼓舞对他们至关重要。战场上,提振士气尤为不易,这时,拥有果断坚决、热情洋溢的领导对士兵而言,无疑是一大幸事。

在人际交往中,特别是当军队中存在两位同级指战员时,情况便各有优劣。邓华与黄永胜之间的关系,便是此类情况的典型体现。

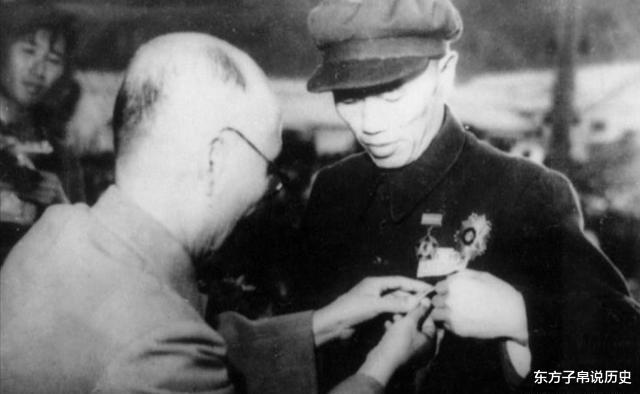

自红军时期起,邓华便与黄永胜合作,他们共同在陕北红2师服务,期间黄永胜担任政委职务,而邓华则负责相同领域的政治工作,两人携手并进。

抗战前夕,红军整编为八路军,众多原有搭档被重新分配,然而黄永胜与邓华却未受影响,依旧并肩作战,其中一人担任团长职务,另一人则继续负责政工方面的工作。

上级党组织起初安排两人共事,是基于他们脾气相近,期望能增进相互理解。然而,未曾料到的是,这两位性格火暴的同志在军队生活中却频繁产生矛盾。

黄永胜与他人的工作矛盾日益加深,罗荣桓等人多次尝试调解均未果,最终决定采取直接措施,将他从原部队调离。这样直接调动军事首长的做法,在当时颇为少见,足见双方矛盾之尖锐。

两人间并无深重积怨,多因工作见解各异而针锋相对。这种情况,往往是双方各有立场所致,毕竟单方面难以促成争执,需双方互动才会如此。

邓华的脾气并不比黄永胜温和多少。当他们各自忙碌时,两人的关系还算融洽。没有工作交集时,他们宛如性情相近的老友,相遇时或痛骂日本人,或交流战争见解,表面上看不出有任何不和。

在抗战即将胜利的1944年,两人再度携手合作。彼时战事稍显平稳,他们之间未起较大波澜。而后,在抗美援朝之前,两人又有过一段短暂的共同经历。

最初,第13兵团由黄永胜担任司令员,但后来出乎意料地改由邓华接任。这次人事调整看似平常,却让黄永胜心生疑虑。军中甚至流传“黄司令能力不足,故换邓司令”的谣言,这让自尊心强的黄永胜颇感不适,两人间的隔阂也因此加深。

【邓华独居会场一角】

1959年,邓华的仕途遭遇了重大挫折。在庐山会议上,党内领导人本已对“大跃进”中的“左倾错误”进行了多日的探讨与调研,并形成了清晰的处理方案。然而,就在会议即将闭幕之际,彭德怀的一封万言书再次掀起了波澜。

彭老总本意是为乡下饱受苦难的农民发声,期盼迅速解决粮食匮乏及行动上的激进等问题。然而,他遭到了恶意中伤,遭受了冲击,最终在党内仅保留了副总理等职务的相应待遇。

邓华是与彭总关系不错的党内干部之一,因此也受到了不同程度的影响。同样,其他与彭总有关联的干部,尤其是那些关系较为密切的领导,也或多或少地被波及。

面对无奈的情势,邓华离开了奋斗数十载的军队岗位,转而赴四川出任副省长。对于强加于身的不实“罪名”,他表现得异常淡定,泰然处之。

邓华面对调岗至农业工作的挑战,毅然决定在新的角色中成就一番事业。他坚信,通过不懈努力,自己终能澄清所受的不白之冤,让真相大白于天下。

农业工作需长期投入方见成效。1959至1962年间,邓华在四川的工作成果并不显著。时间匆匆,转眼间,1962年八届十中全会召开,邓华作为代表,在三年之后,再次被邀请到北京参会。

邓华察觉到了与以往的不同,尤其是老战友对自己的态度变化明显,尽管毛主席曾在多次会议上强调:“邓华与彭德怀各有千秋,不可混为一谈。”

参加会议的皆是历经战火的战友,其中不乏邓华昔日的下级。他明显感觉到,过去仅点头之交的干部,如今若自己不主动打招呼,对方也绝不会率先开口。

邓华察觉到,那些曾经亲近的朋友如今只是简短交谈便匆匆离去。他理解,正值敏感时期,周围的领导干部为避免无谓牵连,开始有意无意地与自己保持距离。

邓华见到大家的反应后,心中五味杂陈。然而,为省去不必要的纠葛,他选择独自行事,开会时坐在角落,用餐回寝也常孤身一人。这样的日子,直到他重逢了老伙伴黄永胜,才有所改变。

【刘亚楼的安慰】

会议结束后,邓华步入餐厅,习惯性地坐在了不起眼的角落。不经意间抬头,他瞧见昔日搭档黄永胜朝自己这边走来。尽管20多年的军旅生活中,两人时有摩擦,但他们毕竟曾长时间并肩作战。

邓华见黄永胜到来,以为他是来叙旧,正欲侧身迎上握手。不料,黄永胜却转头朝另一方向离去。邓华一时踌躇,不知该上前搭话还是安然落座。回过神来,他暗自思量:往事如烟,如今黄永胜位高权重,或许不愿与自己多牵连。

参会培训的领导络绎不绝,邓华属于较早报到的一批。起初,他还特意与老战友打招呼,随后变得独来独往,最终甚至开始避开他们。邓华认为,主动减少露面,能避免双方尴尬,这一变化被后来报到的老朋友刘亚楼明显察觉。

会议结束后,邓华独自回宿舍,刘亚楼见状,加快步伐小跑下楼追上他。轻拍邓华肩膀,邓华惊讶回头,见到是刘亚楼,欲言又止,话语在嘴边打转最终没说出,随后默默转身,继续前行。

刘亚楼见邓华这般反应,心中五味杂陈,连忙上前拽住他道:“邓兄,你这是怎么了?难道见到老战友,连开口的勇气都没了吗?”

刘亚楼的话语让邓华心中五味杂陈,他深情地回握刘亚楼的手,诚恳地说:“我并非不愿与大家交流,实在是担心我的事会给你们带来麻烦。”

邓华听完陈述,心中五味杂陈。刘亚楼轻拍他的肩膀安慰道:“老邓,别太纠结那些小事了,主席都已为你发声,相信不久之后,定会还你一个公道。”

刘亚楼与邓华聊起了往昔,这已不是他首次在邓华低谷时给予精神慰藉。早在1959年,邓华降职四川时,刘亚楼便专程探望。此次因刘亚楼迟到数日,才见到老战友这般消沉,两人随即共忆往事。

饭后,刘亚楼邀请许世友一同加入,再次与邓华相聚。许世友几杯酒后,便向邓华直言不讳:“别在意黄永胜,他一贯如此,看他那模样就知道了。”

邓华在艰难岁月中,得到了刘亚楼的宽慰,这无疑成为了他前行路上的一盏明灯,指引着他不断克服困难,继续向前。刘亚楼的话语温暖而有力,让邓华感受到了莫大的支持与鼓励。

1977年,经过党中央高层会议的细致研讨,确定了对邓华将军的所谓污蔑与针对均为不实之词,随后邓华将军重返军事副院长岗位。遗憾的是,他亲密的老战友刘亚楼,却未能亲眼见证这一昭雪时刻。

1965年,刘亚楼因重病医治无效逝世。他临终前仍在努力为恢复邓华的名誉而奔波。这份超越战争岁月的深厚友情,即便时至今日被提及,依然令人深感动容。