“世纪系列”战斗机的第三种是F-102,这是美国康维尔公司研制的超音速截击机,绰号“三角剑”——Delta Dagger,也有译成“三角匕首”的,Delta这个词来自希腊字母“Δ”,本来就是一个三角形,所以在欧美经常被用在采用三角翼或有相关形状特征的飞机上,也算是相当贴切。F-102则将三角贯彻得最彻底,除了主机翼以外,垂尾、座舱盖等等都透出一股子德尔塔味。不过Delta Dagger在美军里很少用,大概是读起来绕口,更常用的是Deuce。

浑身长满德尔塔 ↑

关于这种飞机,先说一个有意思的地方:据航空安全网的统计,从1962年到1968年,参加越战的F-102在 6年时间里只有5架是因故障摔了,而同时期在世界上其他地区没有参战的F-102却因各种问题摔了125架,在1956-1979年整个服役生涯里更是一共摔了330架,感觉平时摔掉的比战时摔掉的还要多,难不成是战时飞机都不训练光躲雨?

其实这是因为统计的基数不一样。F-102一共生产了约1000架,实际服役的在900架左右,而参加越战的最多时候也只有3个中队约40架,这么一算其实差不多。更客观的应该是飞行事故万时率,但越战中的这个数据直接查不到,飞行时间也没查到实据,这个对比也只好作罢。

这架摔成这样,飞行员估计……

实际F-102的A级事故率(相当于我国一等和二等)是每10万小时13.69起,这个值放在现在当然不低(现代战斗机一般只有4起左右),不过在当时却算不上很高,像F-100就达到16.4,F-104更是高达25.2,但也因国而异,有些国家就一架没摔过。总的来说F-102的安全性应该算中规中矩,在当时是正常水平。

这个是最出名的飞棺

提到F-102还得提一下F-101,上期文章里提到过F-101B的推出是因为F-102不能及时服役而临时顶的缺,而不能及时服役的原因之一,又是F-102因为跨音速阻力过大而不得不用面积律进行修改。也因此很多资料上都说F-102是首批应用面积律的飞机,实际上德国有人在1943年左右就发现了这一理论,并最早在Ju-287上开始了应用,要不是世界人民不答应,纳粹德国本来还有好几款采用面积律设计的飞机可以问候苏美英。

Ju-287是前掠翼轰炸机

F-102是以截击机的初衷开始设计的,由于截击机主要任务就是对敌人来袭的轰炸机进行拦截,这种任务的优先权肯定要大于其他飞机,而且往往在飞行性能、机载设备和武器等方面都要比同时代的其它战斗机更先进、更完善——毕竟自己要首先不挨打或少挨打,才能更好的打敌人不是? F-101在研制初期曾一度差点失去了继续发展的机会,原因之一就是为了给F-102的研制让路。

F-101的最终定位是战斗轰炸机

二战结束前后,苏联也有了自己的重型轰炸机,于是怕挨打的美国人早在1948年就启动了新一代截击机的论证,到1950年发布需求时,有6家公司提交了9个方案,在当时康维尔公司家大业大胆子也大,凭借并不常见的无尾三角翼布局拿下原型机合同。当然康维尔也并不是临时起意,而是在自家之前XF-92的基础上进行了放大。

XF-92原型机,F-102的大模样已经出来了

其实当时共和公司的方案采用了冲压发动机,设计速度能达到3马赫,但被批评为胆子太大——太过激进和超前,可见方案好不好全凭甲方爸爸 拿了多少好处 的心情——这在万恶的资本主义社会里是常态,虽然用后来的眼光来看,抛弃共和公司的方案是正确的选择,毕竟当时连2倍音速都还没人飞过,但总架不住有人要问万一真成功了呢。共和公司的方案后来的确演变成了F-103,但的确也没有成功。

XF-103的样机

F-102并没有XF的阶段,而是直接跳到了YF-102,一方面是前面有了XF-92的基础,但主要是考虑到原型机需要用大量时间去试验和试飞,为了避免研发时间过长,就先生产一小批预生产型,然后在实践中发现问题、并在后续生产过程中逐步改进。这种办法在技术成熟的情况下有一定优势,但隐患也很突出,因为飞机批产需要建立相应的生产线,一旦飞机有重大设计缺陷,整个生产线都有可能推倒重建,浪费金钱和资源都在其次,如果正好赶上时间紧迫那就要了老命了。

首架YF-102

两件事就差点要了F-102的老命:一件是首架YF-102在1953 年 10 月 23 日首飞后仅仅过了9天就在一次飞行中坠毁、试飞员重伤;二件是经过第二架试飞,发现最大速度只能达到0.98马赫,升限也只能达到14630米,都远低于设计目标和预计值,原因被归于跨音速阻力太高,设计方案必须全面更改。

后来成了这个样子

于是康维尔只好大刀阔斧的改,正式采用了跨音速面积律,将机身中部改为蜂腰形——当时称为“可乐瓶”形,机翼前缘和座舱、尾翼、尾喷口等也进行了调整,这一调整使得原先为建立生产线配备的约30000件工具工装里有20000多件需要重配。当然改完收效还是很明显的,1954年12月突破了音障,升限也窜到了16000米以上——可见理论指导实践的重要意义——半年以后,正式量产型首飞成功。

应用面积律修改后的F-102

F-102是一架围绕火控系统而设计的飞机,核心就是一套休斯公司的MC-3火控系统,导弹发射出去以后由地面控制引导至目标附近——和飞行员基本没什么关系,也就是说飞机本身在本质上只是一个运输平台,飞行员要做的,就是把火控系统和机载武器尽快运送到合适的作战位置、然后在合适的时机把武器打出去就算完事,这么一来航炮自然失去了作用,因此F-102也成为首架没有配备航炮的战斗机,代之以6枚AIM-4空空导弹。

这架的小蛮腰看得更明显

这种设计思路实际是一个重大变革,后来二代机所谓的“只注重高空高速不注重格斗机动性”,就是从F-102开始的,因为它在设计时就没有要求要进行空中格斗——那是其他战斗机的任务,机上的红外搜索跟踪设备,主要也是让飞行员在敌轰炸机实施电子干扰时可以多一种选择(红外制导的AIM-4),并不是为了近距离格斗空战。

AIM-4有红外制导和雷达制导两个版本

后来发现当时的空空导弹并不十分靠谱,即使对轰炸机这样又大又笨的目标,也经常瞄不准打不中,所以当时的空空导弹也挺变态,甚至出现了核装药的空空导弹——AIM-26“核猎鹰”,这就基本不用去考虑命中精度的问题,还有一种无控的核弹头火箭弹,这两种弹F-102都能挂,但核弹头火箭只是装机试了一下,没有成为标准挂载方案。

AIM-26也是AIM-4的一种发展型

F-102和后来的几个型号都采用了内置弹舱的方式,发射前用支架将导弹伸到机身外打出去,这当然不是为了能雷达隐身,而是为了减阻以实现带弹情况下的超音速飞行。在挂载6枚AIM-4时,F-102还能挂载24枚常规火箭弹,同样为了减阻,火箭发射巢也和导弹舱的舱盖集成在一起,机内空间算是被用到了极致,但AIM-26个头更大更粗,这时候得换成薄舱门,火箭弹就不挂了,话说这时候好像也不需要火箭弹。

F-102的导弹与火箭发射巢

由于没有经历充分的原型机试飞,F-102身上毛病太多,在服役过程中一直在改,好在大部分都是小打小闹,在总共生产的约1000架里,除了双座版的TF-102A产量有111架以外,其余服役的基本都是A型,它也有C型的编号,但只改了一架进行试验没有投产。另一个改动量比较大的是B型,但又改得太多,后来分出去叫F-106,这个按顺序接到F-105后面再聊,有兴趣的读者老爷们可以持续关注一下。

TF-102采用的是并列双座

F-102的服役中本身没有什么亮点,因为设计就不是用于空战,也谈不上什么空战战绩,只是美军发现北越方面有苏联的伊尔-28轰炸机,于是派了一批F-102过去进行拦截。但北越把伊尔-28当成宝基本舍不得用,F-102也因此没什么用武之地,后来主要担任护航和巡逻任务。

伊尔-28也是我国轰-5的仿制原型

也因为速度比较快,F-102在空战中倒是没怎么被击落,只有一架折在了速度更快的米格-21手里,还是被导弹击落的。都知道苏联的导弹更不靠谱,但这架米格-21是偷袭,发射的导弹直接戳进了这架F-102的屁股里,然后隔了好几秒才爆炸,F-102的飞行员一开始不知道自己被击中,还让僚机看一下自己屁股怎么回事,当然后来还是被炸死了。

“百字头克星”米格-21

越战期间,F-102也被用来进行对地攻击。一方面机上有24枚70毫米的火箭弹,一把打出去场面还是很好的的,再加上还有红外搜索设备,据说在夜间能探测到越南丛林中的篝火,再用红外制导的AIM-4B进行攻击,理论上应该很有效。

正在打火箭弹的F-102

但出乎所有人意料的是,F-102的速度高,用火箭目视对地攻击很难保证命中率,AIM-4的精度既低、装药量也少,连轰炸机那么大的目标都打不中,更别说打地面那点小火堆了,因此只能说有可能用过、但绝不会是常态,也没听说过取得什么明显效果。至于核装药的AIM-26,其实也就嘴上说说,真叫他打估计也不敢。

F-102上的红外搜索设备

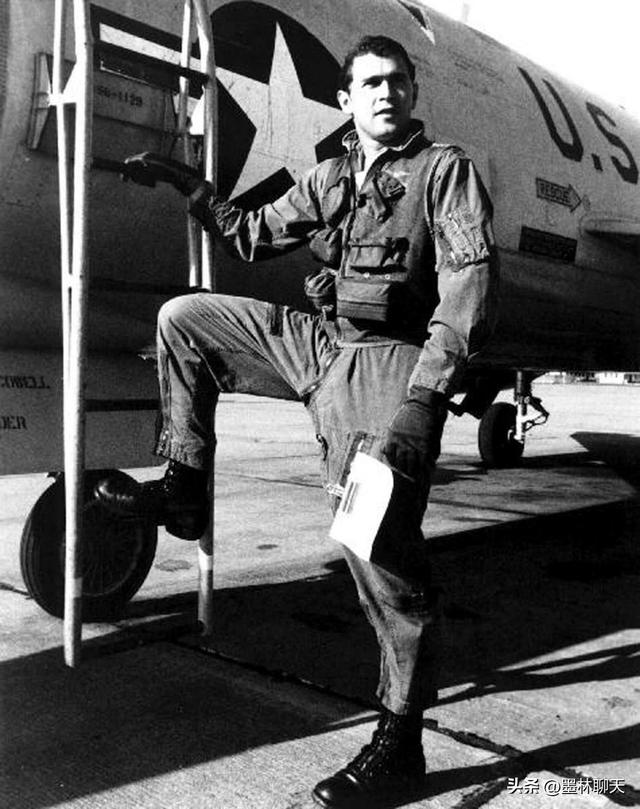

由于用途相对单一再加上有更好的截击机服役,F-102到1979年就逐步退役。但多年之后另一件事却让F-102又火了一把,就是小布什的兵役事件。小布什当年在国民警卫队服役时就是F-102的飞行员,后来竞选总统时,对手指责他托关系参军、考核成绩造假、训练时间不达标、不守纪律、逃避参战等等,逼得小布什找了相关人员出面作证没有找关系,还公开了他当时所有训练和考核纪录,总算撇清了嫌疑,但这个旧帐到现在还有人在翻。

假装登机的小布什,那会儿还是个帅小伙

话说康维尔在三角翼上尝到甜头,后来也不舍得放手,又把这副德尔塔搬到其他很多飞机上,比如B-58轰炸机,不过说到无尾三角翼,墨林觉得还是达索做得最好——70年如一日,除了三角翼不做别的……

翻到这里的都是真爱,动动小手点个赞呗~

(图片来自网络,如有侵权请联系删除)