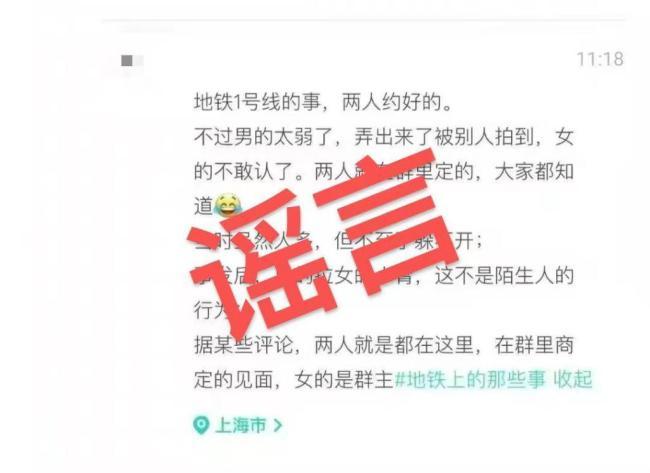

这场始于键盘的荒诞剧,源于杨某对 “十万粉大 V” 的执念。作为某汽车配件厂的夜班质检员,他每天在流水线旁构思 “爆款”:从 “陆家嘴金融男出轨保洁阿姨” 到 “某网红餐厅用老鼠肉”,每次精心炮制的谣言都能让他在凌晨收获几百条评论。但这次他选中的 “地铁猥亵案”,就像把火柴扔进了汽油桶 —— 当 “内部人士”“监控视频”“惊天反转” 这些关键词撞上早高峰的人潮,谣言以每分钟 300 次的转发速度在 114 个本地生活群里裂变。他看着手机里不断刷新的阅读量,没注意到自己编造的 “相约作案” 细节,正让真实案件的受害者小林在学校被同学指指点点,让地铁安保系统启动了三级应急预案。

谣言的齿轮一旦转动,便会碾碎所有挡路的真实。轨交警方的监控室里,128 块屏幕同时闪烁,技术员追踪到谣言源头时,杨某正对着电脑计算接广告的报价。这个在现实中唯唯诺诺的中年人,在网络世界里化身为掌握 “真相” 的 “知情者”,用 “听说”“据透露”“不为人知” 这些模糊前缀,在信息市场上做起了无本生意。他不知道,自己敲下的每个字都在现实中砸出坑洞:小林的母亲在菜市场被邻居追问 “是不是女儿故意炒作”,地铁调度中心接到 47 通虚假报警,甚至有自媒体为了蹭热度,在视频里 “还原” 根本不存在的 “相约场景”,镜头扫过无辜乘客的脸时,弹幕正在狂欢。

当警笛声在出租屋楼下响起时,杨某还在研究如何用 AI 生成更逼真的 “监控截图”。审讯室的白炽灯下,他反复擦拭着磨出包浆的手机壳,壳子上印着 “言论自由” 四个烫金字 —— 这是他去年在某营销号那里领的赠品。民警递来的证据链里,清晰记录着他如何将半年前的旧闻改头换面,如何在三个营销群里付费推广,如何在评论区假扮 “目击者” 带节奏。这个沉迷于流量数字的男人终于意识到,那些在屏幕上跳动的点赞和转发,从来不是虚拟的符号,而是实实在在砸向他人生活的砖块。

在网络这片没有边界的荒原上,类似的荒诞剧每天都在上演。数据显示,2025 年第一季度,全国网络谣言中涉公共安全类占比达 41%,其中 37% 的谣言制造者有明确的流量变现目的。这些躲在屏幕后的 “杨某们”,深谙人性对混乱的猎奇心理,像高明的猎人设置陷阱:在 “安全” 议题上撒盐,在 “反转” 剧情里放饵,在 “内部消息” 的包装下,让每个点击都成为谣言的帮凶。他们不知道,当 “真相” 可以被明码标价,当 “事实” 需要在谣言的夹缝里求生,整个社会的信任体系正在经历一场缓慢的地震。

上海轨交的站台上,“请勿轻信谣言” 的广播循环播放,穿蓝色制服的安保人员在检查行李时,总会多抬头看两眼神色慌张的乘客。小林在母亲的陪同下做完笔录,走出派出所时,夕阳正给地铁玻璃幕墙上的 “文明乘车” 标语镀上金边。她摸了摸口袋里的学生证,突然发现自己曾经害怕的地铁早高峰,此刻竟比手机里的评论区更让人安心 —— 至少在这里,每个碰撞都是真实的,每个微笑都是有温度的,而不是藏在键盘后的刀剑。

杨某案审结那天,某短视频平台推送了一条普法视频,背景是地铁隧道里疾驰的列车,字幕写着:“当你在网络上撕开一个谎言的口子,或许拯救的就是现实中某个正在崩塌的人生。” 镜头扫过车厢里低头看手机的乘客,他们的脸上映着屏幕的冷光,却也有目光偶尔抬起,望向车窗外飞逝的灯火。那些灯火串联成线,如同网络世界里每个网民的良知,只要还有一丝光亮,就能照亮谣言的阴影,让每个灵魂在数字时代,既享受发声的自由,也承担守真的重量。

这或许就是网络时代的生存法则:我们既是信息的编织者,也是真相的守护者。当杨某们沉迷于流量的海市蜃楼时,他们忘记了,每个虚构的故事背后,都站着无数真实的人生;而当我们选择在转发前停顿,在评论时克制,便是在为这个容易失真的世界,拧紧一颗守护真实的螺丝钉。毕竟,只有当网络空间的每一块砖都砌在真相的地基上,我们才能在这片数字土地上,建起永不倾斜的文明大厦。