他曾是国民党中的抗日名将,血战沙场,屡立战功。

淞沪会战、南京保卫战、徐州会战……每场大战,他都以铁血之姿,杀敌无数。

解放战争时,他的一个大胆提议,被蒋介石否定。

身为国民党俘虏,他深刻反思,毅然站在中共统一战线一边,亲身奔走呼号,为祖国统一贡献一己之力。

面对“黄埔败类”“中共鹰犬”的辱骂,他冷眼一笑,反而自诩“鹰犬将军”。

有人说,还好蒋介石未采纳他的建议,给新中国省了不小的麻烦。

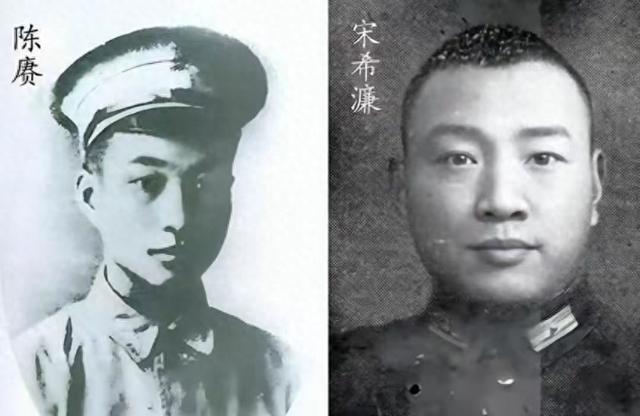

鹰犬将军宋希濂

1949年8月,胡宗南与宋希濂面见蒋介石时,提出了一个令人震惊的计划:放弃西南,转而进军滇缅地区。

两位将领都深知,眼下的战局已是岌岌可危,西南的防线屡屡告破,战败的阴影似乎笼罩了每一个角落。

这一决定,经过几番激烈的商议,终于得出。

宋希濂这位黄埔一期的优秀毕业生,曾在北伐与抗日战场上立下赫赫战功,风光一时。

然而在这一战场之外的战略抉择面前,他也显得有些无奈与徘徊。

宋希濂在1937年至1944年,曾立下累累战功,为中华民族的独立自由作出了巨大贡献。

1941年12月,太平洋战争爆发,日军如猛虎下山,向南扩展,迅速吞并香港、越南、泰国、新加坡与马来西亚,最后锁定了中国的唯一对外交通线——滇缅公路。

这个命运攸关的战略要地,一旦失守,整个西南的局势将岌岌可危。

为了应对这一困局,蒋介石任命宋希濂为昆明防守司令,派遣其指挥三军驻守云南,试图保卫这一条生命线。

1942年,蒋介石应英方请求,决定派遣三支军队协助缅甸作战,但不幸的是,这支队伍几乎全军覆没。

美国的参谋长史迪威率领的部队被日军猛烈反击,战线彻底崩溃。

滇缅公路的形势日益严峻。

随着日军的猛烈推进,昆明也越来越危险。

飞虎队的陈纳德急电蒋介石,提醒他日军已经长驱直入,如果不及时采取行动,昆明将在十天之内陷落。

蒋介石不敢怠慢,迅速指令宋希濂沿滇缅公路南进,阻挡敌人。

宋希濂知晓,这是一场关乎生死存亡的战斗。

他调动大量汽车与兵力,亲率三十六师先行向日军阵地推进。

5月5日,三十六师终于与日军的先头部队在保山惠通桥北岸遭遇。

为了争夺那座决定胜负的山顶,战斗异常激烈,双方几乎陷入了白刃搏斗。

三天三夜,硝烟弥漫,枪声不断,生死瞬间轮回。

在援军赶到之前,三十六师终于彻底击溃了日军的先头部队。

这场战斗,直接打破了日军北进的企图。

500多名日军渡江,几乎无一幸免。

这一胜利,为远征军反攻的准备创造了有利条件。

通惠桥阻击战后,宋希濂再次奉命,率领部队发起反攻,目标是腾冲和龙陵。

没有炮兵支援,敌军工事无法摧毁,加之事先对敌兵力的估计过于乐观,战斗伤亡惨重。

5月31日,在局势愈发险峻的情况下,宋希濂指挥撤退,牢牢守住怒江的防线。

到了1944年春,宋希濂再次带领十一集团军,参加滇西缅北反击战。

此时,战局紧迫,宋希濂的任务是清除滇西的日军,还要为中印公路的畅通提供保障。

宋希濂计划分两路进攻。

第二十集团军作为主攻力量,向腾冲发起进攻;而十一集团军则担负起怒江防线的重任,同时派出一个加强团,勇渡怒江,配合主攻部队展开行动。

5月1日,经过数日的艰难作战,加强团终于成功渡江,占领了红树木。

此时,宋希濂的部队已完成了全线渡过怒江的任务,为随后的战斗铺平了道路。

随后的几个月里,宋希濂带领部队持续推进,最终于11月3日攻克龙陵,11月20日占领芒市,12月1日攻克遮放。

1945年1月20日,畹町也成功收复,彻底打通了中印公路,为国际援华提供了强有力的保障。

三年的血战,宋希濂的部队通过坚韧不拔的努力,将敌人从滇西彻底驱逐,为世界反法西斯战争的胜利贡献了极大的力量。

宋希濂大胆献计

1937年至1944年,宋希濂的名字几乎与抗战并肩同行。

他屡次立下赫赫战功,为中华民族的独立与自由献出了巨大努力。

无论是在淞沪、南京,还是在滇西的险地,他的名字几乎成了胜利的代名词。

解放战争中,宋希濂继续为蒋介石效力,成为老蒋的重要军事支柱之一。

在解放战争的战场上,宋希濂虽有勇猛之名,但面对日益强大的人民解放军,最终与胡宗南一样,落得了败局。

局势恶化,兵败如山倒,不久,他便带着约20万残兵败走四川。

此时,宋希濂心头无比焦急,不甘心就此断送手下的精锐。

他知道,单凭这些兵力,他若与解放军继续正面交锋,必将难逃一败涂地。

于是,他暗中悄然来到汉中,找到了胡宗南,两位曾共读黄埔的老同学,商议如何为这20万残军谋得一条生路。

胡宗南

两人一聚,便开始谋划起一条退路。

双方一拍即合,认为与其再与解放军硬拼,倒不如保存有生力量,等待时机。

经过一番密谋,他们终于定下了计划:选择一条绕行路线,从四川西南的西昌进入云南,再将大军驻扎于滇缅交界的关键地带。

凭借澜沧江、怒江和高黎贡山的天然屏障,形势可谓稳固。

若形势允许,再与解放军一决高下;若不利,则撤入缅甸境内,保存实力,待东山再起。

从当时的战略格局来看,这的确是正确的选择。

国民党已经无力回天,正处于全线溃败的边缘。

丢失一城一池,已不再是焦点,保住兵力,保存希望,才是最明智的。

倘若这一计划得以实施,数十万国民党军队通过滇缅一线成功逃脱,扎根边境,将对新中国的西南边境安全构成严重威胁。

那么,蒋介石为何会否决这一计划呢?

蒋介石为何一再否决?

1949年4月,渡江战役一举摧毁了国民党的长江防线,形势急转直下,几乎全线崩溃。

就在这个决定性的时刻,周恩来通过耐心的劝说,使得国民党的谈判代表张治中等人决定留在北平,为双方谈判创造了条件。

随着战局的急剧变化,中央军委在1949年5月下旬发布了新的战略指令,决定调动部队进军西南,力图消灭胡宗南、宋希濂两大主力兵团,彻底清除国民党在大陆的残余力量。

1949年11月6日,周恩来在北京中南海的勤政殿设宴,邀请了此前参与和谈的国民党代表张治中、邵力子、刘斐等人。

意外的是,张治中在宴会上竟然见到了胡宗南的前侍从副官、机要秘书熊向晖。

周恩来在宴会中郑重其事地向张治中等人介绍熊向晖的真实身份。

这位昔日的国民党高官,原来是一名中共地下党员,从1947年起就深藏在胡宗南身边,密切参与了重要的情报工作。

那么,周恩来为何选择在这个时刻揭示熊向晖的身份?

答案并不复杂。

西南战役的胜败,关键在于如何彻底堵住胡宗南和宋希濂的退路,确保他们无法逃脱。

对于我军来说,最重要的任务是利用蒋介石的“帮助”,让这两支国民党部队在原地“静止”,无法逃脱包围。

周恩来此时巧妙地揭示熊向晖的身份,实际上是在对蒋介石展开“攻心战”,让国民党内部的情报漏洞和权力斗争暴露无遗。

张治中

果不其然,张治中迅速将这一情报传递给蒋介石,写下了震惊的信件。

信中,他坦言过去只认为国民党在军事和政治上难以与共产党抗衡,但今天他才真正意识到,连情报工作也远远不是共产党对手的强项。

他直言,蒋介石手下都是这些毫无能力的特务,如何能赢得胜利?

如果国民党在如此关键的时刻都出现这样的情报失误,胡宗南怎能不一败涂地?国民党注定无法再挽回局势。

大约两周后,蒋介石终于看到了那封信,气得几乎失去理智。

他铁下心来,决定死守西南,不允许任何一支军队进入滇缅。

蒋介石的这一决定,恰逢我军即将攻占贵阳,切断国民党主力从四川撤退到云南的最后通道。

这时,真正的战略意图已然明朗。

我的军队正以迅雷不及掩耳之势向西南挺进,而蒋介石仍在一味地固守错误,听不进胡宗南和宋希濂的劝告。

他固执己见,不肯放弃西南一带,正是此时他应当犯糊涂的关键时刻。

西南战役的进展,恰恰实现了毛主席早已设定的战略构想。

从12月4日到16日,蒋介石四次拒绝胡宗南的请求,坚决不同意放弃四川,命令其绕道西昌进入滇缅。

那段时间,蒋介石简直像中了邪,任凭自己的将领们四处求援,他依然死守四川,甚至硬生生地将几十万大军逼入了死胡同。

蒋介石好像是在与自己的整个军队作对,拒绝了一切生路,逼迫他们走向绝境。

直到12月19日,蒋介石才猛然意识到自己犯下的战略错误,那时,他才勉强批准胡宗南的第五次请求,命令其率部突围,向西昌方向进发。

然而到了此时,胡宗南已彻底失去斗志,兵员散漫,士气低落,战场形势急转直下。

他的部队早已无法恢复往日的气势,而宋希濂的兵团也在19日的战斗中全军覆没,宋希濂本人被俘。

在被俘后,宋希濂试图通过伪装蒙混过关,自称是军需官周伯瑞。

仅仅一天时间,他就被识破。

此时的宋希濂,失去了亲人、失去了战争中的荣耀,心如死灰,完全放弃了抵抗。

对于看押他的解放军士兵,他态度恶劣,极度不配合。

每当照相时,他总是把头转向一边。

宋希濂的心里早已是万念俱灰,认为自己逃不过死期。

在被押解到重庆白公馆监狱的初期,他依然觉得自己已无生还的希望。

就在此时,第二野战军第四兵团司令员兼政治委员陈赓来到监狱,亲自接见了他和其他几名战犯。

陈赓

在这次会面中,陈赓再一次阐明了共产党的改造政策,表达了对于他们改过自新、重新做人机会的宽容与善意。

更巧合的是,陈赓与宋希濂是同乡,曾是黄埔军校的同学。

宋希濂内心深处的一道防线逐渐被击破,他开始重新审视自己的人生与未来。

1953年,宋希濂被转送到重庆松林坡监狱。

此时他的内心已经发生了深刻的变化。

经过长期的反思与自我批判,他逐渐摆脱了过去的僵化观念,开始主动配合监狱的改造工作。

1959年12月4日,因表现出色,宋希濂被列为首批特赦释放的10名战犯之一,得以重获自由。

1961年2月,宋希濂被任命为全国政协文史资料研究委员会专员,享受司局长级待遇。

1964年11月,他被选为全国政协第四届委员,至1980年,他又当选为全国政协常委。

同年,宋希濂前往美国探亲,与子女团聚。

在美国的旅居期间,宋希濂并未忘记自己对祖国的责任,他积极为中国的和平统一奔走呼号,推动了“中国和平统一促进会”的成立。

他认为只有祖国统一,才能团结自强;只有自强康乐,社会才能走向安定,人民才可以享受民主自由。

而这样一来,把对岸的国民党当局搞得很没有面子,于是开始大力侮辱他是“黄埔败类”“中共鹰犬”。

晚年的宋希濂则保持了冷静的态度。

他说,作为黄埔军校的学生,跟随蒋介石逆历史潮流而动,是“黄埔败类”;愚忠国民党,参与内战,实则是“鹰犬”。

因此,在出版回忆录时,他以《鹰犬将军·宋希濂的自述》为名。

他以一种历史的眼光来看待自己的一生,并用宽容的心态面对那些过去的评价。

参考资料:宋希濂为何自称鹰犬将军 刘志青

宋希濂的爱国情操 刘秉勋