1929年5月27日下午,哈尔滨苏联总领事馆内,会议正进行。

忽然,大门猛然被撞开,全副武装的东北军警冲入,39名苏方人员,包括总领事,尽数被捕。

四个月后,战火燃起。

张学良率十万大军,对苏宣战,意图一举夺回主动。

然而,苏军仅三万兵力便击溃十万东北军。

战线崩溃,两万将士被俘,战局无可挽回。

张学良不得不接受苏方条件,中东铁路恢复原状,黑瞎子岛割让苏联。

当时东北军号称仅次于中央军的劲旅,却在苏军面前不堪一击。

这场失败也让张学良变得谨慎,甚至可以说是消极避战。

中东路事件发生

2008年,中国正式收回黑瞎子岛170多平方公里土地。

这片沉寂多年的领土,曾在78年前的“中东路事件”后落入苏联之手,如今回归,尘封的历史被重新提起。

清末,沙俄以修筑铁路为名,在中国东北修建了一条长约2500公里的铁路线——中东铁路。

1924年,苏联与张作霖签订《奉俄协定》,中东铁路改为中苏合营。字面上是“合营”,实际控制权仍牢牢掌握在苏方手中。

苏军驻扎,俄商横行,铁路沿线的一切设施,几乎都被苏联当作殖民地资产经营。

这在张学良接掌东北后,成了他必须解决的隐患。

奉系虽已易帜归顺南京,但东北财政拮据,军费紧张,摆脱苏方掣肘刻不容缓。

同时,他也需要一场胜利,巩固自己的威信。

于是,中东铁路成为突破口。

1929年初,他依据《奉俄协定》,要求苏方交还铁路附属的电信、农场、矿山、学校等资产,而苏方一再推诿。

张学良不愿再等,以行动施压,强行收回沿线电话权与气象观测站。

苏联方面虽不满,但反应平淡,仅要求补偿。

见此情形,张学良心中一喜,认为苏联不过是纸老虎。

紧接着,他步步进逼,再次要求苏方让出商务、机务、车务等关键岗位。

苏方退让,答应让中国人担任六处正处长职位。

事态发展至此,张学良更加自信。

据说,1929年5月26日,南京有一封急电飞抵沈阳。

蒋介石在电文中警告,苏联领事馆及中东路苏方人员鼓吹“赤化”,甚至暗中勾结冯玉祥意图叛乱,形势危急,命张学良立即派兵搜查苏联驻哈尔滨领事馆,寻找确凿证据。

张学良意识到这是一个绝佳的机会。

他毫不犹豫,下令东北军警突袭苏联驻哈领事馆。

5月27日,军警破门而入,来不及销毁的文件散落满地。

苏方人员措手不及,39人被逮捕。

事后,这些文件被迅速送往南京,成为“宣传赤化”的铁证,成为张学良进一步行动的理由。

苏联高层震怒,斯大林决定采取双重策略。

他指示苏联外交部门交涉,提出缩小苏方在中东铁路的权力,以换取被捕人员释放;另一方面,他命令红军在边境增兵,随时准备用武力逼迫中国让步。

张学良毫不示弱。

东北军大举开赴满洲里,以强硬姿态表明立场,摆出要彻底收回中东铁路的架势。

7月10日,他直接下令驱逐苏方局长、副局长等59名重要管理人员,查封相关单位,彻底接管铁路运营。

7月13日,苏联政府向国民政府发出最后通牒,措辞严厉,限三日内做出答复。

但是南京与沈阳均未作出让步。

苏联迅速召回驻华使节,遣返东北苏侨,切断乌苏里江与黑龙江沿岸的电报线,同时炮击中国境内的绥芬河、满洲里,试图以武力威慑张学良,让他知难而退。

但苏方显然低估了这位年轻少帅的决心。

张学良不但没有退缩,反而主动升级冲突。

8月17日,国民政府正式对苏宣战。

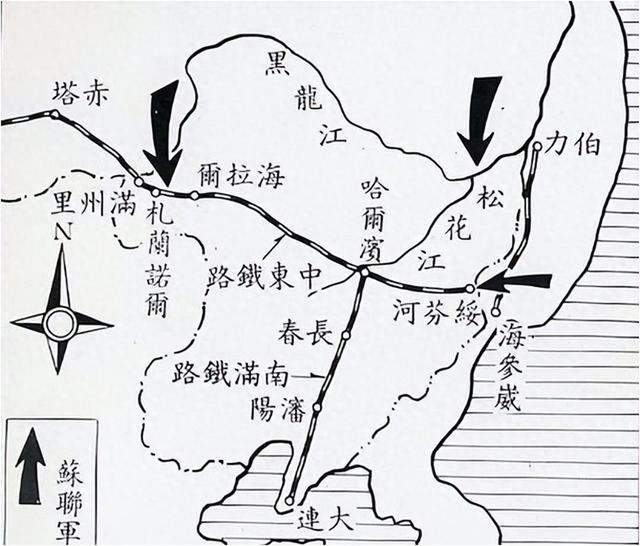

东线、西线全面溃败

中苏军事冲突正式爆发,战火率先在东线燃起。

苏军主攻方向并非沿铁路线推进,而是溯松花江西下,直逼哈尔滨这一战略重镇。

东线战场上,双方展开了三场恶战,血流成河,硝烟弥漫。

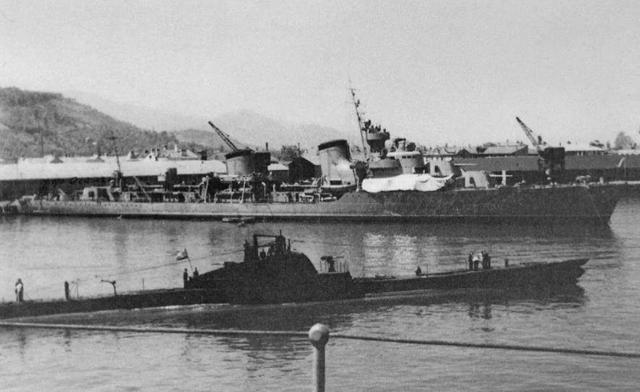

三江口战役:10月12日清晨5时,苏联海军舰艇8艘突然驶入三江口,猛烈轰击东北海军和驻守的海军陆战队。

一小时后,苏联空军18架战机加入战场,炸弹倾泻而下,江面瞬间化为火海。

战至中午,东北海军已难以支撑,江平、江安、江泰、利绥、东乙号等军舰相继中弹沉没,200余名官兵随舰殉国。

苏军虽亦有3艘军舰被击沉,4艘受损,2架战机被击落,但依然掌握主动权。

同江战役:同江,位于松花江与黑龙江汇合处,是东线防御的关键支点。

10月12日,苏军在猛攻三江口的同时,突然向同江县城发动进攻。

战火燃起,硝烟弥漫,空军、步兵、骑兵、军舰、机关枪、山炮齐上阵,东北军被迫迎战。

随着三江口舰队覆灭,苏军集中兵力进攻陆战队和陆军防线。

东北军虽顽强抵抗,终因火力悬殊,防线逐渐崩溃。

500余官兵阵亡,海军陆战队队长李润青战死沙场。

下午3时,东北军被迫撤出同江县城,三江口江防随之失守。

富锦战役:失去同江后,东北军急忙组织反攻,试图封锁松花江下游河道,阻止苏军进一步推进。

为了加强防御,他们沉船封江,封锁水道。

然而苏军已占据空中和陆上主动权,东北军的防线显得十分脆弱。

10月30日清晨8时,苏军空军10余架战机突袭富锦上空,狂轰滥炸。

东北军虽进行反击,但难以抵挡持续轰炸和炮火覆盖。

10月31日上午10时,苏军集结7艘军舰、9架战机、步骑兵3000余人,炮火密集覆盖东北军阵地。

东北军拼死抵抗,但最终寡不敌众,战至黄昏6时,富锦沦陷,东北军节节败退。

11月初,北方天寒地冻,松花江封冻。

苏联军舰无法继续在冰封江面作战,撤回哈巴罗夫斯克,步兵与骑兵也逐步撤离。

至此,东线战事基本平息。

而在西线,一场更为惨烈的厮杀,才刚刚开始。

西线战场主要集中在满洲里与扎赉诺尔一带。

自1929年8月以来,这里冲突不断,大小战斗超过百次,苏军已深入中国境内百余公里,局势紧张到极点。

11月,战争全面升级,最激烈的较量发生在三场血战之中。

扎赉诺尔战役:扎赉诺尔,位于满洲里以东,是中东铁路上的关键据点,东北军第17旅在此驻守,承担着西线防御重任。

11月17日清晨,苏军在远东集团军司令官布留赫尔的指挥下,发动大规模进攻。

一个整师的兵力,60门重炮,20余架战机,配合坦克与装甲车,炮火连天,浓烟滚滚,扎赉诺尔瞬间被战火吞噬。

与此同时,苏军另派一支部队包围满洲里,并以一小股兵力进袭东侧的嵯岗站,切断东北军援军路线,企图一举围歼守军。

面对敌军的全面进攻,东北军拼死抵抗。

战斗持续整整两昼夜,尸横遍野,血流成河,东北军终因寡不敌众,防线被撕裂。

这场战役,是东北军的悲壮一战。

全旅伤亡惨重,2000余人战死沙场。

11月19日,扎赉诺尔沦陷。

满洲里战役:满洲里,作为中东铁路最西端的枢纽,战略地位无比重要。

这座城市扼守着通往苏联与外蒙古的门户,是东北军在西线的最后一道屏障。

11月7日,苏军展开全面攻势,战机低空掠过,投弹轰炸,炮火铺天盖地。

炮击过后,苏军步兵、骑兵迅速推进,向城内发起冲锋。

东北军第15旅拼死抵抗,街巷间枪声不断。

扎赉诺尔战役爆发后,第15旅试图突围东进,支援第17旅,但苏军重重围堵,突围未果。

不久,扎赉诺尔沦陷,苏军开始向满洲里合围。

第15旅陷入孤立无援的绝境。

战况日趋惨烈,城内粮弹耗尽,士兵浴血奋战,拼尽最后一丝力气。

苏军的包围圈越收越紧,形势已不可逆转。

第15旅被迫向南突围,企图杀出一条生路。

但是苏军早已布下口袋阵,守军在突围途中再遭重创,战斗以失败告终。

副旅长魏长林战死沙场,旅长梁忠甲被俘,全旅8431人落入苏军之手。

海拉尔战役:海拉尔,扎赉诺尔以东的中东铁路沿线重镇,位于内蒙古北部,地势险要。

苏军在拿下扎赉诺尔与满洲里后,迅速向海拉尔逼近。

东北军步兵第1旅与骑兵第3旅驻守此地,成为最后的屏障。

11月23日,一支由装甲列车、军列搭载的步兵、汽车机动部队组成的快速集群直扑海拉尔,企图速战速决。

苏军重炮轰击,步兵蜂拥而上。

战况胶着,当日,苏军突破西部防线,占领嵯岗站。

两天后,11月25日,苏军展开最后进攻,海拉尔失守。

东北军至此再无立足之地,西线战场彻底沦陷。

教训十分深刻

张学良收回中东铁路的意图十分明确,既是为了提升东北在全国的地位,也是为了真正夺回路权,为推进“革命外交”铺路,以废除列强的领事裁判权和关税特权。

然而现实远远偏离了他的设想。

“中东路事件”成为影响东北亚大国关系的重要分水岭。

东北长期以来便是中、苏、日三方角力的核心地带。

中国虽处于相对弱势,但奉系军阀手握30万大军,陆海军兼备,军事体系相对完整。

苏联觊觎已久,日本更是磨刀霍霍,东北对他们而言,是攫取中国资源、进一步推进侵略的关键跳板。

在此之前,东北的战略格局大体维持着一种微妙的平衡。

日本始终占据攻势,苏联则处于相对守势,而奉系军阀则左右逢源,既防范日本,也牵制苏联。

在“皇姑屯事件”后,张作霖被炸身亡,苏联趁机巩固自身在东北的影响力,《中东洮昂横断协定》的签订更是暂时缓和了中苏之间的紧张关系。

但这一切,在“中东路事件”爆发后,被彻底打破。

日本为了争取苏联在未来东北事务中的中立,公开站队,放弃此前对中国奉系军阀的支持,转而向苏联示好。

他们拒绝向东北军开放南满铁路,并向苏军提供粮食等后勤援助。

最终,东北军战败,中东铁路回到冲突前的状态,而东北的政治局势却发生了翻天覆地的变化。

苏联与日本的博弈公开化,两国在东北的争夺进一步激化,而中国东北军的影响力则大幅削弱,沦为被动挨打的角色。

此后《伯力议定书》的签订,让东北亚的战略平衡彻底倾斜。

苏联虽凭借军事优势夺回了中东铁路的控制权,但付出的代价远超预期。

中国东北军的惨败,使得东北地方势力元气大伤,苏联本有机会联合东北抗衡日本,却因战事结怨,失去了这一可能的盟友。

自此,苏联不得不独自面对日本,迎来一场无法回避的直接对抗。

原本在远东地区,苏联的实力已弱于日本,中东路事件后,局势更是雪上加霜。

面对日本的步步紧逼,苏军在远东被迫采取守势,不断退让。

1931年“九一八”事变爆发,日本正式发动侵华战争,东北迅速沦陷,中东铁路成为日军觊觎的重要目标。

苏联在无力坚守的情况下,被迫于1933年主动提出让渡铁路权益。

最终,1935年,苏联正式与日本傀儡政权“满洲国”签订《苏联和满洲国关于向满洲国转让苏联对中东铁路权利的协定》,将铁路完全交由日本控制。

至此,苏联彻底退出东北,日本终于实现了独占东北的野心。

说一千道一万,在这场政治、军事博弈中,损失最惨重的,依然是中国。

中东路事件的失败,让苏联与日本得以加速瓜分东北利益,更让东北本已脆弱的军事力量遭受重创。

东北军死伤惨重,超过万人战死或被俘。

两个整旅的火炮尽数被缴获,装甲列车被夺,军械物资落入苏军之手,战舰沉没,防御体系全面崩溃。

东北军的骨干部队几乎损失殆尽,尤其是中高级军官的巨大伤亡,使其军事指挥体系出现严重断层。

战败的影响远不止战场上的损失。

中东铁路沿线多个重要城镇被占领,基础设施遭到严重破坏,经济损失惨重,社会秩序陷入混乱。

大量物资被劫掠,许多地区长期无法恢复,东北的经济与军事力量遭受致命打击。

中东铁路的主权问题,牵涉错综复杂的政治、经济、军事较量。

从更长远的角度看,中东路事件不仅是一场失败的军事冲突,更是中国失去东北的前奏。

它让日本看到了中国政府在东北事务上的无力,让苏联在东北问题上进一步失势,也让张学良丧失了作为军人的锐气。

东北军在战场上的脆弱表现,让他对自己的部队产生了深深的怀疑,从此不再敢于主动出击。

在中东路事件之前,他曾果断采取行动,试图通过强硬手段解决东北问题。

然而,这场失败让他变得谨慎,甚至可以说是消极避战。

九一八事变爆发后,他的举动与这场战败带来的心理创伤不无关系。

参考资料:张学良与中东路事件的缘起

王海晨胡玉海

中东路事件迷局_金满楼

中东路事件的起因及影响 贺哲人