2022年2月24日,俄罗斯突如其来地派遣精锐部队进入乌克兰,打算速战速决,结果却变成了拖泥带水的持久战。

俄罗斯,这个曾被视为世界第二大军事强国,居然在战场上让世界大跌眼镜。

这一切的根源在于战略误判,俄罗斯低估了局势复杂性,错判了对手的能力。

如今,冲突已进入第三年,结局早已超出预期。

这场战争,成了战略透支与秩序崩塌的“双输”局面。

对于中国,这一切,无疑值得深思。

俄乌冲突没有赢家

普京为何要挑起俄乌冲突?

答案很简单:没有乌克兰,俄罗斯就失去了作为欧亚帝国的核心地位。

虽然没有乌克兰,俄罗斯也能争取成为一个亚洲帝国,但那样的帝国注定与西方无缘,甚至可能在中亚这个“火药桶”中自食其果。

更别提中国可能会反对俄罗斯重回中亚,因为中国已对这片土地产生了浓厚兴趣。

换句话说,失去乌克兰,意味着俄罗斯永远不可能再融入西方,也无法恢复那种横跨欧亚的大帝国形态,最多只能是个亚洲帝国。

但问题是,亚洲已经有了中国,谁还会容忍俄罗斯重演百年前的历史?

这正是俄罗斯百年来最大的问题。

西方不接纳,东方又无法完全依赖。

对俄罗斯来说,东方是否“爱”它,向来不算什么事。

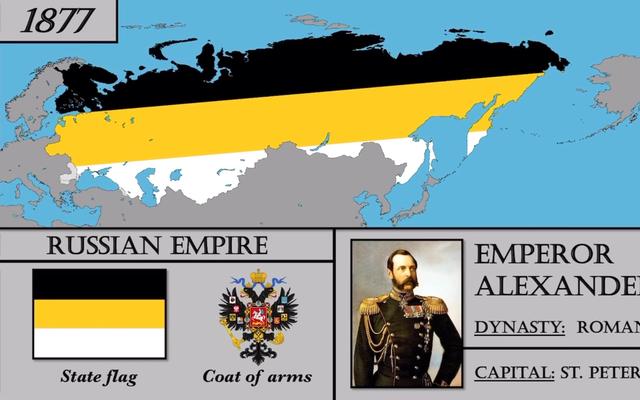

自伊凡三世迎娶拜占庭帝国的索菲亚公主后,俄罗斯便自认是罗马帝国的继承者,甚至直接称帝为“沙皇”,意即“凯撒”!

从那时起,俄罗斯就一直把自己视作西方文明的守护者,并肩负着“复兴罗马帝国”的使命。

因此,普京怎么可能接受,失去乌克兰就意味着断绝回归西方的希望?

如果你是普京,面对这一困局,你能答应吗?

俄乌冲突至今,普京是否达成了这个唯一的战略目标?显然没有。

俄乌冲突,已经进入第三年,局势早已超出所有人的预期。

21世纪最大地缘政治灾难逐渐演变成了一个无法收场的双输局面。

乌克兰,经过长时间的战斗,领土支离破碎,经济萎缩近30%,超过500万难民逃离家园,民众陷入水深火热的境地。

尽管乌克兰依赖西方援助勉强维持战斗力,战场上的伤亡却令人震惊。

乌军近50万人死亡,伤亡人数或已达到200万。

更让人无奈的是,尽管依赖西方资源,乌克兰的力量在兵员上已经严重枯竭,难以支撑长时间的战斗。

另一方面,俄罗斯的境遇也未见好转。

虽然它成功控制了乌东四州,但付出的代价同样惨重。

俄罗斯的军队伤亡数目庞大,且主力装备损失惨重,无法有效恢复。

与此同时,俄罗斯的经济也因为国际制裁遭受重创,经济萎缩,其军工业的产能已无法支撑这场持久战的需求。

双方都在这场战争中付出了巨大的代价。

最令人讽刺的,莫过于美国作为这场冲突的“幕后推手”。

美国通过向乌克兰提供的军事援助,在削弱俄罗斯的同时,自己也在消耗大量战略资源。

美国的战略焦点不再能完全集中于对抗中国,反而不得不分散精力去应对一场消耗战。

这无疑是对其全球影响力的一次严重打击。

随着冲突的持续,现代战争的复杂性与不可控性愈加明显。

俄罗斯曾寄望于“闪电战”,却因为情报失误与战略目标混乱,陷入了不可自拔的泥潭。

2022年4月,俄联邦安全局150名特工被捕的事件,揭露了俄罗斯情报系统的严重漏洞,误导普京做出错误判断,导致了针对基辅的“突袭计划”。

这种决策层与战场现实脱节的现象,直接导致了俄军初期攻势屡屡受挫。

这场战争不仅仅是两国之间的对决,它的“溢出效应”正在加剧全球秩序的动荡。

欧洲同样也是这场冲突的输家。

能源危机导致工业资本大规模流失至北美,法德曾倡导的“战略自主”被彻底击碎,欧洲社会因反战情绪与右翼崛起而分裂。

美国虽然短期内有所获益,但其过度消耗的战略资源,已经使其国际信用大幅缩水。特朗普政府在与俄罗斯的秘密谈判中,提出通过稀土换取乌克兰的债务偿还,甚至暗示可以接受领土割让。

这无疑暴露了美国“盟友即耗材”的霸权逻辑,彰显出“强权即真理”的丛林法则。

这一切的结果是,中小国家的外交政策开始迅速转变。

菲律宾、沙特、印度等国家纷纷调整对华策略,试图在美中博弈中找到新的平衡点。

俄罗斯历史教训的重演

俄罗斯在俄乌冲突中的困境,并非偶然,而是长期战略误判与决策短视的结果,背后隐藏着深刻的历史教训。

俄罗斯始终对西方“幻想中的妥协”缺乏警惕。

从赫鲁晓夫到普京,俄罗斯的领导层一再误判美国的战略意图。

1959年赫鲁晓夫访问美国,大肆宣扬所谓的“戴维营精神”,幻想与美国共同主导世界,结果却被紧随其后的U-2侦察机事件彻底打破了幻想。

而普京在冲突初期也一度怀有与西方和解的幻想,未能对北约对乌克兰的军援作出果断反应,导致了战事的拖延。

特朗普最近提出用乌克兰领土交换停火,俄罗斯也表现出妥协的迹象。

另外一个层面上看,俄罗斯的军事目标模糊并且也与自身能力脱节。

俄军一方面宣称要实现乌克兰“去军事化”和“去纳粹化”,但却未能明确具体的标准和阶段性目标。

在作战初期,俄罗斯兵力分散,想要强攻基辅、哈尔科夫、赫尔松等多个战线,导致兵力不足、后勤不济。

俄罗斯既想推翻政权,又希望占领领土,结果反而陷入了“多线作战”的困境,暴露了其现代化军事转型的滞后,主力装备仍然依赖过时的苏联遗产。

而且俄罗斯在应对“混合战争”时的战略失策。

俄罗斯低估了西方发动认知战与经济战的威力。

北约通过社交媒体塑造“乌克兰英雄”的形象,成功煽动了全球的反俄情绪,SWIFT系统的制裁使俄罗斯失去了大部分的跨境支付能力,导致卢布一度暴跌。

但最致命的错误在于,俄罗斯未能在战前建立起可靠的“向东转”经济体系。

能源出口过度依赖欧洲市场,直到北溪管道遭到破坏后,俄罗斯才匆忙扩大对中国的能源合作。

然而被动的调整难以弥补失去的市场,让俄罗斯损失了非常大的潜在收入。

给中国的战略启示

俄乌冲突折射出大国博弈的冷酷现实和复杂局面。

对中国而言是一次深刻的战略启示。

我们应当从中提取出三大核心教训,为未来的全球博弈做好准备。

第一点在于战略目标的清晰性与可执行性至关重要。

俄乌冲突的长期化暴露出一个显而易见的问题——俄罗斯的军事目标过于模糊,导致在执行过程中无法集中力量攻克关键目标。

中国若面临台海局势升级,必须避免类似的错误。

历史已经证明,速战速决才是统一行动的关键。

回望1962年的中印边境战争,中国有着明确的战略目标。

即有限目标、精准打击、快速撤军,确保了战事迅速结束并为接下来的几十年奠定了战略优势。

因此,当前中国在台海的行动必须明确“以最小代价实现完全统一”的核心目标,避免在城市巷战中陷入长期消耗。

精确打击台军指挥系统,迅速瘫痪其战力,才能确保迅速解决冲突,避免拖泥带水。

第二点,构建“不可制裁”的经济与科技体系,是避免陷入困境的关键。

俄罗斯在战争中深陷西方制裁的泥潭,芯片、精密机床等关键技术领域的依赖让其军工业步履维艰。

中国则必须加速“国产替代2.0”,从半导体到能源领域,全面提升自主创新能力。

在半导体领域,华为突破7纳米工艺的进展,正是“非对称创新”的典范。

在能源方面,绿电制氢与可控核聚变技术的研究,意味着中国有潜力在未来降低对化石能源的依赖。

同时,通过“一带一路”战略,与中东、东南亚等资源丰富地区的合作,逐步构建去中心化的供应链网络,确保在全球变动中的物资供应链畅通无阻。

最后,认知战与联盟管理的双重升级,已经成为现代战争中不可忽视的战场。

西方在俄乌冲突中的“舆论武器化”策略,充分展示了信息战的强大威力。

中国必须建立起全域舆情监测与反制体系,防止外部势力通过网络和社交媒体煽动社会分裂,影响国内稳定。

在国际盟友关系的管理上,中国应从俄罗斯的经验中汲取教训。

虽然中俄合作至关重要,但避免过度依赖单一国家,尤其是在战略上不应过于绑定。

菲律宾重启对华油气合作、沙特加入金砖机制等举动,都说明了“多支点外交”的优势,这种灵活的外交策略能够在复杂的全球变局中,更好地保障国家利益。

俄罗斯的困境,是由于其未能构建超越单纯霸权对抗的长期发展模式。

对于中国而言,真正的战略智慧并不在于盲目复制“美式霸权”的强硬方式,或者效仿“俄式强制”的压迫路径,而是在于培育一种新型的文明韧性。

我们通过科技自立,突破西方封锁的“卡脖子”瓶颈;通过“全球文明倡议”去消解阵营对抗的零和博弈;通过构建“人类命运共同体”来重塑一个公平合理的国际秩序。

当美国依旧沉浸在全球权力分赃的漩涡中,欧洲在幻灭和反思中徘徊,俄罗斯则在战火余烬中咬牙疗伤,中国却以一种超然的姿态站在风暴的边缘,冷静地积蓄着自己的力量。

这种战略定力,不仅仅是对毛主席“丢掉幻想、准备斗争”思想的继承,更是对新时代“不惹事,不怕事”的战略哲学的践行。

在复杂多变的国际局势中,中国展现出的是一种应对突发事件时的从容与耐性。

参考资料:英媒:普京严惩联邦安全局,处理150名特工,第5局局长是通敌内鬼

排头观察