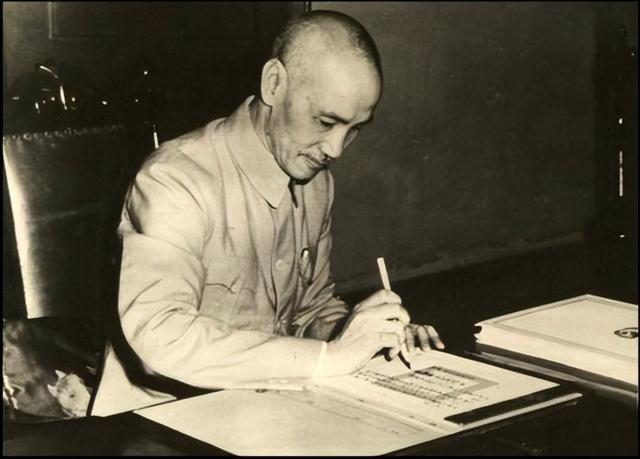

国民党第十二兵团主帅黄维,书生气甚浓。

他早年随蒋东征西讨,抗日时,罗店战役血战,英勇异常。

内战爆发后,义无反顾,统兵四处征战,蒋介石指哪打哪,忠心耿耿,深得宠信。

1948年12月15日,44岁黄维在双堆集突围失利被俘,开始了27年的囚徒生涯。

1975年3月,71岁时,作为最后一批战犯被特赦。

经历27年改造,黄维仍对国民党高层两人,言辞不苟半句。

他真如外界传言般没有被改造好吗?

一生不骂两个人

1948年12月,时任国军第十二兵团司令的黄维在战场上被俘,沦为囚徒。

这一囚禁生涯,长达27年,直到1975年12月,才作为最后一批战犯被特赦出狱。

此期间,黄维心境如何,遭遇何种波折,世人无从知晓。

但有一点,即便在漫长的囚禁岁月中,黄维始终未曾对蒋介石口出大批。

他在一次谈话中,语气平静,却透露出难以言喻的忠诚:“国民党内确有许多坏人,但有两人我绝不骂,一是蒋介石,二是陈诚。”

即使是在晚年,谈及陈诚时,黄维仍旧肃然起敬。

蒋介石,无疑是黄维一生的知遇恩人,而陈诚,则是他步步高升的幕后推手。

蒋介石的提拔,给了黄维通向更高位置的钥匙,但若非陈诚的举荐,黄维的军旅生涯未必能如此顺利。

黄维与蒋介石的关系,早在1938年便有所契机。

蒋介石于南京亲自召见黄维,两人话别时,蒋取出一张自己亲笔签名的照片,背面写下“培我将军留念”。

这份“培我”之意,黄维深感其为蒋介石对自己培养之意,遂改名为“培我”。

蒋字何意,是否笔误,历来无从得知,但从此,黄维便以此名自号。

黄维的忠诚,几乎无可挑剔。

尽管蒋介石铁心反共,而黄维的入党之路,却有着与共产党人不解之缘。

黄维本为黄埔军校的教师,但未能在教学上大展拳脚。

辞职后赴上海谋生,巧遇同乡方志敏。

时逢黄埔军校于沪秘招学员,然而入学之条件,必须通过国民党员推荐。

中共党员赵醒生与方志敏旧识,遂为黄维提供了推荐,最终使他得以入学。

黄维的军事天赋,远胜于教书之道。

黄维参与了两次东征,北伐时已晋升为营长。

就在此时,他迎来了自己命运中的贵人——陈诚。

陈诚与黄维有许多相似之处。

初时,两人都曾因身材矮小受尽冷眼,而后都在战场上凭借英勇表现崭露头角。

陈诚看中黄维的勇猛和潜力,遂将其提拔为第18军第31旅旅长,时年仅27岁。

此时的黄维,正迈向人生巅峰。

黄维性格可谓一字“儒”。

此儒,不单单指其温文尔雅、言辞谨慎,更多的是其严谨的君子之风,光明磊落,公正待人。

但是儒者有儒者的局限,黄维身上也不乏书生气,墨守成规,过于理想化,像是过于呆板的书呆子。

这份书生气,黄维与陈诚极为相似,甚至有时被视为陈诚的影子。

二人关系深厚,几乎到了同心协力的程度。

陈诚不仅是黄维的上司,更是他的伯乐。

在陈诚的提携下,黄维几乎年年升职,每步晋升皆有陈诚的深远影响。

国民党内部派系复杂,斗争激烈,而陈诚多次出手力保黄维,确保他在动荡的政局中稳步上升,最终成了国军中名副其实的“平步青云”人物。

1944年,国民党为扩充兵员,组建“青年军”。

表面上是扩军,实则是蒋介石—陈诚—蒋经国之间的权力布局。

黄维被任命为副总监,与蒋经国共事多年。

蒋经国,作为蒋氏家族的太子,虽未掌权已久,但其野心勃勃,欲借此扩大个人势力,极力拉拢黄维。

黄维被宠若惊,心中自是感激涕零。

“冥顽不化”的忠诚

黄维身为战犯,囚禁岁月中的表现可谓“冥顽不化”典型。

在抚顺和功德林战犯所时,黄维常常沉默不语,偶尔则言辞激烈,维护蒋介石的声誉。

他在囚禁中坚持不悔,拒绝任何形式的认罪书。

在学习会上,他坚决捍卫蒋介石,心中深信其忠诚无悔。

反观他的同僚——杜聿明,在狱中却专注于《论持久战》,甚至写下万余字的笔记,还请求将其寄给蒋介石。

黄维却置若罔闻,面带倨傲,坚定表示:“我无罪可悔。”

这使他与杜聿明的命运大相径庭。

1959年,杜聿明成为首批获特赦的战犯,而黄维则被额外关押了16年。

黄维对蒋介石的忠诚,源自其深厚的早年经历。

黄维出身贫寒,可以说是毫无背景。

年轻时,他考入县立第一高等小学,后因家境贫困进入鹅湖师范,凭借优异成绩顺利毕业,回乡担任小学教员。

虽然黄维在教育上有一定天赋,但其做事刻板,待人处事过于严谨,导致与乡绅产生矛盾,最终辞职离乡。

1924年,黄维考入黄埔军校一期,被编入第二队。

那年,他与同学们一同填写表格加入国民党。

黄埔军校的熏陶深深影响了他,特别是孙中山的三民主义,成了他心目中唯一的救国救民之道。

与此同时,蒋介石所倡导的儒家忠诚与将军风范,又与黄维的性格完美契合。

黄维开始崇敬起蒋介石英气勃发的形象。

黄维的军旅生涯也因此进入了快车道。

由于做事严谨、认真,他深得国民党元老陈立夫的青睐。

据说,陈立夫对黄维宠爱有加,甚至一度有意将女儿许配给他。

陈立夫不仅个人赏识黄维,还极力推荐其给蒋介石,蒋介石也因此给予黄维极大的重用。

1927年四一二政变后,黄维彻底死心塌地,跟随蒋介石,成为其忠实支持者。

黄维作为黄埔军校一期的出色学员,早年却因其书生气质显得对战争兴趣寥寥。

四十年代后,他更倾向于军事教育领域,逐渐告别了战场,投身教学。

1948年9月,蒋介石在内战风起云涌之际,任命黄维为新制军官学校校长,尽管黄维对于战争本身心有抵触,但在蒋介石巧妙运用“滴水之恩涌泉相报”的古训后,黄维再次被推向了风口浪尖。

黄维作为黄埔一期的嫡系子弟,在北伐战争中已是营长,并在栖霞山与孙传芳的战斗中表现英勇,这一切为他在蒋介石心中积累了深厚的信任与好感。

更重要的是,陈立夫的举荐让他顺利进入了蒋的视野,获得了更多的关注与提拔。

1928年秋,蒋介石在成立陆军第十一师时,钦点黄维为团长。

甚至之后黄维又被送往陆军大学深造。

此时,蒋介石的青睐已经毫不掩饰,多次单独训话,给予黄维极高的期待。

1933年,蒋介石决意借鉴德国的军事教育体系,他派黄维前往德国考察,黄维不负重托,广泛学习并撰写大量军事文章,回国后还通过国民党军事刊物发表,获得了蒋介石的高度赞赏。

1938年,蒋介石将国军五大主力之一的十八军交给了年仅34岁的黄维,而黄维从师长升任军长,短短几年内便实现了跨越式晋升。

黄维的严谨作风和与生俱来的军人气质,让他在部队中有着“严厉”的名声。

许多部下评价他“表情严肃,连走路都挺胸抬头,一副将军的模样”,而他对部下要求严格,对自己更是从不松懈。

黄维从不染指女色,也远离赌博和享乐,即便是留学归国后,身上也没有丝毫西方的浮躁。

他的生活简朴,个性刚强,行为端正,这样的黄维,正是蒋介石心中那个理想中的“德才兼备”的人才。

黄维对于军事教育的兴趣逐渐暴露,蒋介石一方面感激他为国军作出的贡献,另一方面也深知他的潜力。

于是,蒋介石毫不犹豫地将武汉陆军学校的校长一职交给了黄维,黄维的感激之情溢于言表。

对于黄维来说,这是对其能力的充分认可,也因此让他再度感受到蒋介石深厚的恩情。

也正因为如此,尽管他内心对于战争充满抵触,但无论是教育还是军务,蒋介石总是能巧妙地将他推到最需要他的位置。

并非“死不悔改”

1975年3月21日,时隔七年,黄维终于回到了阔别已久的北京。

那一天,沈阳出发的特快列车如期停靠在北京站,带来了第七批,也是最后一批特赦的战犯。

黄维是这一批特赦战犯中的第一位,作为代表,他撰写了一封感谢信,内容感情真挚,言辞恳切。

在3月23日的招待宴席上,他亲自宣读了这封信。

信件最终由叶剑英转交给毛主席,毛主席阅后批示,要求该信转发至全国各县团级以上干部手中。

特赦后的黄维投身于新的工作。

加入人民政协文史资料研究会后,他成为了该会的文史专员,积极参与文史的整理与研究。

黄维为人耿直,做事一丝不苟,正因如此,他在政协的工作中也表现得一以贯之的认真。

当他看到一篇文章错误地指责邓演达的死是陈诚告密所致时,黄维感到极为愤怒。

毫不犹豫地,他开始搜集资料,访问亲历者,用事实来反驳这一错误说法。

尽管这篇文章篇幅不长,但他为此付出了近半年的时间,不厌其烦地查找资料,走访众多证人,力求每一处细节都精准无误。

在个人生活方面,黄维始终秉持一贯的严谨与诚实。

曾有人向他提议,台湾方面愿意补发他27年在台湾期间未发的薪水,这无疑是一笔不小的数目。

但黄维却坚决拒绝了这个提议,他不愿成为任何一方的负担。

他说:“去台湾是为了两岸的和解,是为了见见老朋友,为和平统一尽一点微薄的力量。蒋某人对我有知遇之恩,陈诚对我恩重如山,共产党待我不薄,第三地,我是不会去的。”

他这番话语中透露出的情感,完全没有外界传言中所说的“死不悔改”之嫌。

黄维一生,既不回避与共产党的早期革命者方志敏的深厚友情,也未曾放弃与自己曾经信仰的国民党理想的联系。

1977年10月,黄维在国庆28周年的庆典观礼后南下参观。

旅程中的一站,便是南昌革命烈士纪念馆。

庄严肃穆的纪念馆内,他看到了一本烈士名册,玻璃柜中封存着那些英勇牺牲的烈士名字。

当他翻到第一页,竟看到几位熟悉的名字。

就在这份名册中,他再次见到了方志敏。

黄维顿时要求管理员将名册取出,翻阅一遍又一遍。

翻动名册时,他无言凝视,久久没有出声。

最后,他坚定地说:“我要去参拜方志敏烈士墓。”

方志敏烈士

那一天,黄维站在方志敏的墓碑前,久久伫立。

晚年的黄维,常常笔耕不辍,挥洒满纸的思绪。

那时的他始终惦记着两岸的统一问题。

他曾写道:“祈求祖国统一,是人同此心,心同此理。”

1989年初,台湾方面通过民间渠道邀请黄维访问。

得知消息后,黄维兴致勃勃,列出了要探访的黄埔同学和老友名单。

他计划亲自去祭扫蒋介石、何应钦、陈诚、顾祝同、周至柔、蒋经国等人墓地,还要向自己曾经的导师与亲近人物致敬:宋美龄、陈诚的夫人谭祥等。

在两岸关系逐渐开放的背景下,黄维始终没有放弃过自己对两岸和平统一的信念。

他曾对亲友们深情地说道:“趁着我身体尚能自理,精神尚未衰退,我一定要为祖国的统一,献出自己的一份微薄之力。若不能达成此目的,这将是我终身的遗憾。”

可惜,他满怀期待、充满希望,但最终他未能实现自己的愿望。

1989年,黄维在北京病逝,未能见证两岸统一。

黄维曾经历过血雨腥风的岁月,也曾为理想与信念挣扎。

但有一点是可以肯定的,他心中却始终未曾放弃过那份对家国、对和平的执着与信念。

参考资料:

黄维:悲欢与重生

黄慧南口述 周海滨整理

初期黄维很能打,中期去教书了,到解放战争末期,他的战法跟不上时代,为人又固执,输是理所当然。

好女不嫁二夫

会发表论文的军事家,打仗却不行,骗的蒋介石一愣一愣的。

忠仆不待二主!

小编,口气好大! 你算哪根葱啊?

那为什么还说黄维是个外行?

黄维其忠心可表[得瑟]