他是铁血军人,却又蕴含深厚学识。

美国记者称他为“军人学者”,绝非空穴来风。

他历经北伐、南昌起义、湘南暴动的腥风血雨。

红军时期,他率领红六军团西征,成为长征的先锋。

作为红军三大主力之一,抗战时期,他在八路军中攻坚克难,兵围日寇北平。

解放战争,他任华北军区副司令,四野第一参谋长,战略布局堪称无懈可击。

建国后,他位列上将,但很多人都认为他的战功足以升任大将。

为报家仇,弃笔从戎

1927年春夏,风云变幻。

蒋介石在上海,许克祥在长沙,汪精卫在武汉,三人先后掀起反革命政变,发动血腥的清洗行动。

就在这危机四伏的时刻,身为叶挺“铁军”战士的萧克,毫不犹豫地加入了中国共产党。

正是这个时候,党中央已在九江秘密召开会议,决定南昌起义。

七月末,萧克随部队抵达南昌。

31日下午,他接到命令:带领连以上的党员干部去侦察地形。

萧克心潮澎湃,按捺不住激动。

那晚,他和同伴们谁也没能入睡。

8月1日凌晨2点,随着一声震天的枪响,南昌起义的战斗正式拉开帷幕。

萧克曾是个胸怀书卷的青年。

他出生在书香之家,文人气质显而易见。

可是,命运却让他走上了一条与文学全然不同的路。

萧克的出发点并非政治理想,而是一腔为报家仇的愤懑。

他的大哥性格直率,敢作敢为,却也因其刚烈,得罪了当地的地主萧仁秋。

这终究给萧克的家带来了致命的灾难。

1923年春,萧仁秋陷害了萧克的大哥,将其交给了团防局,兄长当日即被杀害。

兄长死于非命,萧克心中满是愤恨。

那时,他并不觉得什么革命、什么理想,只有复仇的火焰在心中熊熊燃烧。

为报仇,萧克放弃了书本上的安逸,走向了兵书的世界。

秋天,他考入了嘉禾甲等师范简习所。

但他的目光早已不再局限于课堂上的教科书,而是转向了那些古今兵法。

萧克痴迷于那些一部部兵书,精心琢磨战术与战略。

那时的他,翻开《孙子兵法》,细细思考其中的每一章、每一句,仿佛自己已站在沙场之上,指挥千军万马。

那时的萧克未必能理解革命的概念。

随着他一步步走上革命道路,走到南昌起义的风暴中心,他才逐渐明白,自己的未来已不再属于过去的仇恨,而是成为了为国家和民族未来奋斗的战士。

1926年2月,萧克背起行囊,告别了家乡,踏上了前往广州的旅途,进入了中央军事委员会宪兵教练所第二期。

到了7月,他顺利毕业,并被分配到国民革命军总司令部宪兵团,担任中士班长,正式步入了“铁军”的行列。

次年3月,他辗转来到了11军24师。

那时,叶挺代任师长,而萧克则被任命为71团的政治指导员。

从此,他成了“铁军”的一员。

南昌起义后,萧克随部队转战广东,在揭阳汤坑和海陆丰地区,起义军面对的敌人远超己方。

敌军数倍于我,我军被伏击得惨重无比。

殊死奋战了数天之后,萧克所带的连队仅剩下20余人,最后还是被彻底打散。

生死之间,他不得不暂时撤回到湖南老家,回到故土组织起了基层支部,继续为革命培养力量。

1928年1月,萧克在宜章县担任游击队长,并参与了湘南暴动。

这一战,萧克的部队与湖南宜章的农民军在资兴东南的龙溪洞首次与毛主席的队伍会师。

那时的萧克,年纪轻轻,却已经在战火中锤炼出了一身硬功夫。

很快,他带领部队上了井冈山,正式编入了红军第四军。

此后,他历任连长、营长、营党代表、第一纵队参谋长等职,亲身参与了巩固井冈山革命根据地的艰苦斗争。

那段岁月,萧克见证了革命的艰辛,也亲历了朱毛会师的历史时刻,感受到了革命力量汇聚的磅礴气势。

军人学者,军中儒将

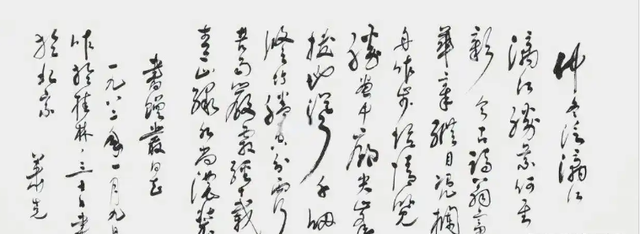

萧克曾工作的办公室里,有一排整齐的笔架,几支毛笔悬挂其中。

笔架并非仅是摆设,而是他生活的一部分,承载着萧克年轻时的一段不为人知的经历。

这位日后战功赫赫的革命将领,曾依赖一手好字,勉力度日。

1927年南昌起义后,萧克随部队南下,不幸遭遇敌军伏击,部队溃散。

萧克孤身一人流落广州,身无分文。

为了谋生,也为了寻找党组织的踪迹,萧克来到一位老先生的卖字摊前,暂时安顿下来。

在这里,他为老先生铺纸磨墨,偶尔有客人时,他也会挥毫泼墨,写上几幅颜体或隶书,一天挣几毛钱,勉强度日。

萧克用一笔一划,度过了那段艰难岁月,直到他再度踏上革命的征程。

尽管时光飞逝,岁月沧桑,萧克始终未曾忘记书法的精髓。

到了耄耋之年,他仍坚守着书法中“四正”的原则——心正、身正、纸正、笔正。

萧克出生在一个书香门第,祖上几代皆为读书人,家中藏书万卷。

尤其是三伯父,他的学问最为渊博,家里有着许多珍贵的典籍。

萧克最爱在三伯父家中翻阅书籍,聆听他吟诗作赋。

三伯父是一个充满爱国情怀、知识渊博的文人。

对于袁世凯的复辟,他充满了愤慨;对于软弱的民国政府,他则感到极度失望。

三伯父那股刚正不阿的气节与胸怀,深深地影响了萧克。

那种敢于直言、敢于担当的气魄,逐渐成为萧克性格的一部分,也塑造了他日后坚韧不拔的革命精神。

萧克的求学之路并不平坦,甚至可以说,充满了贫困与艰难。

家里已经贫困得连温饱都成问题,根本无力为他提供学费。

学校的校长了解情况后,深感同情,便提出了一个折中的办法:让萧克晚上在学校为蜡版印刷讲义,以此换取微薄的补助。

在那段日子里,萧克常常穿着一件旧蓝布长衫,面容憔悴,和那些衣着华丽的富家子弟站在一起,显得格外寒酸。

他并没有因此而气馁,反而凭借宋濂《送东阳马生叙》中的“贫非罪”理念,激励自己要努力读书,深知知识才是改变命运的唯一途径。

那时候,萧克几乎把所有的时间都用在了读书上。

星期天,他很少回家,晚上更是常常自学到深夜。

渐渐地,他养成了“手不释卷”的习惯,书本成了他最亲密的伙伴。

即便身处战火纷飞的年代,无论是在指挥间隙,还是在行军途中,萧克始终没有放弃阅读。

在那个年代,许多革命将领都是在军队中才开始接触文化教育的。

可以说,那个时代的“知识分子”并非像今天的标准那样具备高学历,甚至很多人只是初中或小学毕业。

作为一名既能打仗,又有深厚文化底蕴的将领,萧克可谓是一位名副其实的“儒将”。 “像周恩来、徐向前和毛主席一样,萧克是中国人所称的‘军人学者’的再世。”

1985年底,萧克从解放军军事学院院长的职位上退下来时,他写下了一首自嘲的诗:“既感事太多,尤叹时间少。虽老不知疲,愈老愈难了。”

对于这位历经战火的将军而言,尽管年事已高,身体渐渐衰弱,但内心对文学的热爱依旧未曾改变。

军事才能被低估

萧克的军事才能,历来被许多人低估。

直到他在红二、六军团会师后的表现,才真正让世人意识到这位指挥员的非凡能力。

会师后的红二、六军团,携手并肩,先后突破了无数艰险,甚至让敌人感到极度震惊。

两军紧密配合,在十万坪一战中,成功发起了一次精彩的伏击,攻占了永顺,打击了湘西军阀陈渠珍的势力,甚至围攻了湖南第二大城市——常德,彻底打破了敌人的防线。

当时,湘西的“湖南王”何键为求自保,向蒋介石发出了紧急电报,称“情势紧张,全湘震骇”。他甚至建议蒋介石,“欲靖川黔,先靖湘西;欲除朱毛,先除萧(克)贺(龙)”,直言要先除去萧克、贺龙。

为了打破这种局面,蒋介石迅速调动了大量兵力,组织了多达80个团的军阀部队,对湘鄂川黔根据地进行围剿。

萧克和贺龙并没有被吓倒。

他们指挥的红二、六军团在极为不利的情况下,以少胜多,打得敌人一个措手不及,屡屡取得战斗胜利。

1935年,红一、四方面军历经雪山草地,蒋介石终于将全部注意力集中到了红二、六军团这支孤军身上。

他调集了130个团以及大量地方保安队,总兵力足足达到了30万,目的只有一个——要彻底消灭川鄂湘黔的根据地。

然而,红二、六军团的指挥官们并没有因此而陷入困境,相反,他们冷静地作出了战略转移的决定。

1935年11月19日,红二、六军团正式开始了长征,成为中国革命史上最为壮丽的一页篇章。

萧克在回顾这段历史时,曾满怀自豪地总结道:“红二、六军团退出湘鄂川黔根据地,是主动、有计划地进行的,不是流寇式地单纯军事行动,更不是为了躲避敌人而消极逃跑。”

这次战略转移,正是红军汲取了中央红军和六军团的经验教训,采取了轻装前行的策略。

只有带上一两天的口粮,简化行李,以确保快速移动。

更为重要的是,萧克深知,只要能够赢得一场战斗,便能休整补充,从而不断壮大自己的力量。

一次次的胜利,让红军在敌人眼中逐渐变得难以捉摸。

不仅如此,为了迷惑敌人,红二、六军团的指挥官们还巧妙地采用了“声东击西”的策略,故意将运动方向指向东南,制造假象,从而把敌人引入了错误的判断。

最终,当红二、六军团抵达黔大毕地区时,队伍已经扩充了5000多人,红军人数从原先的1万多人增长到2万多,经历了漫长的6000多华里行军,队伍不仅没有出现削弱,反而人数增加了20%。

1936年2月,萧克指挥红六军团第17师进驻遵义西边的打鼓新场(今金沙县),展开游击战,成功地牵制了国民党主力的西进步伐。

当时,国民党第13师师长万耀煌率部追击,迅速占领了大定。

面对敌人迅速推进,萧克果断决策,带领红军返回大定,于19日成功占领将军山。

正当红17师刚刚驻扎将军山时,敌人已然蜂拥而至,七个连队的敌军主力正向毕节推进。

萧克没有丝毫犹豫,他立即命令部队进行包围,经过仅仅一个半小时的激烈战斗,敌军即被全歼。

战斗结束后,萧克登上将军山,俯视着这座横跨大定与毕节的山脉,立即意识到,若能控制住将军山,将为红军提供一个坚固的防线,并可依此构建以毕节为核心的游击根据地的东面屏障。

于是,他果断决定修筑工事,做好随时进行伏击的准备。

几天后,敌军的两支主力纵队分别从将军山北侧和正面展开进攻。

郝梦龄的纵队调动了两个师、十个团,而万耀煌的纵队则投入了一个师、六个团的兵力,企图将红军包围并一举摧毁。

敌军的轻重机枪疯狂扫射,红军阵地被猛烈攻击。

萧克早有准备,他命令部队隐蔽在工事内,耐心等待敌人的逼近。

敌军的猛烈攻势未能压倒红军,他们误以为红军即将溃退,便开始放松警惕,指挥部队进行近距离攻击。

就在敌人逼近阵地的关键时刻,萧克沉稳一声令下,前沿的指战员迅速甩出手榴弹,随即发起猛烈反冲锋。敌军猝不及防,顿时被打得节节败退。

红军趁机反击,将敌军完全压制,敌军主力被彻底打散。

此役后,红军追击至敌军主力区域,缴获了100余支步枪,万余发子弹,极大打击了敌人士气。

将军山一战,萧克率领红六军团第17师坚守七昼夜,成功抵挡了敌军多次进攻,为红军的战略转移争取了宝贵的时间。

红军的伤病员和后方机关也得到了近20天的休整。

随着时间的推移,萧克的军事才能逐渐得到了广泛认可。

建国后,萧克担任了国防部副部长、军事学院院长等重要职务。

萧克虽身为上将,但仍有许多人认为他至少应该晋升为大将。

萧克一生育有三子,但遗憾的是,除了小儿子萧新华外,其他两个孩子都未能度过战火中的岁月,早早在战争中失去了生命。

小儿子萧新华虽然历经了这些巨大的家庭创痛,但却继承了父亲的血性与责任感,从小便立志为国家贡献力量。

1983年,萧新华调入中国人民武装警察部队工作,并最终晋升为武警少将。