1951年1月27日,23万敌军,在飞机、坦克、大炮的狂轰滥炸下,全线反扑。

志愿军兵力未补充,粮弹短缺,极度疲惫,却不得不死守汉江南岸。

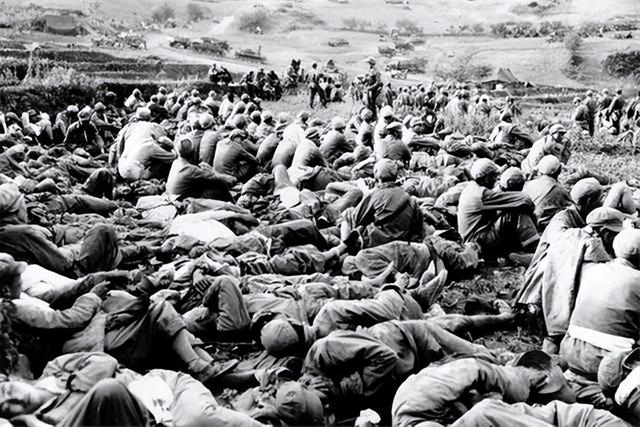

这是每一寸土地都被鲜血浸透的拉锯战。

汉江南岸,枪声、炮火、呐喊交织成地狱交响。

战士的嘴唇干裂,耳朵被震聋,双眼血红。他们咽下一口炒面,再吞一口雪,硬撑着继续战斗。

李奇微接任后,疯狂围剿,20万志愿军几近绝境。

彭总被迫亮出最后一招,结局惨烈而悲壮。

汉江南岸阻击战

汉江南岸,血与火交织的战场,与斯大林格勒颇为相似。

但不同的是,志愿军手中只有步枪、机枪、手榴弹,而对手则是美军的飞机、坦克和重炮。

1950年10月,中国人民志愿军跨过鸭绿江,仅用三个月,三次大捷,将联合国军从鸭绿江边一路逼退至三七线附近,彻底粉碎“圣诞攻势”,收复汉城。

辉煌胜利的背后,是惨烈的代价。

高强度作战加上严寒天气,部队减员严重,补给匮乏,战士饥寒交迫,疲惫至极。

志愿军急需休整,否则将难以支撑春季攻势。

于是,总部决定,主力北撤汉城、横城一线,留下少量部队监视敌军,以待再战。

联合国军在连遭重创后,士气低落,混乱不堪,汉城易手更让美军顽固派陷入恐慌。为了扭转战局,美国一方面操纵联合国大会提出所谓的“立即停火”方案,试图用谈判拖延时间,另一方面迅速扩军备战,从本土、欧洲、日本抽调老兵补充在朝部队,全力准备反扑。

就在此时,李奇微上任。

这位看似普通的美军将领,上来就痛下狠手,雷霆整顿部队。

他精简指挥体系,大规模更换指挥官,短短数周内撤换五名师长,强化坦克、野战炮火支援,优化后勤补给体系,补充大量老兵。

他的策略是用更强的火力、更严密的组织、更充足的兵力,正面对抗志愿军。

事实证明,他的调整确实奏效。

志愿军在汉江一线的阻击战,成了他们最艰难的考验之一。

1951年1月15日,"联合国军"在水原至利川一线发动试探性进攻,采用所谓的“磁性战术”——始终贴近志愿军,持续施压,以消耗战削弱其战斗力。

很快,他们察觉到中朝人民军第一线兵力不足,补给困难,便迅速调整部署,准备大规模反攻,企图夺回汉城,迫使志愿军退至“三八线”以北。

1月25日,李奇微下令发动全面进攻。

美军第八集团军调集第一、第九、第十军,加上南朝鲜军第一、第三军团,共16个师,3个旅,1个空降团,以及大量航空兵、炮兵、坦克部队,总兵力高达23万。

从西至东,全面出击,西线主攻汉城,东线策应配合,稳扎稳打,步步紧逼。

不同于此前只沿公路推进的冒进战术,这一次,美军采取齐头并进、彼此策应的方式,专门针对志愿军的穿插战法,步步为营,谨慎推进。

战火一触即发。

汉江北岸,志愿军主力刚刚进入休整状态,便迎来了美军的雷霆反扑。

这一击来的太快、太猛,超出了所有人的预料。

面对敌军潮水般的攻势,志愿军一时难以调整,全线吃紧。

此时,志愿军正处于最艰难的阶段。

兵力尚未补充,物资短缺依旧严峻。

作为后续补充的第十九兵团还在国内换装,第三兵团仍在进军途中,第九兵团则因第二次战役伤亡惨重,正在元山、咸兴一带休整。

第一线可作战兵力仅有28万,与装备精良、火力强大的“联合国军”相比,处境极为不利。

战局骤然紧张,汉江防线,生死一线。

西顶东放,步步为营

战局步入最关键阶段。

面对装备精良、兵力强盛的美军,彭德怀深知,志愿军当前伤亡严重,补给紧张,部队急需休整,而敌军却依仗优势兵力企图迅速推进,占领汉城,迫使中朝军队退至“三八线”以北。

他与朝鲜人民军高层协商后果断定下作战方针:稳定战局,争取时间,逐步打开突破口,做好长期作战准备,确保战场主动权。

当时,第一线志愿军共有6个军,总兵力21万余人;朝鲜人民军3个军团,兵力7万余人。

双方总兵力接近30万,但面对美军先进的空中支援、炮火压制和装甲突击,战场局势极为严峻。

志司最终制定了“西顶东放”战略——西线坚守不退,东线有序后撤,诱敌深入,再伺机反击。

西顶:西线防御由志愿军副司令员韩先楚统领,调集第三十八军、第五十军以及朝鲜人民军第一军团,共计10万余人,在金浦、仁川、野牧里至骊州一线构筑坚固防御,阻止美军主力向汉城推进。

朝鲜人民军第一军团部署在金浦、仁川港、永登浦、汉城周边,承担海岸防御和城市防守任务,确保汉城不被敌军轻易突破。

志愿军第五十军配属炮兵第二十六团2个营,在野牧里至庆安川以西构筑防线。

修理山、光教山、文衡山成为前沿屏障,博达里、内飞山、鹰峰、围士峰则形成纵深阵地,步步设防,阻挡敌军沿水原—汉城铁路推进。

与此同时,第三十八军作为西线机动力量,配属炮兵第二十七团2个连,主力集结于磨石隅里以南,随时准备增援。

第一一二师展开于利川以北、安庆川以东至南汉江之间,前沿阵地设在堂谷里、泰华、广岘、天德峰一带,而旺谷、新伐里、中悦美、南治岘则构成第二道防线,全力抵御敌军沿公路北上的攻势。

东放:支愿军副司令员邓华统领第三十九军、第四十军、第四十二军、第六十六军,迅速集结于龙头里、阳德院里、洪川及横城以北一带,伺机向原州、横城方向反击,威胁美军侧翼,削弱其攻势。

朝鲜人民军前线总指挥金雄中将率第二、第三、第五军团,在三巨里、大美洞、宝来洞以北四十五公里防御地带展开,构筑阻击阵地。

人民军不仅要掩护志愿军主力完成集结,还需伺机反攻。

按照计划,第三、第五军团将在志愿军左翼策应,向横城东南方向发动突击,以扰乱敌军阵线,创造战机。

但理想的战术布局和残酷的现实之间,隔着一道无法逾越的鸿沟。

东线主力部队此前仍在远离战场的地域休整,如今需要急行军百余公里,在极短时间内投入战斗。

他们疲惫未消,物资尚未补充,士兵甚至来不及调整状态,便要立刻投入恶战。

要在如此仓促的情况下强行推进,占领大田、安东川一线,无异于痴人说梦。

因此,“西顶东放”的部署,实则是迫不得已的战术选择。

志愿军真正的目的,不是发动全面反攻,而是通过阻击和局部运动防御,打乱敌军节奏,延缓其进攻,为下一步战略调整争取时间。

换句话说,这是一场以拖待变的战术,目标不是速胜,而是削弱敌军锐气,逼迫其攻势停滞。

为了掩护东线主力完成集结,西线战区的第五十军和第三十八军承担着极为艰巨的任务。

他们面对的,是美军精锐骑兵第一师、步兵第三师、第二十四师、第二十五师,以及英军第二十七旅、第二十九旅,还有土耳其步兵第一旅的联合猛攻。

敌军以密集炮火轰炸阵地,以坦克和机械化步兵推进,用空中优势不断施压。

而志愿军没有先进的装甲支援,没有强大的空中火力,靠的只是坑道、战壕、手中的步枪、刺刀,以及血与汗的坚守。

在敌人铺天盖地的火力之下,他们以血肉之躯硬抗钢铁洪流,以极限防御换取战略调整的时间。

最惨烈的防御战之一

联合国军对志愿军阵地展开了猛烈的攻势。

天上,密集的战机呼啸而过,倾泻炸弹,地面,大口径火炮连番轰炸,将防线化作一片焦土。

美军甚至狂妄放话:“三天之内,必夺回汉城。”

但汉城不是那么容易拿下的。

南进途中,修理山和泰华山成为他们必须啃下的硬骨头。

修理山,汉城南侧的战略高地,俯瞰着水原通往仁川、汉城的公路,是美军北进的必经要道。

谁控制了这里,谁就握住了进入汉城的咽喉。

泰华山,同样至关重要,东连利川,南接金良场里,西北直通京安里、汉城,扼守交通枢纽,意义重大。

美军步步紧逼,志愿军则坚决死守。

指战员们利用地形,构筑坚固工事,修建纵深堑壕,密布火力点,确保阵地层层设防。

他们采取分散配置战术,少量兵力坚守前沿,配备轻武器,以减少集中伤亡,并确保防线稳定。

面对美军的钢铁洪流,他们选择主动出击,精准射击,以少量兵力迟滞敌军推进,顽强守住阵地。

战斗极为惨烈。

美军发动“火海战术”,空中轰炸机成群掠过,投下成千上万吨高爆弹、凝固汽油弹,烈焰吞噬阵地。

地面,各类重炮昼夜不停,炮弹如雨倾泻,将整片高地炸得翻江倒海。

泥土被犁翻,岩石被烧红、炸裂成碎片,每座山头几乎被削去了一米的高度。

大火肆虐,空气中弥漫着灼热的焦糊气息。

志愿军战士隐蔽于山谷、岩缝之间,避开燃烧的烈焰,等待反击时机。

美军深信,在这样的火力覆盖下,没有任何生命能够存活。

他们自信满满地推进,可当他们靠近战壕时,意想不到的事发生了。

志愿军在地狱般的轰炸后重新站了起来,端起步枪,扛起机枪,从废墟中杀出。

战壕里,隐蔽的射击点喷吐着火舌,冷静而精准地击杀着冲锋的美军士兵。

战斗一天比一天激烈,炮火一轮接着一轮覆盖,炸弹在阵地上空此起彼落,硝烟滚滚,震耳欲聋。

志愿军在血与火中死守阵地,面对敌军的狂暴攻势,他们没有退路,只有战斗到底。

西线战况愈发严峻。

中朝军队连番激战,伤亡惨重,汉江南岸的防御阵地不断缩小。

而此时,汉江江面开始解冻,渡河作战的风险骤然增加。

为了避免陷入背水死战、遭受美军立体火力封锁的不利局面,2月7日,联合指挥部下令:朝鲜人民军第一军团和志愿军第五十军主力撤至汉江北岸,转入防御。

这使得汉江南岸仅剩志愿军第三十八军孤军坚守,独自承担整个西线的正面压力。

三十八军的任务极其艰巨。

他们位于西线敌军的结合部,是东线主力发起反击前必须守住的屏障。

如果三十八军阵地失守,不仅东线反击计划彻底泡汤,甚至整个战局都会陷入被动,重蹈朝鲜人民军八月失败的覆辙,后果不堪设想。

因此,他们只能背水一战,死守阵地,断绝敌军南北联系,为东线反击赢得时间。

联合国军深知三十八军的重要性,迅速调整兵力,集中火力,全力猛攻。

整整9倍于三十八军的兵力,几百倍的炮火,像潮水般涌向志愿军阵地,试图以绝对优势撕裂防线。

敌军虽然装备精良,却缺乏志愿军的血性和拼死一战的勇气。

单靠火力轰炸,仍然无法突破阵地。

愤怒的美军指挥官决定加码,坦克一辆接着一辆冲锋,炮兵集群密集轰炸,空军低空俯冲投弹,整个战场成为一片火海。

高地被夷平,战壕被炸塌,每一寸土地都被炮弹翻过数遍。

志愿军战士蜷缩在密密麻麻的弹坑中,在狂轰滥炸间隙寻找战机。

他们不仅要避开密集的炸弹、炮弹,还要时刻警惕凝固汽油弹的烈焰,一旦被沾上,几乎毫无生还希望。

在这生死存亡的关头,三十八军军长梁兴初的命令掷地有声:“无论多大的困难,阵地必须坚守!不管还剩多少人,必须拼到底!”

士兵们没有退缩,拼尽最后一颗子弹,端起最后一把刺刀,与敌人肉搏厮杀。

阵地被炸毁,他们就依托废墟继续战斗;工事塌陷,他们就在泥土中重新挖掘掩体。三十八军不是在等待救援,而是在用血肉拖住敌军。

他们不仅守,更要打,在最残酷的战斗中寻找破绽,趁敌军换防、补给之际,果断发动反击,逐步蚕食美军阵地。

天寒地冻,物资匮乏,阵地工事有限,但三十八军仍然坚守了整整20余天。

每一个山头、每一个阵地,都经过了反复争夺,每一寸土地,都浸透着志愿军的鲜血。

面对数倍于己的敌军,他们不仅顽强防御,还持续反击,让联合国军为每一次推进都付出惨痛代价。

这场血战,是志愿军战史上最艰苦、最惨烈的防御战之一。

最终,三十八军用鲜血和生命,硬生生拖住了美军的攻势,为东线大反攻赢得了宝贵的时间和空间。

参考资料:

《解放军进行曲:中国人民解放军军史 青少年图文版》

赵鲁杰主编