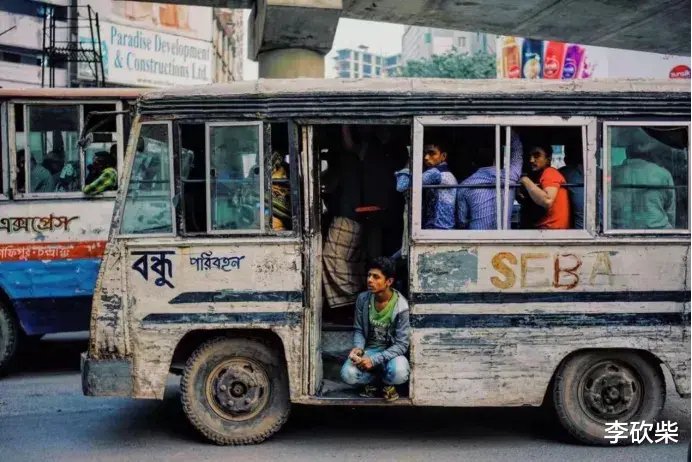

在孟加拉首都达卡的街头,公交车是一种神奇的存在。

它们的外壳布满凹陷和划痕,车漆剥落得像老树的年轮,排气管喷出的黑烟,仿佛在宣告自己经历过多少场交通混战。

这里的公交车司机似乎不需要驾照,只需要一颗随时准备按喇叭的心。

两辆车擦肩而过时,乘客们早已习惯车身“哐当”一声的亲密接触,甚至懒得抬头看一眼。

有人调侃:“在孟加拉,公交车是一车传三代,人走车还在。”

这些钢铁巨兽的日常,是达卡交通交响曲的基调,那些斑驳的公交车,被网友戏称为“战损风”。

它们与三轮车、摩托车、行人、羊群和流浪狗挤在同一条路上,喇叭声、咒骂声、动物叫声混杂成一片。

车窗里塞满探出半个身子的乘客,有人甚至从双层公交车的车顶翻到另一辆车上,动作熟练得像杂技演员。

一位中国旅行者记录过这样的画面:

他坐的三轮车被前后夹击,司机们下车用孟加拉语激烈争吵,却始终不动手:“仿佛吵架只是堵车时的必备娱乐项目”。

那么问题来了,孟加拉国的公共交通,一直都是这样吗?

人们不怕出现事故吗?

政府不管吗?

事故不可能没有,而且还不少。

2023年3月,一辆载着40多人的公交车因爆胎失控,冲破围栏坠入9米深的沟渠,19人当场死亡,尸体散落在泥泞中。

同年7月,另一辆公交车司机在驾驶时睡着,导致6人死亡、40人受伤。

据统计,孟加拉国每年有近万人死于交通事故,老旧车辆、缺乏维护的道路和疲劳驾驶的司机,共同编织成一张致命的大网。

夜幕降临时,达卡的交通瘫痪达到顶峰。公交车司机们依然在按喇叭,小贩趁机向堵车的乘客兜售芒果和炸豆饼。

孟加拉的空气也很差。

站在乌塔拉公交站一小时,你会看到200辆冒着黑烟的公交车呼啸而过:它们大多使用20年前的老旧柴油发动机。

政府并非无动于衷。

就拿环保来说,他们计划2025年前淘汰传统红砖,推广环保混凝土砖,但进展不到10%;号称要拆除500座砖窑,结果75%又偷偷复工。

一名环保官员无奈地说:“我们连控制垃圾焚烧都做不到。”

这种无力感,让他们在国家发展中显得束手无策。

就目前来看,这个国家能抓住的救命稻草,似乎只剩中国的投资。

孟加拉国的矛盾性,跟它的公交车一样令人困惑。

这个人口密度全球第一的国家(1.7亿人挤在14.7万平方公里的土地上),人均GDP仅2600美元,却常年保持6%以上的经济增长率。

制衣厂流水线上的年轻女工每月赚不到1000元人民币,但她们缝制的衣服占全球出口量的7%,仅次于中国。

首都达卡的五星级酒店里,沙发上的污渍和床单的霉斑与窗外拔地而起的摩天大楼形成刺眼对比:这里既有赤贫的挣扎,也有财富的野心。

最直观的“穷”来自街头。

达卡老城区的贫民窟里,竹竿和塑料布搭成的房屋挤在臭水沟旁,孩子们光着脚追着外国游客讨要零钱。

但转角可能就遇见一家挂着LED屏的手机店,穿着纱丽的妇女熟练地操作着最新款智能机。

这,就是真实的孟加拉国。

而生活在这里的“穷人们”,一直在用自己的方式,于穷困交加中挣扎。

一位香港企业家曾描述她在孟加拉建厂的经历:

最初选址的村庄遍地野竹林,十年后这里成了拥有4万人口的“飞达镇”,工人们用工资盖起砖房,甚至能请她喝一杯甜腻的奶茶。

这种韧性在灾难面前尤为明显。

每年雨季,恒河与布拉马普特拉河的洪水会淹没全国1/5的土地,但农民们早已学会在水退后抢种三季水稻。

这种生活方式,直到中国的“一带一路”抵达打卡时,终于有了转变。

2019年,当中国海军“和平方舟”号医院船为一名难产孕妇实施剖腹产手术时,父亲给女儿取名“沁”:Chin,孟加拉语意为“中国”,这个被写进两国友谊教科书的名字,诞生在手术室漏雨的屋顶下。

在达卡大学现代语言学院的教室里,银行职员们正跟着老师念“你好”。

对他们来说,汉语不是兴趣课,而是生存技能——会中文的孟加拉人月薪可达8000元人民币,是制衣工人的八倍。

这种热情背后,是“一带一路”倡议下中企的深度参与:帕德玛大桥让2000万人告别摆渡船,科巴风电项目点亮数十万户家庭,更别提那些从中国进口的三轮车零件和二手公交车。

香港“帽子大王”颜宝铃的故事堪称中国帮助孟加拉的缩影。

2013年,她将生产线从深圳搬到孟加拉,在一片荒地上建起9万平方米的工厂。

如今,这里每天生产20万顶帽子,养活了整个“飞达镇”。

工人们不知道的是,他们缝制的棒球帽可能正戴在某个纽约球迷头上,而工厂用的棉花可能来自新疆——全球化的链条在这里拧成一个结。

文化渗透更加微妙。

云南民族大学的孟加拉语专业学生花5年时间翻译了1600万字的《泰戈尔作品全集》,而达卡街头的书店里,《论语》孟加拉语版被摆在显眼位置。

而在飞达镇的工厂里,颜宝铃正筹划建设“飞达二镇”。

她相信这个国家还会诞生更多奇迹,就像当年从洪水里抢回水稻的农民,就像那个被中国军医救活、如今在浙江喊着“中国妈妈”的小女孩沁。

孟加拉国从不是童话里的国度。

它的公交车会散架,它的河水会泛滥,它的空气能让寿命缩短6.8年。

但当你看到年轻人挤在孔子学院背汉语单词,看到工人用第一笔工资给女儿买书包,看到中国工程师与孟加拉渔民一起在帕德玛河上测量桥墩,

你会明白,这个国家的生命力,正藏在每一道裂缝透出的微光里。

本文作者 | 老A责任编辑 | 蓝橙策划 | 蓝橙