在1912至1949年,中国正经历着一场前所未有的新旧交替大变革。

这时,一群满怀激情与理想的青年才俊,带着对知识的无限向往,和对国家的深深责任感,毅然决然地跨越大洋,前往日本、欧美等地求学深造。

他们不仅将西方的学术精华带回了祖国,还巧妙地将异国的文化瑰宝融入文字,为中国现代文学开创了一片崭新的天地。

朋友们,今天,就让我们一同走进这些海归文豪的传奇人生,看看他们是如何在东西方文化的交汇中,书写出那个时代的辉煌篇章。

东瀛求学

——从医学殿堂到文学殿堂的跨越

20世纪初,日本以其先进的教育体系,吸引了众多中国青年前往留学。

在这片充满变革的土地上,鲁迅、郭沫若、郁达夫等文学巨匠,完成了从医学救治身体到文学唤醒心灵的华丽转身。

※郭沫若,在日本九州帝国大学攻读医学,但他对文学的热爱却远远超过了医学。留学期间,他广泛涉猎泰戈尔、歌德等西方文学大师的著作,深受其影响,创作出了《女神》等充满激情与想象力的诗篇。

这些诗作犹如一颗颗璀璨的明珠,照亮了中国新诗的天空,郭沫若也因此被誉为“新诗界的泰斗”。

※郁达夫的留日生活则充满了孤独与迷茫。

他的小说《沉沦》以自传体的形式,真实而深刻地描绘了留日青年的内心挣扎与彷徨。这部作品以其独特的“自我暴露”风格,在中国现代文学史上留下了浓墨重彩的一笔。

※鲁迅,原名周樟寿,后改名周树人,于1902年踏上了东渡日本的求学之路。

起初,他在仙台医学专门学校研习医术,梦想着以医来救国救民。

但是,一次课堂上的幻灯片事件,却彻底改变了他的人生轨迹。

画面中,一群麻木不仁的中国人围观同胞被斩首,这一幕深深刺痛了鲁迅的心。他意识到,比起身体上的疾病,国民精神上的麻木才是最可怕的。

于是,他毅然决然地放弃了医学,转而投身文学,决心用笔作为武器,唤醒沉睡的国民。

他的《呐喊》《彷徨》等作品,犹如一声声振聋发聩的呐喊,唤醒了无数麻木的灵魂,成为中国现代文学的里程碑。

留学欧美

——从浪漫情怀到实验精神的探索

与留日作家不同,留学欧美的作家们更多地受到了西方浪漫主义、现实主义等思潮的熏陶。他们的作品不仅充满了个人情感的细腻表达,还深刻反映了社会的现实问题。

※徐志摩是留学欧美的杰出代表之一。

他先后在美国克拉克大学和英国剑桥大学深造,深受英国浪漫主义诗人雪莱、济慈等人的影响。

他的诗作《再别康桥》,用优美的语言和深情的意境,表达了对自由与美的无限向往,成为中国新诗的经典之作。

这首诗仿佛一幅流动的画卷,将剑桥的湖光山色与诗人的深情厚谊完美地融合在一起,令人陶醉其中。

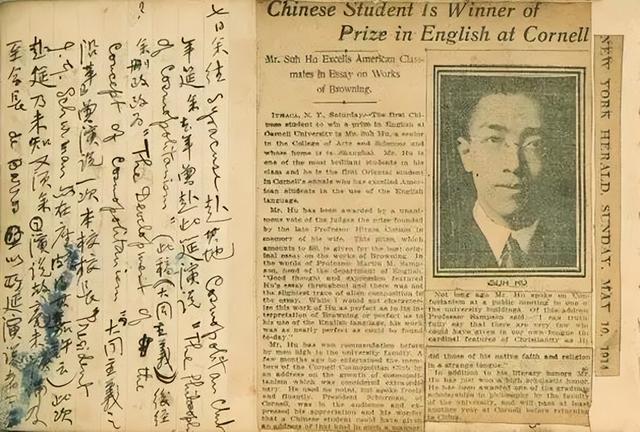

※胡适则是实验主义的忠实信徒。

他在美国康奈尔大学和哥伦比亚大学留学期间,师从著名哲学家杜威,提出了“大胆的假设,小心的求证”这一科学的研究方法。

回国后,他积极倡导白话文运动,推动了中国文学的现代化进程。胡适的文学和思想成就,犹如一座巍峨的丰碑,屹立在中国现代文学史上。

※林语堂的留学经历则更加丰富多彩。

他在哈佛大学攻读比较文学专业,后又前往德国莱比锡大学获得语言学博士学位。他的作品《京华烟云》,以幽默诙谐的笔触,描绘了中国社会的沧桑巨变和人物命运的悲欢离合。这部作品以其独特的文化视角和深刻的思考,成为了中西文化交融的典范之作。

巾帼不让须眉

——女性作家的海外绽放

民国时期,女性作家也开始走出国门,用笔书写自己的声音和故事。她们的留学经历不仅拓宽了她们的视野和见识,也为中国文学注入了新的生机与活力。

※冰心,即谢婉莹,是美国威尔斯利学院的留学生。

她的《小桔灯》《寄小读者》等作品,以细腻的笔触和温暖的情怀,描绘了留学生活中的点点滴滴和异国他乡的所见所闻。

这些作品以其独特的儿童视角和温馨的情感表达,深受广大小读者的喜爱和欢迎。

※杨绛则与丈夫钱钟书一同前往牛津大学留学深造。

她的翻译作品《堂吉诃德》,以其精准的语言和深刻的理解,赢得了广泛的赞誉和认可。这部作品不仅展现了她深厚的语言功底和翻译才华,也为中国翻译文学的发展做出了重要贡献。

结语

跨海追梦,笔下生花

民国时期的海归作家们,用他们的笔记录了一个时代的沧桑巨变。

他们的留学经历,不仅丰富了个人的阅历,更为中国文学注入了新的活力与灵感。

今天,当我们再次捧起他们的作品时,依然能够感受到那份跨越时空的激情与思考。

正如,徐志摩在《再别康桥》中所写的那样:“悄悄的我走了正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖不带走一片云彩。”

这些文学大师,虽然已经离我们远去,但他们的文字,却如同璀璨星辰,在历史的长河中熠熠生辉,激励着无数后来者继续前行。

如果,你也被这些文学大师的故事所打动,不妨翻开他们的作品细细品味那个时代的风云变幻。