困兽犹斗!

生死关头,挣扎、抵抗,是人的本能。

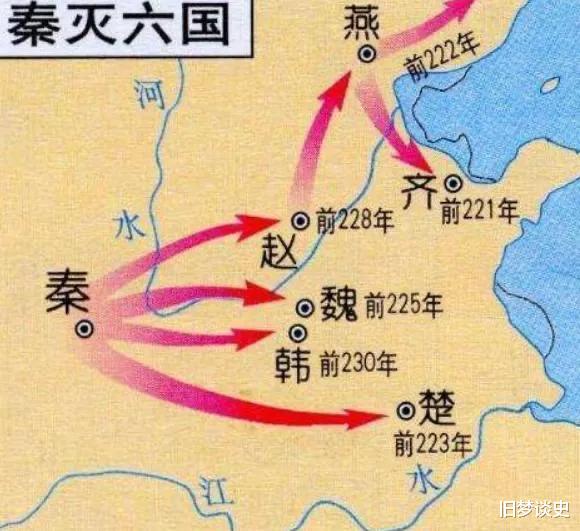

所以,秦灭六国时,各国无论如何过去昏聩,大多会使出全部力气做拼死一搏。

赵国,先是李牧连破秦军,最后李牧被杀后,赵军新帅虽无将略,但也是率军死战而亡!邯郸沦陷后,赵国大夫们又跑到代地拥立新王,继续抵抗,直至最后力尽而亡!

楚国,则先破李信二十万大军,逼得秦以王翦率领“空国之兵”六十万来攻才灭亡!而且,一句“楚虽三户,亡秦必楚”,更是楚国灭亡时决不甘心就此失败的留言!

燕国,先有荆轲刺秦的“孤勇者”,后燕国又联合赵国残余与秦血战!最后,燕国又退到辽东坚决抵抗,同样是坚持到力尽而亡!

魏国,抵抗稍微微弱一些。但是,他们也是坚守大梁,直到秦军以水淹大梁,才被迫投降,也算是坚持到了坚持不了的地步!

但是,韩国、齐国,却都是在几乎没有进行有力抵抗、挣扎的情况下,就乖乖投降了!

这是为什么呢?

韩国的最后时刻:拖延、认怂,以求“续命”最后时刻,韩国在干什么呢?

韩国,是七雄中最弱的一个,也是离秦最近的一个,更处“天下之枢”,是必争之地。

所以,韩国也很清楚:自己是六国总最危险的一个。

因此,到战国末年,韩国很早就开始了“求生”之路。

韩国求生之策的中心思想是:认怂,想方设法续命。

秦昭王去世时,各国都派将相大臣去参加葬礼,而韩王不但亲自赶去,还披麻戴孝,以讨好秦国。

随即,秦国开始了一系列“续命”之策。

1、“水工误国”之计,企图“弱秦存韩”,拖延时间

前241年,五国合纵攻秦,韩国趁机夺取了寿陵地带。

但是,旋即,合纵失败,韩国又被暴揍了一顿。

于是,韩国认识到不能“以力拒之”,遂开始了“谋略”。

合纵失败次年,韩国就派著名的水利专家郑国去了秦国,帮助秦国修水利。

韩国的意图是:郑国主持修水利,耗秦国的国力,这样秦国就没有余力灭韩了。

然而,或许是由于水利专家的专业素养,或许是由于秦国监督得当,几年后,郑国渠就修好了!

如此,秦国国力不但没有怎么被消耗,反而因为郑国渠的灌溉而更加强大了!

2、间谍之计:以韩非入秦,替韩国续命。

韩国利用秦王求贤若渴、仰慕韩非的心理,让韩非入秦。

韩非入秦后,主要任务是:利用秦王的信任,说服秦王先去攻赵、楚,以为韩国续命。

所以,韩非入秦后,以其辩才替秦王提出方略。

(1)、不可先灭韩。

韩国现在完全臣服于秦国,简直就与秦国的郡县没有两样了,你攻他干什么呢?

如果你去攻韩,韩国被迫与你为敌,诸侯合纵来救,那形势就不利了!

(2)、先灭了赵、楚,韩国自然就降了,打都不用打!

但是,韩非的说法,被他的同学李斯破解了。

李斯说:韩国并不是真心臣服!这样吧,我作为特使,去邀请韩王来秦觐见。如果韩王亲自来,那就说明他真心的,如果他只派大臣来,那就说明他并不是真心的!

秦王遂采纳了李斯的建议,让李斯去邀请韩王。就要看看:韩王,到底是自己来,还是派大臣来呢?

结果···韩王压根连李斯都不见···

这下好了,露馅了吧!

3、主动割地,企图续命。

当然,韩国来了一波小运气:赵国进攻燕国!

原本,秦国已经决定先灭韩了,但是,看到赵国攻燕,认为这是攻赵的好机会!

于是,秦国遂对赵国发起了进攻。

结果···虽然攻取了一些城池,但两次被李牧所败!

攻赵的事情要先缓缓了,还是先灭韩吧!

这时候,韩国又“聪明”地感知到了危险。

于是,韩国主动将南阳地献出,“伸手不打笑脸人”,这下可以先续一续命了吧!

然而,秦国接收了南阳地后,直接让内史腾从南阳地就地出发,灭韩!

韩国再次称臣,请求放自己一马。

这时候谁还接受你称臣呀!秦国不理,一举攻破韩都郑,擒韩王安,占领了整个韩国!

韩国就此灭亡!

韩国不抵抗之因秦灭韩的过程中,韩国自始至终都在认怂,把所有希望放在大秦:“高抬贵手”上!

怎么就没想过抵抗一下呢?

1、已经被战略包围,动弹不得。

这个时候的韩国,已经被战略包围了。

前256年,秦灭西周国;前249年,秦灭东周国;东西周两国的全部被秦国吞并。

前249年,秦国又攻占了韩国的成皋、荥阳二地!

随即,秦国将东、西周故地和成皋、荥阳连成,建三川郡!

成皋、荥阳的丢失,意味着整个韩国已经无险可守!

而三川郡、东郡的设置,也意味着秦国已经对郑国完成了三面包围!

无险可守,则韩不能抵抗秦;韩被包围,则意味着只有魏国可能救韩国了,其他的什么合纵什么的指望不上了!

韩国,靠武力和合纵求存的机会确实不大了!

2、韩国动员的难度很大。

姑且不说韩国国内的问题。

前面咱们提到:韩国“耳聪目明”,秦国每每有攻韩之志时,他都能提前知晓,主动认怂!

同样,秦国也不是聋子瞎子呀!

你韩国这个时候敢动员,敢备战,秦国冲过来简直不要太方便了!

3、沉迷于“术”的传统。

当然,韩国如果有坚决抵抗的意志,并不是连打一打的条件都没有!

然而,韩国这个诸侯,十分聪明,沉迷于“术”!

富国强兵的大略韩国没有,但取巧的术韩国可很擅长!

因此,韩国倾向于用“术”来对付秦国,通过“弱秦存韩”,或者挑动秦国先攻楚、赵来求苟延残喘!

在天下大势尚焦灼之时,“术”或许有左右逢源,夹缝中求生存的机会,但是···到了秦已有一统之志时,韩国那点伎俩,只是自取其辱罢了!

齐国的最后时刻韩国是第一个被灭的诸侯,而齐国则是最后一个被灭的诸侯。

齐国的最后时刻,在干什么呢?

1、事秦谨,与诸侯信,“严守中立”。

齐国已经“不问世事”很多年了。

当初,其他五国合纵抗秦,他不参与。

后来,在秦国连续攻灭五国时,齐也不参与。

齐国,已经把自己定义成一个“中立国”了!

2、最后一次抵抗的讨论。

随着秦国连续灭国,各国不愿降秦的贵族纷纷流亡到了齐国。

如此,靠着“移民输入”,齐国增加了大量人口、财富!

咱们还记得:当年,乐毅伐齐,连下72城,各城不愿降燕的人士纷纷躲到了即墨、莒。后来齐国以此反击,一举复国!

或许是对那段历史铭记于心,即墨大夫此时提出了一个“大略”:把在阿城、鄄城避难的百余家三晋贵族组织起来,组成“百万人”的大军,支持他们恢复三晋;把在临淄附近避难的楚国贵族组织起来,也搞“百万人”的大军,收复楚国;齐国再以“百万之众”,与三晋、楚一起攻秦,如此,“齐威可立,秦国可亡”!

不知道即墨大夫是不是能撒豆成兵,动不动就能折腾出好几个“百万人”的大军来···

显然,即墨大夫所谓“齐威可立,秦国可亡”的说法,自然是痴人说梦。

但是,将各国流亡齐国的贵族势力组织起来,确实可以大幅增强抗秦力量,这是毫无疑问的!

但是,齐王建拒绝了这个建议。

3、留下大漏洞的防御体系。

齐王建倒是安排了防御体系,他将大军集结于齐国西境。

不知道是不是“不问世事”太久了,他似乎不知道北边的燕国已经被灭了···

结果,秦军王贲以主力绕过西面防线,从燕国南部攻入齐国!

齐王建的防线,就这么“马奇诺”了。

4、民莫敢格,齐王降!

秦军攻入齐国后,直插临淄。

途中,“民莫敢格者”,齐地百姓也没有组织激烈抵抗,秦军一路顺畅。

为了加快统一进程,王贲许诺:齐王建如果投降,可以给予封地!

齐王建遂降!

齐国灭亡了!

顺便说一句,秦国后来确实给了齐王建“封地”,把他安置在共,不给吃的,齐王建最后饿死了···

齐国不抵抗之因1、大势已去。

秦灭五国,齐国“中立”;轮到秦攻齐的时候,大势已去!

统一战争打到这个时候,确实也到了“传檄而定”、“望风而降”的时候了!

齐国在大势已去前尚不敢战,到了这个时候,又怎么能战呢?

2、躺平太久,起不来了。

不要说放在战国时期,就是放眼整个历史长河,齐国的灭亡过程,都是很奇葩的。

整个过程中,齐国没有认真备战,也没有求和,甚至连逃跑都没有,可谓是“不战,不和,不走”,完全就是“躺着”迎接宿命。

后世许多书籍、纪录片的解释是:齐地富庶,民安逸,不乐战。

其实,这个走出了孙子、孙膑、司马穰苴的国度,这个不久后出现田横五百士的国度,既拥有战争的智慧,更不乏慷慨赴死的血性,怎么就“不乐战”了呢?

之所以“民莫敢格者”,绝不是齐民不敢战、不能战,只是统治者自我放弃罢了。

齐、秦,过去都是周天子的子民,齐秦之间也没有“杀人盈城”的仇恨,你老田家自己“躺平”,齐民又何必非要与秦人一决生死呢?

可以说,齐国的不战而降,是因为:自田单复国后,就陷入“躺平”模式,“躺平”太久,肌肉都萎缩了,起不来了!

齐国自己的军事家司马穰苴早就说过:国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危!

大约齐王只记住了前半句吧!

忘战之国,不亡何待?

六国的灭亡,各有原因。其中原因,也都值得吸取。

就韩、齐二国而言,我们要记住的是两点。

1、企图靠妥协、让步,来求强敌“高抬贵手”,从来就是愚蠢的幻想。

遗憾的是,古往今来,这样的想法一直都有,而且一直都有市场。

这种思想的结果只有一个:如韩国一般,最后主动割地,主动称臣,也不能稍微“续命”!

因为,敌人想要的最终结果往往只有一个:让你彻底消失!

2、无论经历了什么挫折,也不能躺平。

齐国在战国初期,是很活跃的诸侯。

经过乐毅伐齐之战的打击后,齐国虽然复国,但此后逐渐转入“躺平”模式。

其实,齐国如果不“躺平”,积极参与合纵,积极参与抗秦,虽然未必有重回巅峰的机会,但未必不能帮五国,也帮自己赢得更好的生存空间,总不至于这么轻易的亡国!

无论是要霸业之国,还是要做生存之国,皆不可“躺平”!

无论是要做“成功人士”,还是要“自在的普通人”,皆不可“躺平”!