庞涓与孙膑的斗法,可谓古代兵家经典,历来为后人津津乐道。

其中,孙膑“围魏救赵”、“围魏救韩”,用看起来”雷同“的方式连续击败庞涓,并最终迫使庞涓自刎。

庞涓,也是一代名将,为何会被孙膑用同一个方法击败两次,而越败越惨呢?

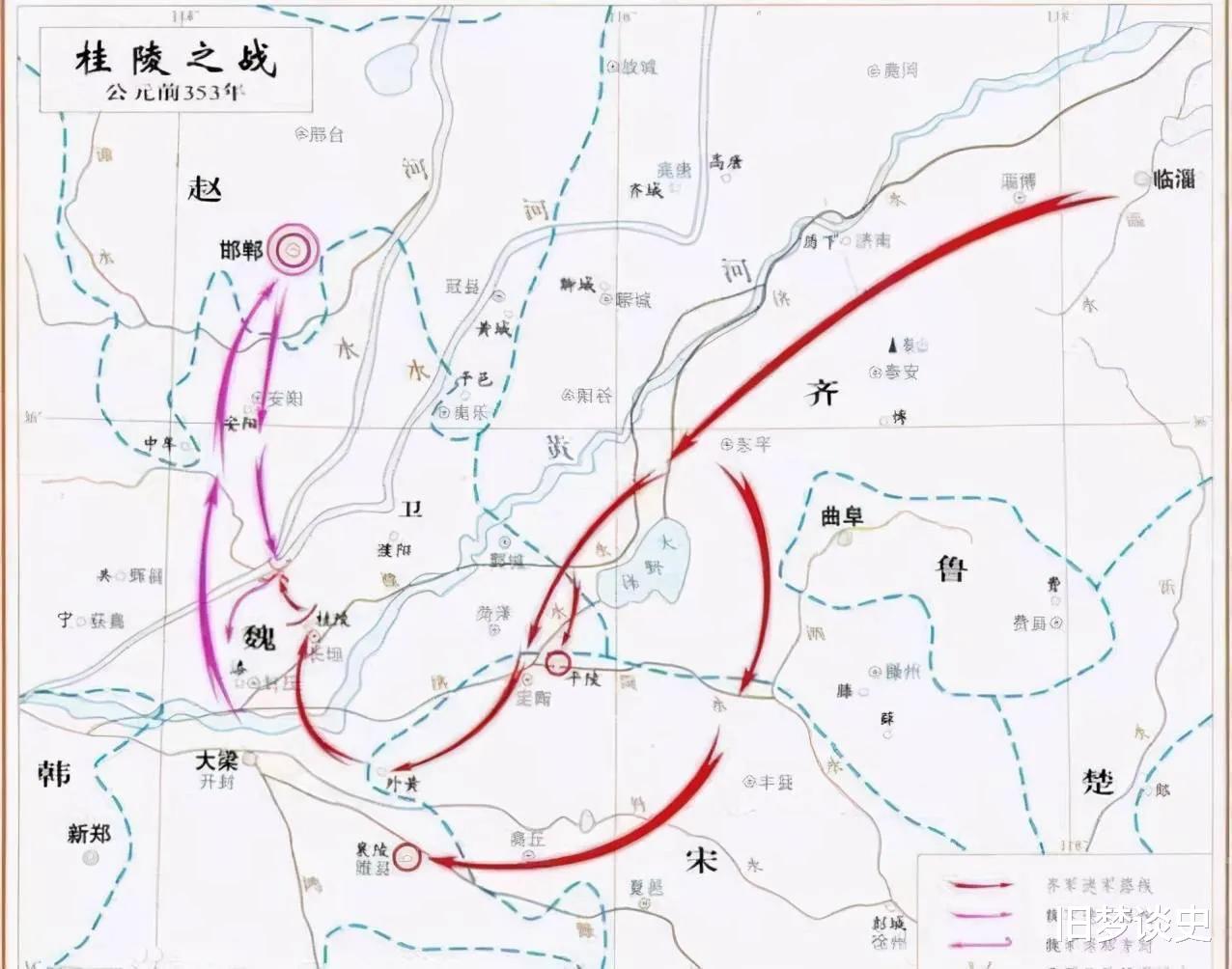

孙膑与庞涓初斗:桂陵之战

前354年,魏惠王派大将庞涓率兵8万,进攻赵国。

当时的赵国实力远不及魏国,不够人家打的,很快就退守邯郸,并向齐国求救。

于是,齐国开始了一连串的操作。

1、攻襄陵,只做声援。

齐国的第一步,是攻打魏国南部的襄陵。

这个意思是:向赵国表达齐国的介入,以鼓励赵国继续抵抗、消耗魏国;同时,又不给魏国过于强烈的刺激,避免魏国过早撤离赵国。

所以,齐国的意图,是鼓励你们魏赵接着相互伤害!同时,假意向魏国展示出齐国的无能为力,以麻痹魏国。

2、打平陵,继续示弱,麻痹魏国。

齐国的第二部,是孙膑的谋划。

赵国形势更加危急,为了鼓励赵国继续抵抗,齐国已经集结了8万大军在魏齐边境。

一方面是要集结大军,以做好随时进攻的准备,但另一方面,又要避免魏国在巨大压力下放弃攻赵。

这种情况下,齐国采用孙膑的建议,“示之不智事”,故意做“傻事”!

吾将示之不智事。——《孙膑兵法.擒庞涓》

在孙膑的建议下,齐国又让高唐、齐城两个都邑的兵马攻打魏国军事重镇平陵。

平陵是魏国重镇,难以攻拔,同时,从魏国的市丘出发又可以威胁齐军侧后。

因此,齐军没有攻下平陵,兵败。

如此,庞涓进一步判定:齐国不但实力不行,而且指挥官也不行!

这样,齐国也就在集结好大军的同时,成功麻痹了魏国,为后面的“围魏救赵”创造了条件。

3、急出大梁。

前353年十月,魏军在付出重大代价后,终于打下了邯郸!

孙膑认为:时机成熟了!

于是,齐军立刻以轻车锐卒,直逼大梁城郊,做出攻取大梁的姿态!

“直逼大梁”,就是“怒其气”;“轻车锐卒”,就是“示其寡”。

“示其寡”,就是延续示弱于敌,诱是魏军轻敌的一贯策略。

4、途中截击。

一则因为齐军已经威逼大梁,时间紧张;二则因为齐军轻车锐卒,兵力不多。

因此,庞涓不带辎重,日夜兼程赶回救大梁。

在桂陵时,魏军遭遇齐军主力。

魏军本已疲惫不堪,又是轻装兼程,给养不足,遂遭遇大败。

由此,桂陵之战,齐军取得首胜!

说了这么多,我们就会注意到:此战中,“围魏救赵”只是孙膑方略的一部分。在此之前,齐军已经对魏展开了两次大规模进攻,以此麻痹了魏军;同时,魏军在此战中,始终处于轻视齐军的心态中,无论战略、战术上皆盲目托大!

而在后来的马陵之战中,庞涓实际上已经比较注意吸取相关教训了。

不过,在此之前,我们得说一说:庞涓后来会再次倒在“围魏救赵”这个套路上,还有比单纯的军事指挥更重要的原因。

并不太疼的魏国桂陵之战,虽然齐军击败了魏军,但是,魏国其实并不疼。

首先,从庞涓攻赵的角度看,魏国攻占了邯郸,并且在战后仍然控制着邯郸。

同时,魏国很快又找回了场子。

第二年,魏、韩联军击败了围攻襄陵的齐、卫、宋三国联军。

最终,齐国不得不让楚国将军景差来向魏国求和。

所以,无论是攻赵还是击齐,都是以魏国的胜利结束的。

至于桂陵之战,实际上只是魏国在此轮胜利中的一个小插曲而已!

既然只是小插曲,既然最终还是以大魏国的胜利结束,那么,魏国就不怕你再来一次!

一句话:魏国还没有被打疼,不至于要从此缩手缩脚!

必须冒险的魏国同时,对魏国来说,如果他畏惧别人从后方袭击他,缩手缩脚,他就根本无法发展了!

魏国处四战之地,西有秦,南有楚,北有赵,东有齐,韩则在中间横亘着几乎把魏国的领土分为两半!

战国七雄,只有燕国“够不着”他!

所以,无论魏国向哪个方向用兵,都不可避免地要承受后方遇袭的危险。

而此时,魏国的这一不利变得更为明显了。

过去,魏国都城在安邑。

那时,尽管魏国也会受到多面威胁,但都城是安全的,敌人只能是“侵魏”,而不能“围魏”,魏国甚至可以置后方威胁于不顾,全力完成既定目标后再回过头来解决。

但魏惠王迁都到大梁后,大梁处四通八达、无险可守之地!

因此,后方的敌人可以直接威逼魏国的都城,一出手就是“围魏”,使魏国根本没有“缓一缓再处理”的余地!

所以,魏国再次遇到类似“围魏救赵”的危险,是不可避免的。

魏国能做的只有:吸取桂陵之战的教训,下一次应对“围魏救赵”时表现得更好一点!

马陵之战1:庞涓已经吸取教训,并有了反客为主之策前342年,庞涓率魏、赵两国军队攻韩。

韩国自然更抵挡不住,遂向齐求救。

齐国自然又是老一套:承诺要救韩,但并不马上出兵!

韩国奋力抵抗,五战五败,被迫再次向齐国紧急求援。

于是,前341年,齐国再次以田忌、孙膑率齐军出击!

这一次,庞涓吸取了上一次的教训!

当齐军进入魏境后,庞涓立即回撤,全师回援大梁!

可以说,庞涓这一次本是没有托大,而是迅速、谨慎地做出反应!

如此,如果齐军如上次一样,立即截击魏军,将陷入不利态势!

而且,魏军此时的计划是:“大胜并莒”。

这个计划,一则说明:魏国早已预料到了齐军又会来搞事,早有了准备!而且,也下定了以先打齐军再回头收拾韩国的决心?

是你齐国重演"围魏救赵"?不!是我魏国"钓鱼"!

而且,魏反手有了迫敌决战的办法。

莒,是齐国五都之一,但是,在齐长城以南,是齐国防线的薄弱环节(当然,如果是从北面进攻齐国的话,就像后来乐毅伐齐一样,那莒就是纵深之所了)。而莒又是临淄南方门户,魏军如果占领莒,就可以威胁临淄,从而在齐南境安着一个钉子,从战略上压制住齐国!

所以,莒,既是齐国的薄弱环节,又是其必救之地!

如果齐军一直避战,那么,魏军通过攻击莒,就能反客为主,反而把齐军主力给吸引过来,使魏军反而处于“先处战地”的有利态势。

庞涓或许在想:师弟,现在轮到师兄“攻其必救”了!师兄来教你怎么打仗!可以说,庞涓吸取了桂陵之战时的教训,反应迅速,而且有了掌握主动权的方案!

既然如此,庞涓为何还是败了呢?

马陵之战2:孙膑的行军路线,使魏军丧失主动权孙膑,似乎早已经料到了魏国的想法!

魏军杀回来后,齐军立刻回撤。

然而,齐军并没有沿来路返回齐境,而是沿着丹水(约在今陇海线),向齐国南境运动。

孙膑的这一动作,带来结果是:破坏了魏军攻莒“先处战地”的企图,迫使庞涓重新把重点转到对齐军的作战上!

如果齐军直接原路退回齐国,那么,魏军直扑莒,齐军再来救,来正合了庞涓“先处战地”的企图。

孙膑看穿了庞涓的企图,向南境撤退。

如此,魏军只有先集中精力于歼灭齐军!

由于齐军主力一直在魏境,他也拥有随时向魏国腹心进军,或者攻击魏军攻莒侧后的条件!

这样,魏军被迫重新开始立足于寻歼齐军!而且···要尽快消灭齐军!

马陵之战3:添兵减灶+巧妙行军,误导庞涓尽管如此,此时,如果魏军一直保持持重,那么,即便不能“大胜并莒”,也能全师而退!

所以,孙膑还要“多方以误之”,鼓励魏军犯错,从而创造出战机!

实际上,孙兵的误敌,从进入魏境的第一天就开始了!

彼三晋之兵,素悍勇而轻齐,齐号为怯。——《史记.孙子吴起列传》

早在出兵前,孙膑就决定利用魏军对齐军的轻视,创造出误敌、歼敌的条件。

因此,从入魏境的第一天起,孙膑就开始了“退兵减灶”之法。

齐军第一天有可供10万人使用的军灶;第二天,只剩下5万;第三天,只剩下3万···

这就造成了齐军怯懦,大量逃亡的假象。

这一情况,无疑坚定了魏军立刻歼敌的决心!

于是,魏军倍道兼程,“百里趣利”!

值得注意的是:此时的关键,不只是“添兵减灶”的奇谋,而是对行军节奏把握和对距离的判断!

单纯只是诱使魏军追击,毫无意义,因为现在敌人又不是坚守不出!人家本来就是来追击的!

既然如此,如果齐军行军节奏不当,就达不到效果

如果齐军行军速度太慢,那么,就会被魏军追上,并在并非预设的战场上决战!

如果齐军跑得太快,那么,人家就不追了,齐军同样达不到诱敌歼之的效果!

只有提前算好距离,安排好速度,并且准确预测对方指挥官的心理,才可能实现在“正确的时间,正确的地点”,进行决战!

我固知齐军怯,入吾地三日,士卒亡者过半矣。——《史记.孙子吴起列传》

在孙膑撤军的第三天,庞涓做出了加快节奏追击的企图!

随即,庞涓让步兵在后,自率轻车锐卒,日夜兼程,追击齐军!

之所以如此,其因有二。

1、大军行军,魏军追不上齐军。

都是大队行军,齐军不慢!何况,齐国人现在是在“跑路”,比兔子还快!

2、这个时候,以快速纵队追击,可以取胜!

当齐军还有10万、5万时,魏军的快速纵队即便追上了,也打不过!

而当齐军只有3万时,魏军的快速纵队追上后打得过!可以进行包抄、拦截、歼击!

如此,庞涓可以以单纯的快速纵队进行拦截、包抄,从而实现对齐军的歼灭!

马陵之战3:歼灭战庞涓算盘打得精,但比孙膑少算了两步。

1、孙膑是骗你的···齐军并不是只剩下3万!

2、这个时候你要兼程而来,就要到马陵山了吧!而且···是晚上到吧!

马陵山,山道狭窄、旁多阻隘!

正常情况下,经验丰富的庞涓,显然是很清楚不能一头扎进去的。

但是···现在,一则庞涓是率军急行追击,且认为孙膑军没有多少人,“纵有埋伏,我何惧哉”!二则,现在是晚上···看不清呀!

结果···万弩齐发,魏军大败,庞涓自杀!

歼灭了魏军“快速纵队”后,齐军迅速出击,猛攻在后方苦哈哈赶路的魏军步兵!

魏军步兵本就是在苦哈哈赶路,又没有失去了庞涓的指挥,突然遇到齐军猛烈攻击,自然溃不成军,被齐军一战而歼!

魏国霸业,就此告终!

魏国处四战之地,要对外发展,就不可避免要面临来自后方的威胁。

尤其是魏国迁都到大梁后,魏国的都城四通八达、无险可守,这一情况就更明显了!

要改善这一局面,唯有战略层面“伐谋、伐交”的成功。

可惜,魏文侯之后,魏惠王在“伐谋”、“伐交”上皆失策!

如此,魏国一而再,再而三遭到“围魏”的局面,也就不可避免了!

“常在河边走,哪有不湿鞋”?即便没有遇到孙膑,魏国在这样的形势下遭受沉重打击也是不可避免的!

所以,魏国被孙膑用类似的方法两次击败,也就毫不意外了!

当然,能用类似的方法,两次皆大败魏军,而且一次比一次对魏的打击更重,这也只有孙膑这种级别的军事家才能做到了!

两次“围魏救赵(韩)”,同一道菜,孙膑做出了不同的味道!

难怪即便是庞涓这样的名将也扛不住了!

说明鬼谷子的水平太差,除了教出水货庞涓之外,后来的苏秦张仪也没学到什么,下山后找不到工作,还得自己再自学恶补真才实学

阳谋,你来不来都完蛋。

弱者下棋靠算计吃子,认为自己的布局可以骗过别人。强者下棋靠将军吃子,让别人不得不入局!

可惜了当年吴子训练出的魏武卒未能荡平西秦[捂嘴巴]

孙膑乃竖子成名而已,后来齐国也呆不下去,在楚也就是一闲汉,三姓家奴前车之鉴,不被杀之已是万幸,很大可能是楚国间谍,在魏赵齐之间的拱火,楚得其利,又不得不防着这厮。

齐国上下一心,大魏王指挥庞涓

第一次围魏救赵是阳谋,不救不行。魏国当时是有一统天下的机会的,但是没抓住