1983年,张大千生命垂危,执意手写书画集第四册,亲自选取了12本,又亲自题词送给大陆的朋友们。

其中一本题词,张大千写得最久也最长,因为对方是他最重要的朋友,他明白这将是他们这一生最后一次对话,所以一定要慎重地写。

家人劝他休息一下,张大千拒绝说:“我要写,我的日子不多了,再不写就没机会了。”

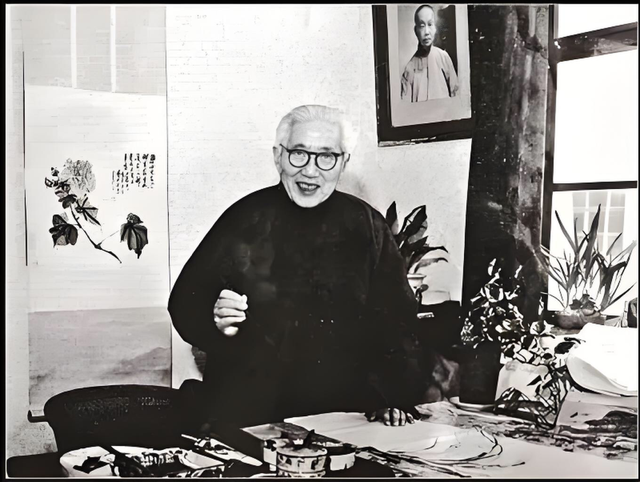

(王个簃与张大千合影)

而当朋友王个簃收到这份厚重的礼物时,连同一起到的,还有张大千去世的噩耗。

1897年,王个簃出生在江苏书香门第,祖父王月阶,没有考取秀才,但满腹学识,父亲王少阶,是个教书先生。

可惜,两人的父子情谊维持了不过5年,王个簃5岁时,父亲就不幸去世了。

父亲的早逝,在王个簃心里留下了不可磨灭的遗憾,直到他自己老了,都还在想假如父亲没有那么早没,自己的童年是不是就不会那么孤单了?

担心自己老了,忘记父亲长相,王个簃之后还请王一亭先生画了一幅《少阶先生遗像》,冯君木先生题跋,王个簃自己附了首诗:

孤独心事诉与谁,独抱楹联垂泣涕。

失去父亲的他,将满腔说不出口的心事,全部诉诸笔端。

王个簃喜欢画画,没钱学也没钱买画纸,他就偷偷趴窗台边偷看老师画,回家再苦练。

十四五岁时,王个簃还迷上了刻印,而学刻印,他也是同样招数如法炮制。

他自己回忆:“我常常一个人到茅家镇(海门)上的刻字店去看刻字师傅刻字。我被吸引住,产生了兴趣,自己也搞了把刀,篆刻不会写,就去查《康熙字典》上的字。这样刻来刻去,居然还给班上的同学刻章了。”

靠着亲戚接济,王个簃勉强读完了高中,毕业后去城北小学教书,偶然结识了当地知名的画家李苦李。

也就是他,彻底打通了王个簃的绘画之路,看过王个簃的画作,李苦李看得出这是个有天赋的孩子,便乐意指导他。

在李苦李的指点下,王个簃进步神速,都说交际的“六人定律”,只要通过六个人,你就能认识到任何你想认识的人。

王个簃不用六个人,他认识一个李苦李,就可以认识到陈师曾、金泽荣、陈峙西、刘子美、陈曙亭、诸宗元……

而诸宗元的出现,让王个簃的朋友圈层次又往上抬了一大步。

诸宗元觉得王个簃火候已到,是时候把他带去见见他们的“大老师”吴昌硕了。

见面那天,正好是缶翁八十大寿,早在之前,吴昌硕就已经看过王个簃四本印谱,还特意给他圈点批注。

在吴昌硕同意收他为徒后,王个簃整个人热血澎湃,回去就把工作辞了。

刚好吴昌硕的6岁孙子急缺一个家庭教师,在吴昌硕的高足刘玉庵的大力推荐下,王个簃顺利补了这个位,住进吴昌硕家里。

得知竟有如此天大的好事,王个簃高兴坏了,而且也倍加珍惜。

他回忆:

“晚上,我总在一两点以后睡。

不需要陪或是陪完了昌硕先生下楼来,我就抓紧时间刻印、画画、写诗或写字,早上早起读书或背古诗。

这样一来,我每天只睡四五个小时。

春秋交替,天天如此,累是极累的,但每天有所长进,心里总是很快活的。

我和昌硕先生的其他学生相比,算是得天独厚的……”

他不觉得累,只觉得自己比别人幸运,能近大师身边学习,即便如此,他还后悔自己不够努力,自谦道:“若是换了别人,定能学得更好。”

王个簃师从吴昌硕不久,一日诸乐三先生上门,见桌上放着王个簃的印谱,便随手翻了起来。

吴昌硕的儿子吴藏龛连忙打断了他,说:“最好不要看,王个簃还未入‘个’呢!”

他的意思是,王个簃还没学到最高境界,这时候就看他的作品,反而会影响他在诸乐三心中的印象。

吴昌硕教学,基本没有填鸭式教育,他希望自己只是个引路灯,照亮弟子们的前方,而弟子无须跟着他的路走,他们可以借着光去寻找其他的路。

同样师从吴昌硕的潘天寿,他既学吴昌硕,又不像吴昌硕,吴昌硕就曾夸过:“阿寿学我最像,跳开去又离我最远。”

所以,面对王个簃,吴昌硕也是重在点拨、启发。

有一次,吴昌硕画了一棵苍劲雄浑的松树,一旁的客人觉得好似太单调,建议添些树枝。

吴昌硕笑而不语,转头去问王个簃加不加,王个簃说“不加了,画面平衡感已经很强了,再加就画蛇添足了。”

有一回,王个簃寥寥几笔就勾出松树的形貌,吴昌硕赞赏有加,“这几笔松杆非常有气势”,接着灵感一到,拿起笔补完了这幅画。

吴昌硕教学不会一板一眼,私底下也很没有老师样,吴昌硕酷爱戏曲,整日拿着孙子的木刀木枪耍来耍去。

他还无肉不欢,特别爱吃肥肉,吃柿子时还会拉着王个簃,王个簃负责放哨把守,他负责吃,吃完回来,风趣向王个簃眨眼,表示偷袭成功。

1927年,吴昌硕与世长辞,终年84岁,王个簃作《哭缶师》长古哀悼,缅怀师恩。

经师易遇,人师难求,一个好的老师,可以影响几代甚至无数人。

吴昌硕不仅让王个簃画画水平突飞猛进,无形之中也影响了他往后的教学观。

1960年,拜师王个簃的方增先曾说:

“个簃师授课从不是正襟危坐,而是边画边讲解,边教我的。他反复强调,跟任何老师学画,切忌一味追求酷似,酷似了,就是迷失自己,是最大的失败。”

王个簃作画时的姿势,大开大合,一气呵成,很有吴昌硕的影子。

也跟吴昌硕一样,技巧、布局、用笔、用墨王个簃一概不说,“他觉得那样条框太多,学生反被束缚。”

这并非装腔作势,王个簃自己作画,也不刻意追求所谓的框架、线条。

王个簃潜心研究青藤、白阳、八大、石涛等明清大家的作品,取各家之长,用自己的天赋和阅历统驭画笔,突破前人的藩篱,以篆籀之笔入画,用笔浑厚刚健,笔势静蕴含蓄,潇洒遒劲,形成隽秀、清润的独特风格。

处处看得见吴昌硕等很多名家的影子,又处处看不见其他人的影子。

几十年老友的张大千曾给予高度评价:“荷芰兰梅,吾仰郑曼青、王个簃”。

沙孟海先生也曾说,“王个簃是吴昌硕衣钵传人。”

吴昌硕从不以老师自称,王个簃也是如此。

蒋瑾琦曾上门请教王个簃,“当个老看到我带来习作想请他指导时,他笑了笑,连连说,‘我们是同学,相互学习’。

个老对我的每张习作都很认真地看了一遍,并逐一指出存在的不足和改进方法,最后还用石鼓文给我题写了“学无止境”四字,鼓励我不要放弃,要好好地坚持学习。”

王个簃七十大寿,学生方增先打算现场作画相送。

当时方增先还未出名,可听说方增先是来祝寿的,王个簃梳妆打扮了一番,以示对学生的尊重。

方增先回忆:“得知我来的目的,他立马起身洗漱,不多时,他再次露面,头发梳理过了,看上去精神多了,而后选在敞亮的靠窗位置,牵过一把椅子坐定,让我画……”

一朝沐杏雨,一生念师恩,师恩如海,学生也定当涌泉相报。

只是王个簃没想到,当年自己给予的不过是在力所能及的范围内,可学生却把这份小情记了一辈子,甚至以死报恩……

特殊时期,王个簃被批斗被打骂,学生曹用平放心不下恩师。

即便自身难保,可还要冒险让读小学的女儿当探子,帮他去看望王个簃。

为保护恩师,他主动帮恩师写检查和思想汇报,他交代好友陈卫平,如果被发现他给恩师代笔,一定要咬死全是他的责任。

“我还年轻不怕疼,个老身子骨熬不住的……”

上海市牡丹画院副院长杭英也是王个簃的学生,那段时间,有心之人威逼利诱杭英揭发王个簃,26岁的杭英宁死不从。

拒绝同流合污的杭英随后被针对,不但被扣帽子,而且所收藏黄胄为他画的作品也被撕毁。

那幅画是黄胄去拜访唐云先生,唐云知道他仰慕黄胄已久,特意请他当场挥毫作的。

有人开玩笑问杭英,500万的作品被撕掉了,心疼吗?

杭英回答:“自己心疼的是没有留住唐云老师的美意和黄胄那三头艺术驴子,至于经济损失比起师恩算不了什么。”

后来,王个簃病重住院,杭英贴身守在身边,日夜照料恩师。

而他对王个簃如此死心塌地,只因为他母亲病重没钱治疗时,王个簃资助了他100块。

王个簃当时释放出去的善意,也并不是为了等日后的回报,他根本就想不了这么多,他的心太纯了,心里只有画、字、篆刻。

他患病期间,蒋瑾琦去看他,看见个老的病床边还放着每天练字的草稿,照顾他的阿姨劝他少写点,能活久点,个老左耳进右耳出。

个老跟他说:“要乘年轻时多读点书,打好扎实的基础,因为书法篆刻的根是学养,读书固然可以固本,可以养气,要把自己丰厚的学养熔冶到书画艺术中去,才会有高格调的艺术作品,才会山外见山,天外见天。”

1982年,有个学生在上海中国画院举办画展,时任副院长的王个簃写了“奋心前闯,全力进修”“勤修苦练”的横幅相赠。

并语重心长地对他说:“吴昌硕的艺术宝库,金石书画,内容非常丰富,学到老也学不完,我还在练功。”

当时,已经85岁的个老,把石鼓文又拿出来临了一遍,每天站着临一鼓,一站便是个把小时。

1988年,王个簃溘然长逝,享年91岁。

当生活阻挡了他学习的路,他就自己开路,贫穷、衰老、困难,都没有阻止他学习的脚步。

知不足而奋进,望山远而力行,王个簃真正做到了保持空杯心态,活到老学到老,学无止境。

少年有鸿鹄志,老马也能踏平川,年龄不是人生的终点,失去学习动力才是。

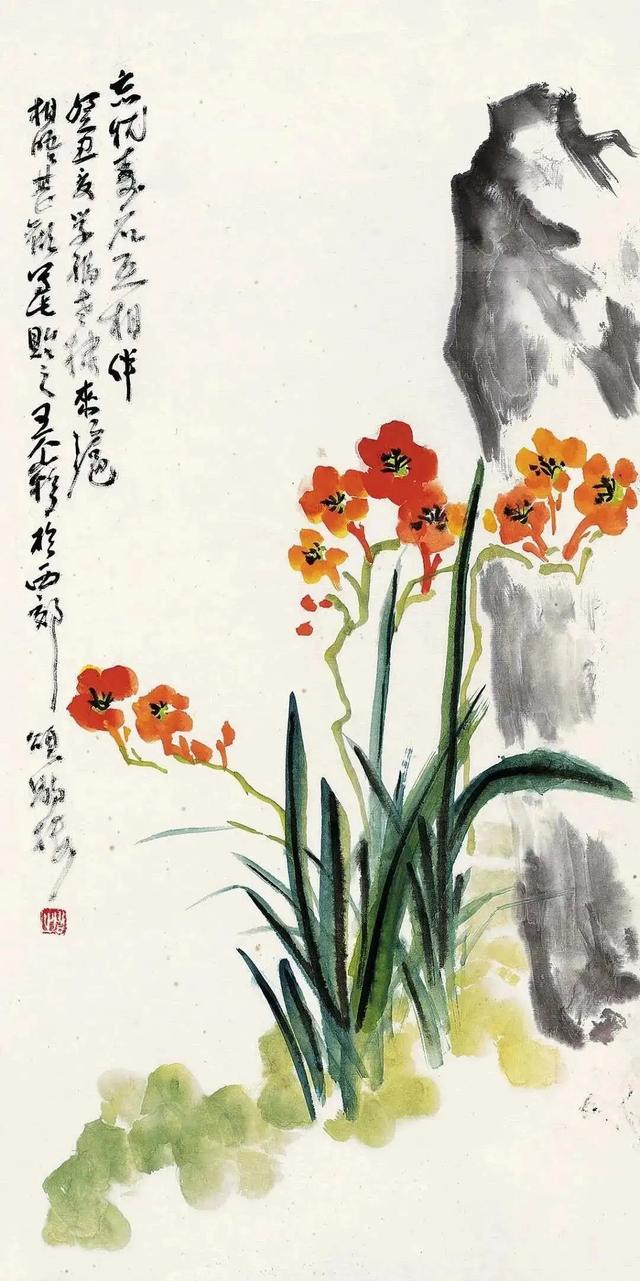

下面是王个簃作品欣赏: