1953年,南怀瑾绕道去四川“复性书院”,见一位传说中的“中国唯一理学大师”。

结果到了人家门口,毕恭毕敬递上名片,十几分钟也不见对方一面。

摆这么大的谱,这什么理学大师?

南怀瑾一怒之下,准备掉头就走。

只见这时,面前的门哗的一下打开了,两排学生对立而站,中间走出一位身穿长袍、相貌道然的老先生。

这阵仗就像迎接外国贵宾,吓得南怀瑾准备顶礼跪下,老先生立即一把扶住他,“不要客气,南先生,请!”

南怀瑾连忙道:“马一浮先生,久仰大名,终于见到您了!”

马一浮,1882年出生在四川,但算是浙江人,6岁就跟着父母一同回到了浙江老家绍兴。

绍兴,一个“极其邪门”的城市,似乎老百姓家喻户晓的大人物,都与绍兴有着千丝万缕的关系,给人一种“只要来了绍兴,必能成才”的错觉。

马一浮隐隐之间也中了绍兴魔咒,回到绍兴,父母就给孩子请了家教老师。

谁承想,老师教了不到一年就让他们另请高明,他们的孩子他是一天也教不了。

父母以为是马一浮调皮,惹恼了老师,老师摇头否认,接着羞愧地说:“这孩子我真的已经教不了了,我会的他都会,我不会的他也会,这让我怎么教……”

要知道,这位老师可是举人,眼前的马一浮也就一个6岁的小屁孩。

之后,父亲马廷培尝试给孩子再找了几个老师。

都是教了几天就跑了,理由无他,都觉得马一浮太聪明了,当他的老师有愧。

没办法,马廷培只能亲力亲为,亲自上马教儿子,而他几乎没想到,儿子的潜力居然能有这么大。

1898年,还未满16岁的马一浮参加县试,当时的考试题目是要求考生用古人文辞中的语句写一篇文章,必须流畅自然。

很显然,这种集句成文,如果没有熟诵古文,没有广读博览,根本做不到,可马一浮在规定的时间内,完美地写了出来。

500人的县考,马一浮拿下了第一名。

而同场考试的鲁迅兄弟,成绩却远不如马一浮。

周作人曾回忆说:“会稽凡十一佥,案首为马福田,予在十佥第三十四,豫才兄(即鲁迅)在三佥第三十七……马福田即是浙江的名流马一浮。”

自此,马一浮名震一时,就连当时的名流汤寿潜也慕名而来,主动请自家女儿汤孝愍许配给他。

马一浮的天赋,业内有目共睹,无数人敬仰的弘一法师,他个人最敬佩的,是小自己两岁的马一浮。

学生丰子恺曾听李叔同说起马一浮:“马先生是生而知之的,假定有一个人,生出来就读书,而且每天读两本,而且读了会背诵,读到马先生的年纪,所读的还不及马先生之多。”

当时,见过多少世面的丰子恺是不信的,直到李叔同出家前几日,带着丰子恺去拜访马一浮,马一浮间接治好了丰子恺的烟瘾……

丰子恺回忆起那天的点滴:

“马先生自己捧着水烟筒,和我们谈天,有时放下水烟筒,也拿支香烟来吸。

有时香烟吸毕,又拿起旱烟筒来吸‘元奇’。弥高弥坚、忽前忽后而亦庄亦谐的谈论,就在水烟筒换香烟,香烟换旱烟之间源源地吐出来。

我是每小时平均要吸三四支香烟的人,但在马先生面前吸得很少。

并非客气,只因为我的心被引入高远之境,吸烟这种低级欲望自然不会起来了。”

梁漱溟,被世人称为“中国最后一个大儒”,一代宗师诲人不倦,然而在他心里,马一浮才是“千年国粹,一代宗师”。

马一浮住在杭州时,梁漱溟经常登门请教他。

后来抗日战争爆发,马一浮去西南避难,梁漱溟就跟到了西南,他转战回到四川,梁漱溟也去了四川。

他说:“中国的老书,马先生见得多,并且熟悉,很通达,他对东方的学术,儒家了、道家了、佛家了,他好像都很通。马先生可以说是我很佩服的一个人。”

学者戴君仁曾道:“中国历史上大学者,阳明先生之后,当推马先生。”

可以直白地说,世界上任何大小事,只要有人问得出来,就没有马先生答不上来的。

就连大人物,也是这么认为的……

新中国成立后,正是国家百废俱兴之时,陈毅身兼数职,除任华东军区司令员之外,又兼任了上海市市长。

忙于政事,陈毅私底下也很喜欢诗词歌赋,与诗人墨客交友,当时就属江浙沪文学气息最浓。

1951年一天,陈毅在浙江省文教厅厅长刘丹的陪同下,亲自上门拜访马一浮。

当时,马一浮住在弟子蒋国榜的“蒋庄”,他知道老师喜静,就特意邀请老师前来居住。

(蒋庄)

陈毅抵达蒋庄,好巧不巧正赶上马一浮午休,家人见是陈毅司令员,急忙要去通报,陈毅立即阻止说:“让马先生休息,不要叫醒他,我过会儿再过来。”

家人邀陈毅等人先进来坐,陈毅摆手:“未得主诺,不便遽入”。

接下来的时间,陈毅和刘丹闲来无事,便约着去西湖钓鱼,钓着钓着下起雨,陈毅全身被淋湿了。

眼看着马一浮午休快醒了,陈毅来不及回住的地方换身衣服,直接湿哒哒地去见马一浮。

马一浮连声抱歉,陈毅却哈哈说不是事儿,马一浮没必要放心上。

马一浮不知道的是,那天知道要去见马一浮,陈毅特地换了不常穿的长衫,以表自己对做学问人的尊重。

陈毅此次前来,是想邀马一浮出山。

马一浮曾是民国教育总长蔡元培的秘书,结果蔡元培任北大校长,请他任北大文科学长,马一浮却以“古闻来学,未闻往教”理由婉拒了。

之后,不管谁邀请,马一浮铁了心不问世事,只想归隐山林,来往者只剩李叔同、梁漱溟、熊十力、马叙伦、丰子恺几位。

马一浮被陈毅的真诚打动,说不出拒绝,欣然接受了邀约。

就这样马一浮出任华东文物管理委员会委员,翌年又出任浙江省文史馆第一任馆长,接着又被聘为全国政协特邀委员。

周总理对他更是疼爱有加,马一浮每次赴京参加会议,从坐车到住房,连房间暖气什么温度,周总理都要一一安排好。

1957年,周总理在杭州接待访华的苏联领导人伏罗希洛夫,还专门绕去蒋庄拜访马一浮。

(左二周总理、右三马一浮)

周总理向伏罗希洛夫介绍马一浮,称他是“中国当代的理学大师”。

伏罗希洛夫立马肃然起敬,不过问了马一浮两个问题后,伏罗希洛夫犯起嘀咕:中国理学大师,就这样?

伏罗希洛夫询问道:“您现在研究什么?”

马一浮回答:“读书。”

伏罗希洛夫又问:“您现在干什么工作?”

马一浮又是两个字:“读书。”

包括柬埔寨西哈努克亲王访华,周总理在杭州设宴招待,邀请马一浮作陪,周总理也是很自豪地跟对方介绍:“马一浮老先生是当代中国唯一的理学家。”

好友熊十力回忆,1964年毛主席接见和宴请全国政协委员中花甲以上的老人,他与马一浮也在其中,毛主席特意请马一浮坐在自己与周总理中间,又命年纪较小的粟裕大将给马一浮摆碗筷。

宴会后,马一浮按耐不住激动的情绪,连夜写了两副对联,分赠毛主席和周总理。

给毛主席是这样写的:旋乾转坤,与民更始;开物成务,示我周行”。落款则为:“集《易》《诗》《汉书》《宋史》句,赠毛主席,马蠲叟赠言”。

周总理的则是:选贤与能,讲信修睦;体国经野,辅世长民”。落款为:“集《周礼》《孟子》《礼记》句,周总理鉴正。马蠲叟赠言”。

当时,马一浮已经82岁,双目已近失明,全凭手感和对纸墨的了解去写。写了一遍又一遍,确认没有出错,才托人送出去。

然而,如此受万千人敬仰的大师,命运给了他聪明绝顶的灵魂,却没有赐予他抵万难的钢铁之身。

回看马一浮的一生,荣光铺满地,但荣光之下,无尽的黑暗是唯一的底色。

在16岁的时候,马一浮迎来了人生最高光时刻,绍兴神童无人不知、无人不晓,大企业家汤寿潜愿自降身段,将女儿嫁给他。

16岁娶妻,19岁妻子就病逝,马一浮肝肠俱断,跪在妻子灵柩前不吃不喝数天。

他为只有三年夫妻情分的亡妻写下《哀亡妻汤孝愍辞》:“孝归我三十一月,中间迭更丧乱,无一日不在悲痛中,浮未有与卿语尽三小时者。然浮所言他人所弗能解者,卿独知其意。……卿既死,马浮之志、之学、之性情、之意识,尚有何人能窥其微者!”

你在时,我是挺拔的梧桐,是幸福的鸳鸯,因为有你懂我,你走后,梧桐遭了霜打,鸳鸯失伴一夜白头。

后来,短短几年内,三姐、母亲、二姐、父亲接连离开马一浮,人还没到中年,就已是孤家寡人。

马一浮认定,自己是被不幸下了诅咒,不配拥有家庭,于是往后的日子里,有人给他说媒,马一浮一概拒绝。

甚至有世家大族,不介意马一浮的遭遇,只看中他的才华,也主动愿意把女儿嫁给他,马一浮也婉拒了。

后来实在是上门“求亲”的人太多了,马一浮不堪其扰,在报纸上登出不再续弦的公开信:

“浮德非虞鳏,生无立锥之地;才谢孔父,已邻衰白之年。分当枯木寒岩,自同方外;此而犹议婚姻,私亦讶其不伦。”

从此,马一浮一心沉浸于书海,寺庙、文澜阁两点一线,不断压缩自己的时间,以至于到后面,他觉得吃饭也很浪费时间。

干脆铁盆装满豆腐,放到铜炉子上烤,再把铜炉子摆在书桌旁,饿了就舀两勺吃。

就这么只用几年的时间,看完了36000多册的《四库全书》。

抗日战争爆发,儒学受到冲击,中华民族的文化根基摇摇欲坠,马一浮坐不住了,接受了浙江大学校长竺可桢第n次邀请,出任浙大“国学讲座”一职。

马一浮为挽救将亡的国学尽心尽力,给浙大写校歌,开办“复性书院”培育国学研究人才。

书院经费不足,马一浮就鬻字刻印,数年间,刻印儒学著作28种,为研究中国传统文化保存了珍贵的文献。

1966年,马一浮迎来了命运的最后一击——“一代理学大师”的声音,被时代的浪潮逼得变了调,“打倒马一浮”“封建余孽,滚出人民的公园”口号喊得惊天动地。

蒋庄被扫了又扫,马一浮的书稿、字画全被堆到院子里焚烧,烧了一天一夜,与他是忘年交的朋友楼达人说,“连蒋庄两株高大的广玉兰都被烧得乌焦。”

孤傲了一辈子的老人,用近乎哀求的语气,恳求他们:“留下一方砚台给我写写字,好不好?”

回答他的,是一记响亮的耳光,以及逐渐涌上脸颊的痛觉。

有一天,楼达人钓了斤虾,偷偷拿去跟马一浮分享,可刚坐下,马一浮就跟他打听外面的情况。

听到潘天寿等先生被挂牌游街,一向儒雅的老人第一次动怒:“斯文扫地!斯文扫地!”

1967年初夏,马一浮胃部出血被送进医院,时日不多了,楼达人想到马先生这辈子无儿无女、无依无靠,不禁趴在一旁默默掉眼泪。

身为当事人的马一浮一笑置之:“他日青山埋骨后,白云无尽是儿孙,我不孤单……”

1967年6月2日,马一浮病逝,享年85岁。

已识乾坤大,犹怜草木青,马先生历经世间沉浮,阅遍人间沧桑,下定了归隐的心。

可看到草木还会生发,土壤还有复绿的机会,仍旧愿意躬身入局,甘愿化作一颗种子,帮助国学的土壤发芽生长,最后再默默退场。

世间再无马一浮,可世人忘不了马一浮,那道浮光掠影,已经成为国学浓墨重彩的一笔。

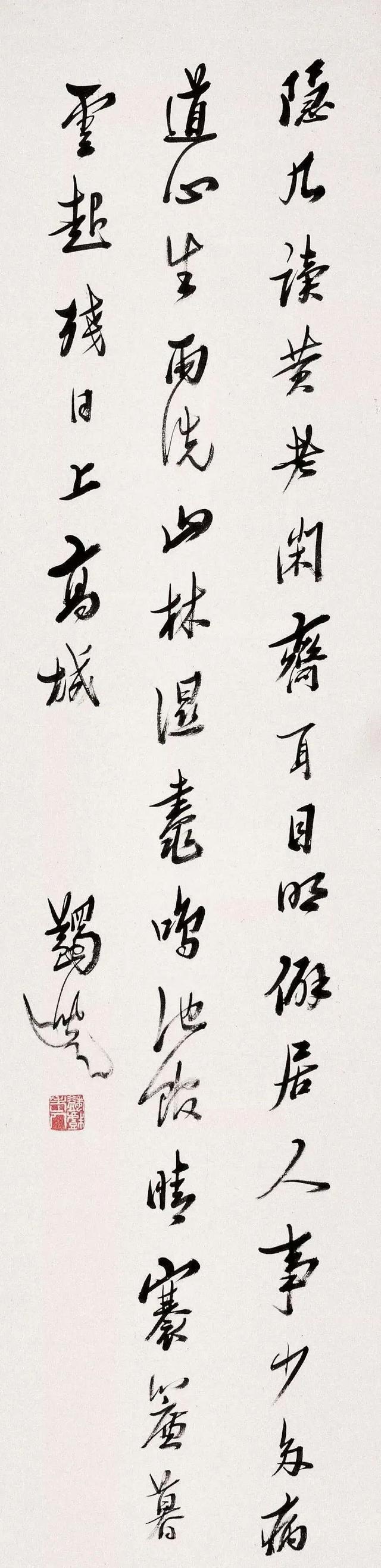

下面是马一浮作品欣赏: