如果说历史是一场纷繁复杂的棋局,那么陈明仁无疑是其中一枚耐人寻味的棋子。

他的人生轨迹,既充满了不合常理的突变,也承载了时代洪流的重压。

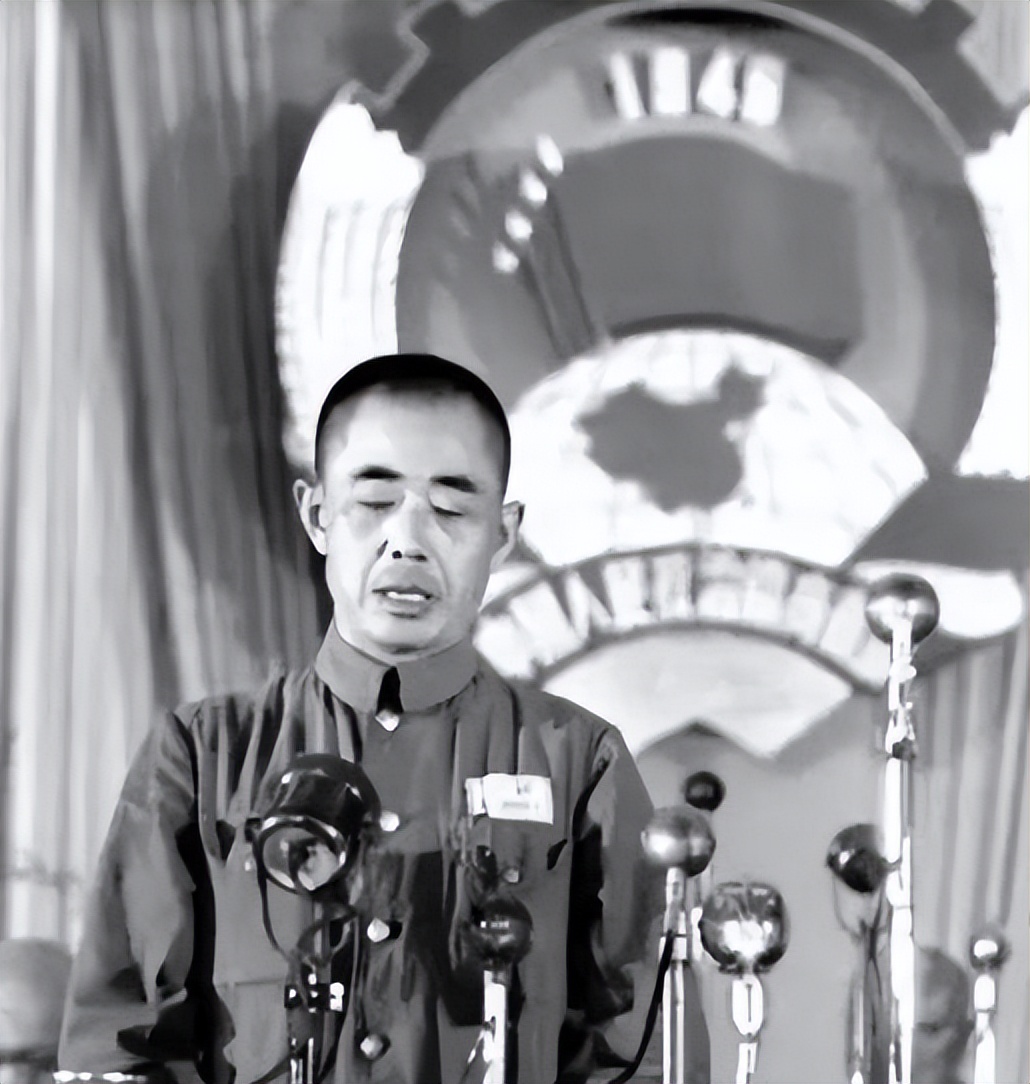

一个曾以“蒋介石嫡系将领”之名被人熟知的国民党军人,最后却站在了新中国的开国上将之列。

命运在他身上开了多少次玩笑,又埋下了多少伏笔,这才让今天的我们忍不住想要一探究竟。

1955年,陈明仁的军衔评定在高层引发了一场争论。

起初,他被拟定为少将,这在军衔评定原则上似乎无可厚非。

然而,毛主席的态度却让人意外:“评得太低了,他应该是上将。”这一句话,让尘封多年的往事浮出水面。

一个从兵团司令降为军长的黄埔名将,一个在国共内战中叱咤风云却又在复杂政治中被边缘的人,究竟凭什么获得这样的评价?更重要的是,毛主席为何会说出“不能揪着过去的事不放”这样意味深长的话?

陈明仁的故事,要从一个注定不平凡的选择说起。

这位湖南平江的少年,原本只是个普通的乡村子弟,却怀揣着一腔报国热血,毅然离家前往军校求学。

命运的第一次转折发生在广州。

当他千里迢迢赶到讲武学校时,却发现招生已经结束。

面对绝望,他没有放弃,而是凭借一股执念找到了程潜。

最终,他不仅被破例录取,还成为了后来的黄埔军校学员。

这一经历,似乎注定了他此后人生的起伏跌宕。

黄埔军校的岁月里,陈明仁以其过人的胆识和军事才能脱颖而出,甚至得到了蒋介石的赏识。

东征战役中,他率领一个排缴获了一个营的武器装备,赢得了“黄埔猛将”的美名。

更让人津津乐道的是,他曾在危急关头救过蒋介石一命。

这种“救命之恩”,按理说会让他在蒋介石的麾下一路青云直上。

然而,真正的历史从来不按剧本走。

陈明仁刚硬的性格,注定了他和“委员长”之间的关系并不总是和谐。

1941年冬天,蒋介石因为士兵衣物破旧问题训斥陈明仁,责问他为何如此“有损军容”。

面对这位一向说一不二的领袖,陈明仁却毫不客气地顶了回去,甚至一怒之下摘下了自己的领章:“随你怎么办!”这样的刚硬性格,让他在蒋介石眼中既是干将,又是刺头。

或许正是因为这份桀骜不驯,才让他在后来面对命运的拐点时,做出了与众不同的选择。

1949年,国共内战到了最关键的阶段。

此时的陈明仁已是国民党的一方大员,手握重兵。

然而,接二连三的战场失利,让他对蒋介石的“坚持”愈发心凉。

内心的矛盾逐渐堆积,直到他在长沙遇见了程潜。

这位曾经的恩师,如今已明确表态支持共产党。

面对程潜的劝说,陈明仁心中挣扎:他的手上沾满了共产党的鲜血,真能得到原谅吗?

程潜的一番话打消了他的顾虑:“共产党讲究宽恕,只要你愿意放下过去,他们不会算旧账。”随后,毛主席的一封信更是让他彻底下定决心。1949年8月4日,陈明仁与程潜共同宣布长沙起义。

至此,湖南和平解放。

然而,这场起义并非一帆风顺,陈明仁的部下中有不少人选择叛逃,甚至让他的部队一度几乎被掏空。

面对这种局面,陈明仁一度心灰意冷。

毛主席得知后,亲自安慰他:“即使你一人起义,也是成功之举。”这句话,既是对他个人选择的肯定,也是一种历史的宽容。

然而,起义后的陈明仁并没有迎来想象中的“荣耀时刻”。1952年,人民解放军进行整编,兵团一级的机构被撤销。

陈明仁主动选择留在五十五军任职,这一决定让他在军衔评定中被大大低估。

按照当时的评定标准,他只能被授予少将军衔。

消息传到毛主席耳中,立刻被驳回:“不能揪着过去的事不放。”最终,陈明仁被授予了开国上将军衔。

有人或许会问,这样的评价是否过高?但如果回顾陈明仁的一生,就会发现,他的故事远比一枚军衔复杂得多。

他既是国民党的功臣,又是新中国的开国将领;他曾在内战中拼死抵抗,却也在关键时刻选择了和平起义。

这样一个矛盾且多面的角色,其实正是那个时代的缩影。

写到这里,不禁让人想到陈明仁晚年的一句感慨:“是共产党教育了我,宽恕了我。”这句话,或许就是他一生的总结。

有人说,历史的伟大不在于记住了谁,而在于宽恕了谁。

陈明仁的故事,是宽恕的故事,也是选择的故事。