宕渠,是古代地名,西汉置。其地包括今南充、巴中、达州、广安的渠江流域地区。宕渠治所在今四川达州渠县东北三汇镇(巴河与州河汇流为渠江处)。南朝宋废。东汉末以后,屡为宕渠郡治所。

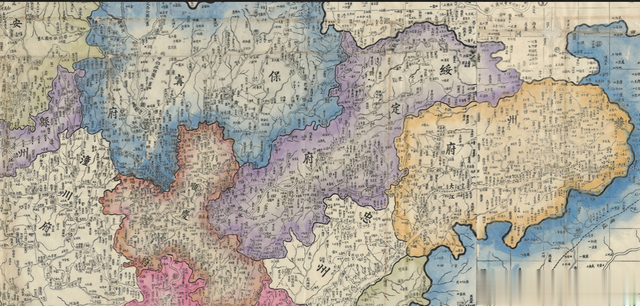

来源1906年 新绘四川全省明细舆图

宕渠城,县东北七十里。汉置县,属巴郡。后汉因之。应劭曰:石过水为宕,水所蓄为渠,故县以是名。刘先主尝分巴郡之宕渠、宣汉、汉昌三县置宕渠郡。晋省入巴西郡。惠帝复分巴西置宕渠郡。永嘉三年,巴西陷于李雄,谯登举兵攻宕渠,杀其巴西太守马脱。宋白曰:宕渠城,汉车骑将军冯绲增修,俗亦名车骑城。晋义熙二年,刘裕遣毛修之等讨谯纵,至宕渠,军中作乱,修之奔还白帝,宋为南宕渠郡治。萧齐因之。梁于安汉县置宕渠郡,流江置北宕渠郡,而改故宕渠县置竟阳郡。隋开皇初,郡废,县属渠州。唐武德初,县改属蓬州。刘昫曰:县旧治长乐山。长安三年,移治罗获水。是也。宝历初,省入蓬山县。大中初,复置,仍属蓬州。五代因之。宋初,复废入蓬山县 。

来源民国.四川省全图

《华阳国志巴志》宕渠郡:“长老言,宕渠盖为故賨国。今有賨城、卢城。”故宕渠县基本覆盖整个渠江流域,设置县郡835年,跨越战国晚期、秦汉至东晋末年。

中国民间婚俗,起源很早。相传,伏羲氏就有媒妁出现。“蹇修”与“柯人”即媒妁的称号。蹇修是伏羲的臣子,专门掌管婚姻;柯人是执柯的人,《诗经》上说:“伐柯如何,非斧不克;聚妻如何,非媒不得。”以后又相继出现了“月老”和“红叶”等称呼。总之,男婚、女嫁都务必通过媒人的撮合。到了周朝,周制礼,规定“同姓不婚”;实行嫁聚“六礼”,即纳采、问名、纳吉、纳征、亲迎。春秋时候,孔子“删诗书,订礼乐”,于是吹吹打打类的礼仪排场也开始出现。与此同时,《诗经》上又有“聚妻如之何,必告父母”之规,就这样,“父母之命,媒妁之言”便桎梏着男女的婚姻,一直延续了二千多年。

来源中国省地图册

就宕渠而言,到了晚清,其婚仪排场,便发展到一个高峰,迎亲的一天,一般贫家小户,婚仪从简。而大户人家,则要打帜式、鸣号锣、吹喇叭、旗罗轿伞一大路,何等显赫;在婚姻结合上,恪遵周礼,同族中人,无论是初婚或续弦,都一概不准。如有违犯或夤夜私奔者,则被视为“践礼”、“乱纲”,必按族规惩处,或罚款受鞭,或除名驱逐。渠南曾发生一起堂孙私通叔婆的婚案,被告到县衙,判处堂孙极刑,于渠河中坝予以“五牛分尸”,并示众三天,至于女子丧偶,按族规必守孝三年,即使服孝期满,如要改嫁,也要受到百般刁难。所以有的只能抚孤奉老,守节终身。对于守节的遗孀,其中典型的,常由府县奏准朝廷为其立贞节牌坊,以示褒扬。这种牌坊,全县不下十余座,其中渠北静边场头所遗牌坊一座堪称典型:

冰霜昭志节抚三岁孤儿寸衷已毕千秋事;

铁石作心肠奉九旬老母一念足垂万古名。

横额:皇恩宠锡

这座牌坊,解放后犹存,于“文革”中毁于破“四旧”。

民国建元以后,在总体上沿袭晚清婚俗,但其礼仪细节,则变得更加繁琐了。一起婚姻的成功,必经过两个阶段:

一是定亲,俗名“打亲家”。孩子一落地,在襁褓期间就有媒人到府上提亲,人称说媒。媒人有两种:一是非亲非故,以说媒为业,全凭油腔滑舌,真真假假,博人悦耳,主要是敛财,借此讨取媒钱;二是沾亲带故,进“门当户对”,还多少带有实事求是之意,目的主要是成人之美,当然也要讲点经济效益。就这样,通过媒人撮合,父母包办,定下“娃娃亲”。

中国的传统婚俗——迎亲(高龙生漫画《红与白在农村》)

在定婚的过程中,首由媒人交换男女双方“庚贴”(即孩子出生年月日时),请算命先生“合八字”,相合则成,相克则罢。这一关通过了,再就是约定时间会亲家。时间和地点都是集场天在街上进行。先进茶馆,后进餐馆,双方家长到场,并各由几名有点声望的族亲相伴。酒宴档次不一,以名望高低,家庭贫富而定,少则几吊、十来吊铜元,多则一两块大洋,一般都由男方支付。会了亲家,“五合要素”俱全,就算雷打不脱了。

中国的传统婚俗——拜堂成亲(高龙生漫画《红与白在农村》)

二是过酒,俗叫“过期会”,即男女双方正式成婚。旧时婚龄,虽有男二十为“弱冠”。妇十八为“及笄”之规,但一般都实行早婚,其中个别也有十四、五岁成婚的。这是由于所谓“早栽秧早挞谷,早生儿子早享福”的世俗观念支配着人们所致。孩子婚龄刚到,便由男方央媒人去女方府上催婚,并请算命先生择定黄道吉日为婚期,一般都定在秋高气爽的季节,特别是每年农历的九月间,是结婚的高峰期。婚期一定,接着就是议定女方嫁奁和男方彩礼若干,其档次亦随双方名望和贫富而定,嫁奁和彩礼虽不完全等价,但大体上都要基本对应,否则有失体面。

一般贫家小户,女方办三、两抬或五、六抬不等,无非是土布印花被子,白布挑花卧单,麻布蚊帐,木头箱柜,粗布衣物,铜器首饰之类。男方彩礼大都是粉丝、面条、两方或半边猪肉,一对活鸭和一对干鱼之类的礼品。尽管如此菲薄,但有的由于女孩过多,往往为办嫁奁弄得家庭破落,故旧称女孩为“赔钱货”。

至于大户人家或名门望,都办十抬以上。女方嫁奁则有油漆雕花木床,锦被毛毯,红罗帐子,衣柜皮箱,家庭动用器皿,丝绸洋布衣物以及金银首饰之类。更有甚者,还办双铺双罩或四铺四罩,有的还打发田地一股,银锭若干。而男方彩礼则有黄花、木耳,瓶装曲酒,盒子蜜饯,京果糖类,一头肥猪,一只大羊,一对鹅,一对鸭,一对干鱼等等。至于赤贫者,则一反这种礼俗,大都只办三、两抬,缝几件粗布棉衣即可。个别日食无度者,孩子刚七、八岁,便被送到婆家去,称为童养媳,俗叫“干棒棒”。童养媳常遭人凌辱,不少零活累身,挨打受骂,甚至食不裹腹,衣不蔽体,蚊叮虫咬,苦不堪言,一直熬到十六、七岁,才草草完婚。但其中也有个别家无女孩和心地善良的婆婆,抱之以同情,投之以温暖,视为自己亲生女儿,结婚时为其略事操办。

就一般情况而言,婚期到了,男女双方都十分忙碌地筹办婚宴。到时,客司、情管、厨子、水烟、勤杂、抬花轿的、抬滑杆的、抬包杠的、抬抬盒的……大帮人都个个到位,各司其事。女方闺秀,一般在婚期前的第三天就开始不吃不喝,以防呕吐或便溺,闹出“洋相”,并且每天清早都要哭嫁,无非是“十月怀胎娘辛苦”和临别依依之情等内容,拖声呀气的,难以听得清楚。在结婚期间,前后要闹热三天。

第一天是夜席。晚上,女方都要“陪花园”表示送别。用几张方桌镶在一起,桌上置插有簪子的米碗一个,姑娘大姐和嫂子婶子们,将出阁的闺秀拥到上座,然后大家围坐一圈,将簪碗推到谁处,谁就唱歌,其内容当然是送别、情怀、抒感之类。虽说是下里巴人,倒也可以借此活跃气氛,闹热一番。

第二天是正酒。一早,大嫂、婶子就忙着为出阁的闺秀梳装打扮,等候男主迎亲的到来。男方一早,就将彩礼车水马龙地拾过去。还有媒人和一至二名娶亲客(又叫押礼先生)乘着滑杆同时前往。刚到女方门口,出阁的闺秀先是骂媒,再是骂押礼先生,伊伊呀呀的骂声中,仿佛有“媒人王八”、“押礼龟儿”一类一话,直到主人们办了招呼乃止。一帮子迎亲的人在酒足饭饱之后,就催促起身。于是抬花轿的,抬滑杆的、抬嫁奁的都个个到位待行。那边大嫂、婶子们就簇拥着头戴凤冠或盖着红绫帕的出阁闺秀一步一回头地挨下绣楼,在一阵哭唱声中,终于半推半就地被塞进花轿里。女方的哥嫂或者叔婶作为送亲客,也乘着滑杆,同时将出阁的闺秀送往男方去。

男方不时地张望着,等候新娘的到来。花轿抬到堂屋阶檐乃停。这边的婶子(牵亲客)忙掀开轿帘,牵出新娘,跨进堂屋,穿戴整齐的新郎立即到位,男左女右,双双拜天地,拜祖宗,拜灶神,拜公婆(男方爹娘)。此间,爆竹连天,烟雾弥漫,笑语欢声,不绝于耳。拜毕,由新郎揭开红盖头,此时新娘才亮相。一群人,特别是姑娘、小孩们便涌了上来,端详新娘的姿色,是美是丑,不免议论纷纷。接着双双进入洞房,新郎新娘第一次会面。房内燃着红烛一对,明亮亮的。此时厨子送上“交杯茶”来,内各红蛋一个,或者鸡腿之类。一般新娘不沾,由新郎独享。吃罢交杯茶,新郎递给红包,厨子乃去。紧接着就是“闹洞房”,通常同辈姑娘、嫂子、小叔子、小表弟和晚辈小孩居多。

一群人涌入洞房,或坐或站,挤满一屋。新娘只是静坐着,面无笑容,低头不语,很不自在。每走进一个小孩,大人们就介绍其称谓,对着新娘作个揖,新娘便掏给一、两个铜板或者几角钞票。于是有的便把新娘当成“摇钱树”,不断改变称谓,多次重复讨钱,直到新娘“两袖清风”为止。间或有一些不文明的举动,大家争坐位,故意挤来挤去,把新娘挤在地下,人声鼎沸,阵阵哄堂大笑,闹得一塌糊涂,弄得新娘坐立不安,只好扳着面孔,稳住阵脚。

晚上是吃“摘花酒”。依然将几张方桌镶在一起,桌上放碗米,中插一支花新郎新娘入坐首席,其余同辈男女们围坐一圈(族中兄长和未婚姑娘避席),花碗推向谁,谁就说“四言八句”。内容不限,荤素两开,有雅、有俗、有流。雅的大都含有韵味,有板有眼,无非是早生贵子,白头偕老一类的吉利话,但说的人不多。俗的一般人都听得入耳,或者只是伤点小雅,活跃一下气氛。最莫名堂的是,句句围绕两性问题做文章,什么孬话、脏话,乌七糟八,一塌糊涂,惹得人们阵阵哄堂大笑,尽管有伤大雅,却能博得大家痛快一时。

一席摘花酒,就这样在捧腹大笑中结束。接着就是新郎新娘“园房”,这又是“精彩”的一幕。常有一些小叔子和表兄弟们,最喜欢恶作剧,待新郎新娘就寝后,将数支水枪吸满水,从壁缝里射入红罗帐内。真是“浓雾笼罩花烛夜,暴雨猛打美人蕉”。一对新婚夫妇,变成两只“落汤鸡”,叫人哭笑不得。更有甚者,将一支海椒薰烟燃在新房的壁缝处,弄得新郎新娘一夜之间忙于排除故障,不得安眠。等到大人们出面干预此事时,这群恶作剧者却早已溜之大吉。

第三天是回门。早上,新郎新娘双双拜客。大凡三亲六戚都要请到,请一个磕个头,被请者不免要掏拜钱,每人三、五吊,七、八吊不等。大户人家或者有名望的内亲,自然要厚道得多,每人几块大洋不在话下。这笔可观的收入,就是新郎新娘的私房,纳入他们的“小金库”。拜毕,就是新郎新娘赠送回敬礼物,按拜多少只给内亲送以廉价的手巾或者枕套之类。接着就是谢媒,一般按家庭贫富,新娘姿色定档,多少不一,少则几吊或十来吊铜元,甚者几块大洋。如果媒钱过少,也有媒人和主人之间发生口角的事。

那些职业说媒者,有时在一年之内作媒数次,不但口福不浅,而且财源茂盛。男方诸事办妥之后,就是新郎新娘乘着滑杆回门,随赠猪腿一对,称为“离娘肉”。同样,到了岳家门口,亲郎一下滑杆,女方的一群人也涌上来端详新姑爷的品貌和身段。晚辈小孩也同样相继来敲新姑爷的赏钱,大人们介绍其称谓,每个小孩作个揖,便掏给几个铜板或几角钞票。席上,厨子故意奉上一份未开片的肘子,大家无从下箸,借此以敲新女婿的回刀钱。筵席之后,拜了祖宗,拜别岳父母,乘着滑杆,双双而回。到此,新娘才开始进餐。过门三天是客,自行安排整理内务;三天后下厨,转入正常的家庭生活。

旧时,男子一结婚,即使是早婚,也看成是大人而不是孩子了。结婚都要正名,把幼时父母命的乳名不管是雅是俗,都要一律改成大名。大名是请民间乡贤按排行取的,并赠以字号,雅而不俗。在回门的早上,书于大红纸上,贴于堂屋墙壁,文曰:“冠而字之敬其礼也。大名(德)望,×府××先生之主器(长子)(其他称令郎),赋性聪敏,秉资卓越(下按结婚者文化层次,不同身份,思想修养,职业……等方面措词褒扬几句)。

取其名曰××,赠以字田×。”等字样。并书写在红色名片上,文曰:“执敬×××字××”。在回门时奉上岳家,以便称谓。至于女子,除了极个别上过“洋学堂”的以外,其余一结婚乳名便自行消失,并且成为一忌,如有人以呼乳名取笑,势必火冒三丈,不免挨骂。平时称呼,婆家长者称妹,冠以娘家姓氏;娘家长者称女,冠以婆家姓氏。其他按不同班辈,均冠姓氏相称。一般非亲非故的人,则按婆家姓氏在前,娘家姓氏在后,通称××氏。即使立据签名,也同样生效。

旧时婚姻,虽也实行一夫一妻制,但一些名门望族的“老爷”或者什么“公子哥儿”之类,往往都有一妻一妾,人称其妻为“大娘子”,妾为“小娘子”,叫做“讨小”。并按过门先后排列尊卑,妻为姐,妾为妹,以此相互称呼。居家之权为妻所掌握,妾在妻的支配之下,这是男人在讨小之前与其妻许下的承诺。但在实际上,男人大都宠其妾而厌其妻,削妻之权而壮妾之威,以致家庭闹得四分五裂,不可开交,妻妾之争的结果,往往妻成为妾手下的“败兵之将”。能够基本上做到和睦相处的,只是极少数。

至于女子丧偶,服孝三年即可改嫁,称为“出门”,俗叫“走二道”。随母过堂的子女,人称“随娘儿”,其地位居于夫家子女之下。男子失妻,如要再聚,称为“续弦”,俗称“接二门”。其中个别被招到妻家去的,叫做“招郎上门”,人称“上门女婿”其地位低于妻家弟兄。大凡再婚,由媒人撮合后,一般都要约定时间于集场天双方见面,主要是看人,通常都不对话。如一方品貌欠佳,往往物色较漂亮的男(女)子“打样”,亦称“掉包”(个别成年男女初婚也常如法炮制)。

再婚的寡妇出门,叫做“过婚嫂",结婚时免坐花轿,一般于夜间用滑杆抬往夫家,拜堂即可。一家弟兄妯娌,如其中男女均有一方丧偶,男不外聚,女不外嫁,经家庭长者和族人同意,就地续弦,称为“填房”或“转房”,婚事更简单,拜堂同居即可。同姓在“五服”以外或异姓内新在第二代者,一般都不受严格限制,其结合虽有所闻,但不常见。

旧时婚姻,无论是父母包办或打样、掉包,一旦过门,即使是瞎、麻、拜、驼,也认为是“前世姻缘”,“命中注定”,很少有人反悔。有的含恨终身,只能咬着牙关把一粒苦果咽下肚里,将将就就过日子。至于退婚,那是很不容易的,有的“男退三千,妇退八百”之说。所以屈死的,逃婚的也时有之。多少红颜女,如意郎成了包办婚姻的牺牲品。但亦有个别女性,力反这种婚俗,敢于发起挑战。40年代,渠北有一大家闺秀,中学得业,不但才华出众,而且品貌过人,却被强行嫁一不学无术的浪荡公子,于花烛之夜,巧妙脱身,为自己找到满意的归宿,堪称女中之佼佼者。此类事虽属罕见,但给宕渠女性打开了一线曙光。

【说明】

1、本文纯属个人整理的学习资料和史料,仅供参考,资料来源《渠县志》、《渠县文史资料》、网络;

2、图片主要来源网络、《1906年 新绘四川全省明细舆图》、《民国.四川省全图》,传承祖国优秀传统文化,学习中华文化精神;

3、欢迎多多交流,难免有疏漏之处,还请多多指正交流。