【编者按】张掖古城建在黑水河的边上,黑河绕城而过,为古城提供了丰富的水资源,钟鼓楼是张掖古城最具代表性的建筑,它笔直地站立在古城的中心位置,历经千年的风云变幻依旧保存完整,它见证着古城千年璀璨文化和辉煌历史。

甘州府舆地图 来源《甘州府志》

张掖古城为河西四郡(敦煌、酒泉、张掖、武威)之一,素有“塞上锁钥”之称。古城内汉明长城、历代石窟、寺庙、碑塔、古城、烽隧、墓葬群星罗棋布,创建于魏晋时期的木塔寺、马蹄寺、金塔寺保存着文物价值极高的雕塑、壁画。位于甘州城区的黑水国遗址距今有4000多年的历史,是集汉唐古城、史前遗址、古寺院遗址、古屯庄、古墓葬为一体的庞大的甘州“历史古籍”,遗址内发现的壁画有《西游记》、《三国演义》等故事情节,具有较高的历史艺术价值。保存完整的西夏大佛寺以其精湛的建筑艺术和现存全国最大的室内卧佛名扬海内外;市中心镇远楼造型雄伟、比例协调,可与西安钟楼媲美;高32.8米的隋代九层木塔,结构精巧、蔚为壮观,历来被视为古城之象征。

甘州府城图 来源《甘州府志》

西汉地节三年(前67年),张掖郡析置武威郡,张掖郡治西迁觻得县(今张掖市西北黑水国北城)。《后汉书·明帝纪》李贤注云:“张掖郡,故匈奴浑邪王地……古城在今张掖县西北”。“西北”即觻得故城。隋唐时期,因沙化严重,张掖郡城被迫迁至今张掖市所在地,昔日觻得城被彻底废弃。

上龙王庙图 来源《甘州府志》

据《甘州府志》记载:甘州城始建于西夏以前,元大德年间扩修,至大二年重修。《甘肃通志》记载“旧城周九里三十步(一步等于五尺)”,旧城指的就是元代张掖城。明洪武二十五年(1392年),都督宋晟于旧城东面增筑三里三百二十七步,总计周长为十二里三百五十七步,高三丈二尺,厚三丈七尺,城墙东、西、南、北正中各开一门,门上镶刻有横额,东门为“扬煦”,西门为“怀新”,南门为“延恩”,北门为“镇远”。各城门顶上和城墙四角都建有一座三层飞檐挑角的门楼和角楼,正门之外都有瓮城,城四周建有护城河,深一丈七尺,宽三丈七尺,连城门的河面上各架有一座石孔桥。城东、南、北三面筑有郭城,南郭长二里二十四步,高二丈二尺,厚二丈一尺,东郭长四里一百三十一步,北郭高厚如南郭,长是东郭的一半,城西未建城郭。明嘉靖三十八年(1559年),巡抚都御史陈棐率守军在城四周各修筑敌台6座,共24座,台高丈余,分三层开炮眼安放不同的火炮,坚固了防守。明万历二年(1574年),石茂华和廖逢节率众对甘州城墙进行了砖石包砌。修复后的甘州城呈方形,四个城门都有飞檐挑角的三层式门楼,门楼上各悬匾额一块,东曰“弱水东流”,西曰“流沙西被”,南曰“祁连南耸”,北曰“长城北怀”。城墙四角各筑有一座飞檐挑角的三层角楼,城墙四周整齐排列着砖砌的望孔、垛口、烟台、射孔等,还有斜城马道直达城墙上,整个砖城形似碉堡,格外雄伟壮观,具有边陲大都市的风采。清乾隆二十九年(1764年),张掖知县富斌用朝廷拨款奉命都甘州城进行复修,同治四年(1865年),北城门惨遭战火焚毁,城垣破坏严重,光绪二十四年(1898年),甘肃提督张永清、甘州府知府诚瑞、张心镜等筹资补修,在东城门楼上还悬有“河西第一城”的匾额。

马蹄山图 来源《甘州府志》

据《张掖市志》记载:在明清时期,张掖古城周边的芦苇有两万多亩。每当春暖花开的时候,这里湖水荡漾,鸟语花香,苇溪连片,一派盎然生机。“苇溆秋风”作为甘州八景之一,历来是文人墨客们吟诗作赋的对象。清人张联元的《苇荻秋风》诗云:“金风萧索冷秋容,潋滟清波势渐溶。祁岭峰头云欲散,蒹葭洲上露初浓。涨浮皎月芦花白,烟锁寒枝翠影重。碧水长天连一色,盈眸爽气霍心胸。”除此之外,“祁连雪景”“黑水春融”“甘泉晚照”“板桥夜月”也是甘州八景的内容,这些城市或郊区形成的一系列水文景观,使甘州古城有了“塞上江南”的美誉。甘州自古以来溪流潺潺、湖波荡漾的旖旎景色和戈壁水乡“半城芦苇”“三面杨柳”的风貌已经成为甘州的特色文化符号深深烙在了每一个甘州人的心中。

甘州府城图 图片来源:《甘州府志》

追忆历史,张掖是个田园优美,风景佳绝的地方。它位于祁连山与龙首山之间。高山终年积雪,居住在这片土地上的勤劳人民,利用"固体水库"(祁连山冰川)的冰雪融水灌溉农田。因而,这里土地肥沃、灌溉便利,为甘肃的商品粮基地之一。又草场广阔,牛羊成群,为畜牧业发达的好地方,在古时就有"金张掖"之美称。

观音山图 来源《甘州府志》

古城为明代重建,它的周长为9.3里,城墙均用砖石砌成。上面平坦宽阔,女墙之间,可并行两辆汽车。四面城楼高耸壮观,其上悬有名流书法家篆字的匾额。东门上是"弱水东流"、"南门上是"祁连南耸"、西门上是"流沙西被"、北门上是"长城北环"这些大字笔力遒劲,气势磅礴,概括了张掖的地理形势和山河胜景。

西武当山图 来源《甘州府志》

古城建筑,不仅自然清雅,而且科学合理。以雄伟的钟楼为坐标原点,以东西南北四条大街为纵横轴,将市区分为四个限象。各限象之间又划作若干小巷分片建筑,显得布局错落有序。若登临城楼眺望,全城景色尽收眼底。市容象个巨大的棋盘,以金、木、水、火、土命名的五塔及佛寺道观,棋子似的布点东西南北。特别是木塔,穿云摩天俯瞰全城。城中古刹栉比,亭台林立,古木参天,湖水清鉴。四时之景又各不同。仲春红桃迎人,盛夏绿柳荫浓,金秋湖水碧波荡漾,芦花频频点头,戏水的鹅鸭,成群的在湖中自在的觅食游玩,至于冬天,湖水则变为天然溜冰场,供人们娱乐锻炼。时人粗略的估计,城内的寺庙,居民区和水域的分布是六水三庙一居处,这个估计并不过分。张掖是个绿和水的城市。真是四面芦苇三面水,一城杨柳半城湖,谓为塞外江南名不虚传。

张掖渠图 来源《甘州府志》

城内外的名胜古迹甚多,其中以甘泉为最著名。进古城南门东行约三、四百米处有一座三联式牌楼,牌楼和屋宇构成一个四合大院形式,正南面即是甘泉。泉水从城墙下砖砌的洞中流出。其上建一高阁名为甘泉楼,匾书"河西第一泉"。洞前设一直径约10米的园池,周围八卦形木栅。泉水经暗道从精雕的石龙口流入池中,再经暗道注入东北方的湖中,与百泉之水汇聚,流向城东北,奔向远方。

来源《西域全图》

水是任何一个城市兴起和发展的主要限制因素,更是决定干旱半干旱地区城镇发展的关键限制因素之一。河西走廊的城镇选址大都坐落于河流的交汇地带或河谷盆地或绿洲中。水是河西走廊最活跃的自然要素,甘州得名就是因为甘州城内有甘泉,“甘州胡为而名也,龙首山下甘浚泉水甘而冽,故名。”甘州古城周边河汊交织,水环湖绕,城内亦是溪水潺潺,苇湖连片,这种独特的地域特色自古就有“甘州不干水池塘,一出北门是流泉”的赞誉。1943年,时任新疆检察使兼西北考察团团长的罗家伦到张掖后,留下了“绿荫丛外麦毵毵,竟见芦花水一湾。不望祁连山顶雪,错把张掖认江南”的感叹。

民国时期甘肃甘州树木

甘泉的水,清澈,纯洁,时儿可见成群的金鱼,从石洞深处游来,有的则从石龙口吐池中。泉中的鱼和水,人们视为神灵,流传用甘泉水煎药,有药到病除之功。至于甘泉的源头,还有种种神奇的传说呢。

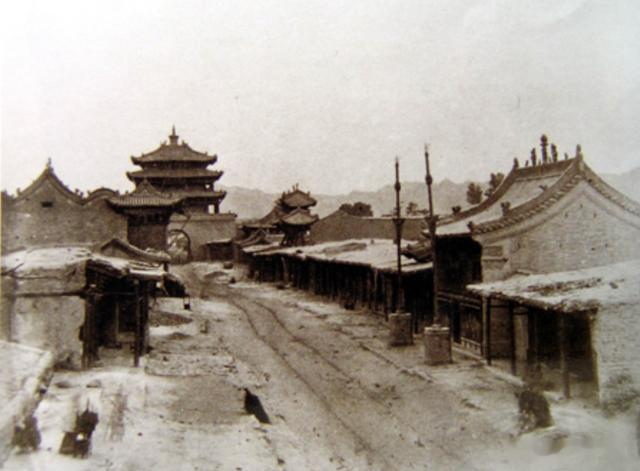

清代甘肃甘州(张掖)镇

距古城西南百里之遥的深山中,有座誉为"西武当"的古刹,因小路崎岖险要,道旁牌楼上书有"文官下轿,武官下马"的安全警告语。那里松青柏翠,泉水淙淙,山光水色,使人忘返。每逢庙会,远近香客游人,来此求仙拜佛,游山观景。据说有位学者,偶然在山顶泉水中发现一条罕见的金鱼,人人为之惊奇。后来这条鱼却在甘泉中再次出现。无独有偶,不知是哪朝哪代,有位千金小姐登山游玩,见泉水清澈如镜,她一边戏水,一边赏水中倩影,不慎将只珍贵金钗掉入泉中,由于水的冲击,加之千金体弱力微,无法及时打捞,这件首饰便沉入水库,时隔不久,这位小姐又去甘泉观鱼,欣然发现,那只落入山泉的金钗,却在甘泉的龙石咀中出现。凡此种种,人们一直流传,说明甘泉的水源是和西武当的山泉相连的。

昔日甘肃张掖(甘州)

甘泉的水,像清虚宁静的空气一样闪跃,然而却哑然无声,池边的参天古树为它投下倒影,显的更加深沉而又有活力,泉水的传说与生命,是多么美妙。

清代经过东干人多次侵袭,仍奇迹般逃过毁坏的甘肃甘州(张掖)一角

古城四野,有数座千年古刹,除西面雪峰中的"西武当"外,还有南山的"南武当",东山林海里的东山寺,北面瀚海中的仙姑庙。合称为四大古寺。若向邻近县市延伸,则和闻名中外的阳关遗址,千佛灵岩等构成一片文物古迹群。可谓丝绸古道上的旅游胜地。因而,历代文人墨客吟咏不绝。

民国时期林竟在《西北考察日记》中写道,“盖甘州固为西路唯一富庶之区,而与北路之宁夏,南路之秦州,以及省城兰州齐名者也。”历史时期甘州古城不仅有优美的自然风光,更具有浓厚的宗教文化氛围,表现在城镇内修建了很多寺庙、道观等,形成了“半城塔影半城庙”的城市景观。

1875年,清代甘肃兰州至甘州途中的永昌县

“木塔疏钟”曾是甘州八景之一,可谓“塔势凌霄汉,钟声扣白云”。塔的西面有楼,俗名黑楼,有震慑黑水之意。为清末重建,又名藏经楼,呈平面长方形,进深三间、面阔五间。楼有两层,四周绕廊,重檐歇山顶,气势宏伟,与木塔交相辉映。

随着岁月的流逝,天灾兵祸的频仍,张掖生态失调,受到了大自然的惩罚。西北面许多田园、村庄、镇集被风沙淹没。尤其是航海事业的发展,使船队代替了驼队。丝绸古道渐渐失去活力,变得萧条冷落,人迹罕至了。张掖在漫长的岁月里,虽失去往昔的繁荣,但解放之后,人民翻身作主,工农业发展迅速,铁路通往新疆,公路四通八达,城市面貌又为之一新。1978年之后,对大佛寺、木塔、土塔、钟鼓楼才拨款予以维修。现在张掖城里既有连片的各式各样的新楼房,又有古香古色建筑群。市容日新月异,游人四季不绝,又成了塞上江南,河西明珠。

【说明】

1、本文纯属个人整理的学习资料和史料,仅供参考,资料参考《张掖市志》、《张掖文史资料》、《甘州府志》、《西北考察日记》、《后汉书》、网络;

2、图片主要来源网络、《甘州府志》、个人收藏,传承祖国优秀传统文化,学习中华文化精神;

3、欢迎多多交流,难免有疏漏之处,还请多多指正交流。如需转载,请注明出处。