在中国传统节日的序列中,正月十四有着独特且丰富的民俗文化内涵,正月十四这一日,诸多地方都有着丰富多彩的民俗活动,“试花灯”是常见的一项,大街小巷张灯结彩,形态各异的花灯被高高挂起,有精巧别致的宫灯,其繁复的花纹彰显着传统工艺之美;还有憨态可掬的生肖灯,依照当年的生肖属相打造,活灵活现,引得众人驻足观赏。人们借此机会提前欣赏花灯之美,为即将到来的元宵佳节营造出浓厚的节日氛围。

“走百病”也是流传较广的民俗。男女老少纷纷走出家门,漫步于街头巷尾、河边桥畔,通过散步游走的方式祈愿祛除疾病,保佑身体康健。大家一边行走,一边交流着对新一年生活的美好期许,让这一传统民俗活动承载着人们对健康生活的向往。

在一些地区,正月十四这天还会"守财神",商户与家庭在夜晚时会供奉财神像,点燃香火祭拜,祈求新年财源广进、事事如意。祭祀仪式虽然带有一些迷信色彩,却承载着人们对富足生活的向往和期盼。

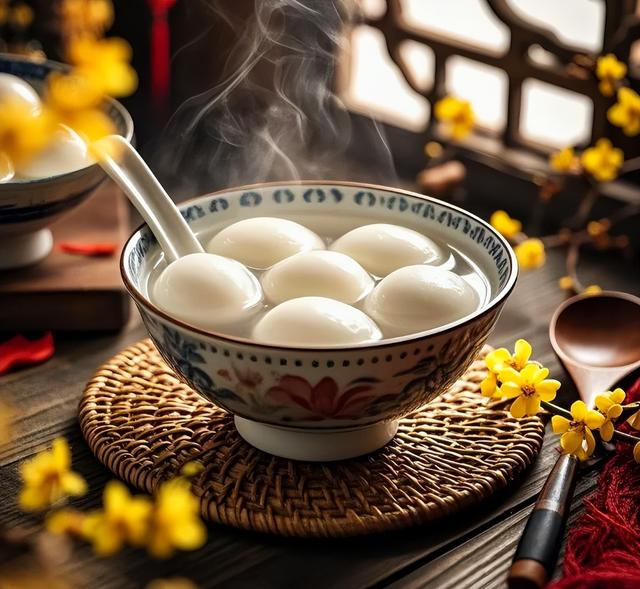

就饮食而言,不同地区有着各自的传统食物。在部分南方地域,有食用“汤圆”的习惯,汤圆软糯香甜,包裹着香甜的馅料,寓意着团圆美满,阖家幸福。其制作过程饱含着家人的用心,一家人围坐制作汤圆的场景也满是温馨,为节日增添了浓浓的烟火气息。

汤圆的做法也比较简单,一般是芝麻花生馅,把炒熟的芝麻和花生擀碎,混合白糖或红糖拌成馅,再用糯米粉和温水混合均匀揉成面团,取一小块面团,按压出小坑,放上芝麻花生馅,再收口包圆,搓成圆球形,锅里烧开水,汤圆放进去,煮至漂起,再煮2-3分钟即可熟透。

以前的汤圆大多是芝麻馅、花生馅、豆沙馅等,现在馅料也多,水果馅、咸口味的都有,可以根据自己的喜好去选择。

除了汤圆以外,在临海地区,“糟羹”也是一种特色小吃,颇受欢迎。它以米粉或薯粉为原料,搭配上各种时蔬、肉类等食材,煮成浓稠的羹汤。各类食材汇聚一堂,营养丰富,味道醇厚,承载着人们对生活富足的期盼,也成为正月十四餐桌上的一道特色佳肴。

做法:准备食材一般有咸肉切成丁,香肠切成丁,芋头切成丁,胡萝卜切成丁,豆腐干切成丁,红薯粉条泡软后切小段备用,另外再准备一些虾皮、香菇丁、青菜等。

炒锅上火烧热,放食用油,油热后放姜丝、葱花炝锅,放咸肉丁、香肠翻炒出油脂,再放胡萝卜丁、豆腐干丁、香菇丁、芋头丁等翻炒变软,加入适量清水炖煮熟透,加少放盐调味,把粉条小段放进去煮熟,再把米粉加水稀释后倒入沸腾的锅里,边倒边搅拌,锅里的食材就会浓稠,最后把切碎的青菜放进去拌均匀即可出锅。

忌二事:忌洗衣服:这一天尽量不要洗衣服,因为水为财,被认为是财运的象征,如果这一天洗衣服,意味着把财运洗没了。虽然听起来有点玄乎,但老一辈人对这些忌讳却是深信不疑。

忌争吵:不宜与人发生争执,不宜随意打骂孩子,这一天家庭氛围应保持和谐融洽,期望新的一年家庭关系和睦,尽量避免发生不愉快之事,因为传统观念认为这会影响接下来一年的运势,人们都希望以平和、愉悦的状态迎接新岁的美好。

正月十四作为春节与元宵佳节之间的重要节点,承载着深厚的民俗文化底蕴,其中的传统民俗、特色饮食以及各类禁忌,无不体现着人们对美好生活的向往与追求,值得我们代代相传,珍视这份独特的文化记忆。