1975年,被关了三年牛棚、受了七年牢狱之灾的叶浅予,终于得到了释放。

他万万没想到,自己还能活着走出监狱,已经68岁的他大喊:

“什么乌七八糟的帽子都得去掉!我叶浅予还有十年二十年艺术生命,不怕翻不过身来!”

然而,一年后,刚从狱中出来没多久的儿子叶善藜,患尿毒症去世,年仅46岁,走在了年近70的老父亲之前。

晚年被癌折磨的他,一直冥思苦想一个问题:这一生自己做错了什么?

1907年,叶浅予出生在浙江桐庐,因为属羊,乳名又叫阿羊。

刚满1周岁时,正好是光绪驾崩、溥仪登基,于是叶浅予又自嘲“清末遗童”。

但他生得逢时,外公外婆那一辈,还很穷,全靠一份银匠手艺,后来才逐渐积累财富。

有了一间银楼,加工和销售金银饰品,名下还有不少房产、几百亩田地。

叶浅予的母亲嫁到叶家,陪嫁了12亩田,已经算得上阔绰人家。

然而,再大的家业,也抵不过一个败家的儿,叶浅予的舅舅染上烟瘾,没两年就把家底全赔光了。

连带着叶家也遭殃,叶浅予父亲开的南货铺也搭进去了。

过了几年少爷生活的叶浅予,未来的路被安排得明明白白的。

父亲送他去盐务中学,寄希望于他毕业后能在盐业捞个铁饭碗。

恰巧,盐中的教导主任胡也衲是个画家,大笔写意花卉提笔就来。在他的影响下,叶浅予逐渐喜欢上画画。

叶浅予的家兄回忆:

“中学里开设的图画课一星期只有一次,叶浅予觉得不过瘾,他一有空就站在图画老师窗外看老师画。

老师发现他这个小画迷,就吸收他参加课外图画小组。”

值得一提的是,跟叶浅予同班的申石伽后来成为杰出的山水画家,画竹最为出名,比他晚入班的陈从周也成为了知名的古典园林建筑专家。

1921年,厦门大学成立,叶浅予被招生条件吸引,又去厦大当了半年的旁听生。

其实,叶浅予突然去厦大,也不单单是因为厦大招生条件。

在堂姐的怂恿下,叶浅予偷偷早恋了。

没谈几个月就被学监抓了个现行,“品行”被评了个“丙等”,学习成绩也降到“丙等”。

叶浅予觉得太丢面了,趁着还没被父亲发现,叶浅予先斩后奏,溜去了厦门。

结果,还是被父亲发现了,叶浅予回忆:

“混到寒假,父亲打听到我和女友结伴去了厦门,急忙汇了100元路费来催我回老家。

我没脸去见父亲,不敢回去,父亲怕我在外面干出什么丑事,亲自到杭州来押我回去。

进了家门,父亲破口大骂。我一赌气,独自跑到县学前的一口井栏上坐着。

母亲生怕发生意外,横拉竖扯地把我拉回了家,哭着对我诉说:

“你真糊涂,你阿爸的铺子蚀了本,关了门,从厦门赎你回来的那100块大洋,还是拿两亩田抵押去借来的……”

父亲破产,家境更加雪上加霜,叶浅予也没心思谈恋爱了,决定开始赚钱养家。

天赐良机,叶浅予偶然发现,《申报》刊登了三友实业社招考。

叶浅予“投机取巧”,仿照报上的广告,画了穿一身三友实业社新创制的“自由布”的女装广告,没想到顺利应聘。

后来,叶浅予又被调去广告室画广告。

其间他一直尝试画漫画向报刊投稿,由于画的都是讽刺社会,所以很受大家喜欢。

1930年,叶浅予为《晨报》创作了“王先生别传”,“王先生”和“小陈”逐渐成为上海家喻户晓的漫画人物。

1932年,机缘巧合之下,叶浅予认识了张善子,继而跟他的弟弟张大千也打了个照面。

但在此之前,两人就对彼此略有耳闻。

据张大千的学生刘力上回忆,当时张大千与叶浅予虽然还不认识,但张大千对叶浅予的《王先生》一直赞不绝口,“只要连载的报刊一出,老师就马上让我去买回来一睹为快”。

1935年,张大千应徐悲鸿的邀请,到中央大学艺术系任教,还在南京开了画展,暂住在张目寒家,叶浅予便去找他。

走进书斋,刚好看见张大千和谢稚柳凑在一起作陈老莲的假画,张大千负责画,谢稚柳题字。

谢稚柳开玩笑对叶浅予说:“这次被你撞见了,防止你说出去,我今天必须交你这个朋友了。”

张大千不在大陆时,几位好友想给他通信,但信寄不过去。

于非闇回忆,他曾与叶浅予、谢稚柳在恩成居吃饭,吃到一半:

“叶浅予建议我以老朋友的身份,写一篇怀念张大千的文章,后来这篇文章刊登在香港《文汇报》上,我们就知道,他肯定看见了……”

1947年,叶浅予去了趟美国,回来便被徐悲鸿邀请,去北平艺专任教。

徐悲鸿画功不必多言,他识人的能力更是了得,齐白石、傅抱石也都是他挖掘的大师。

徐悲鸿对叶浅予颇为欣赏,曾说:“中国此时倘若有十个叶浅予,便是文艺复兴的大时代之来临了!”

就这样,这个几乎是靠自学成才的画坛“草寇”,走上了讲台,在讲台一站就是36年。

这个经历过家道中落,又在战火中浮浮沉沉的画家,深知绘画对一个国家的未来。

他曾立下誓言,要为中国培养最好的国画人才,建设最优秀的教师队伍,尽自己最大的力量去弘扬民族传统绘画。

龚继先入学中央美术学院时,叶浅予已经在那里当了三年系主任了,刚满50岁。

叶浅予凡事还亲力亲为,要求到极致,龚继先回忆上第一节课,叶浅予给他们树立规矩:

“第一,必须守时,不得无故缺课;

第二,画具用完,要及时清洗干净,画具干净,画出来的画才能干净;

第三,不允许甩笔,决不能把教室墙壁甩成万花筒。

谁要是做不到,就请到教室外面去,不许上课。”

插句题外话,黄胄就当不了叶浅予的学生,因为黄胄曾住在赵望云家,赵望云的儿子曾说:

“黄胄哥一个人住一间房子,他画画的特点是用笔豪放,满屋子的墙壁、天花板被他搞得到处都是黑墨点。”

叶浅予教画画,讲中国画的色彩,带学生去看壁画,去现场考察,给他们分析讲中国画理论方法。

他很喜欢任伯年,经常把珍藏多年的任伯年作品带到课堂上供学生观赏,还带学生去老舍家学习。

除此之外,叶浅予的教学更是到了特别“夸张”的地步。

有学生说:

“叶老师教我们怎样看画,册页怎么看,手卷怎么看,一幅画怎样打开,怎样收起,都一一示范。”

龚继先去上海人美社派我去博物馆实习,每天负责收挂南京博物院运来的珍贵藏画。

“每次有同事看到我打开和收起画卷的手法,都会赞叹不已,问我是不是跟叶浅予先生学的,因为他们也都是叶浅予老师的学生。”

而不管学生是谁,不管教了多少年,叶浅予给学生上的最后一课,永远是:

不要急于卖画,要踏踏实实打好基本功,将来才有成绩。画画,人正了,画也就好了。

但是,越是尽职尽责,后面的大风暴才越不可能放过他。

别人罗列了叶浅予这辈子一系列的成绩,中国漫画鼻祖、教书育人、创立了一套现代中国画教学体系等等。

叶浅予却在自传里骄傲地说,这辈子最大的成就就是住了三座监狱。

1968年4月23日凌晨,突然有人敲响了叶浅予家的门。

他刚把门一开,外头两个穿着制服的人,拿着一张逮捕证在他面前一晃,就把他架上了车。

叶浅予嘀咕:“终于轮到我去住监狱了,就是可惜了在牛棚练了三年的扫厕所技术……”

那天,叶浅予被拖进一个黑屋里。

只听见黑暗中有人问了他一句是不是叶浅予,他就被扒光了衣服,戴上了手铐,扔给他一个便壶和一条毯子,那群人就走了。

“全过程不到一小时。我头脑顺着这过程,愈来愈清醒,它告诉我,我已是一个犯人了,今后的岁月是长是短,上帝也许知道。”

第二天,天还没亮,门锁又开了,叶浅予知道,新的磨难要来了。

“牢门小窗忽然打开,塞进两片草纸,领会到这是催我赶快大便,我便遵从无声命令,坐到那铅桶上,使劲挤,挤出两段硬屎。”

上完厕所后,狱卒打开门,大家挨个去领早饭,每人两个窝窝头,一块咸菜,没有筷子,只能用手抓着吃。

在那里做事都要一步步来,不能乱动也不能乱看,一坏了规矩就要受惩罚。

有一天叶浅予只是瞧了一眼窗外,就被狱卒拿着木条猛敲了他后脑勺十几下。

叶浅予满头流着血,回到牢房,想过要了结自己,想起临走前老伴往他腰上系了条裤腰带,他一阵狂喜,那一瞬间是他入狱以来最开心的时刻了。

可一摸裤腰,叶浅予苦笑了一下,巨大的失望立即席卷了他全身,他忘记了早在进来之前,他手上所有东西都被没收了。

没有皮带,上不了吊,该怎么才能解脱,叶浅予又想起一个朋友,曾卸下灯泡,把手指塞进灯头,触电自尽。

可牢房的开关在门外,狱卒时时刻刻盯着他,叶浅予根本没法行动。

住在自己斜对面的老头,中午被狱卒抬着出来,血肉模糊,狱卒提着水冲了一遍地,水立即被染红了。

看着那不断流向自己的血水,叶浅予不但没有害怕,反而心生羡慕:

“这老头哪来的凶器,又哪来这么大勇气,从容不迫,偷偷脱离了苦海!简直是对我一大讽刺,我的解脱思想又上升了。”

没办法了,叶浅予只能用土方法,直接用头去撞墙。

结果撞了四五下,头疼得不行,没想到死都不怕,现在居然还怕疼。

试了一圈都没成功,叶浅予决定还是好好活着,万一他自杀了,日后还要给自己安一个“畏罪自杀”的名头,自己一定不会安息的。

之后,叶浅予又辗转到北郊拘留所关了半年。

那段时间,他每晚躺在被褥上,周围的臭虫就会急不可耐围上来,啃咬他的皮肤。

叶浅予还聊以自慰:

“看来这间牢房已经空了很久,今晚我来大摆筵席,慰劳这帮饿鬼。如此一想,也就无所顾忌,老老实实献出鲜血就是了。”

就这样,叶浅予在监狱里待了整整七年,进去时刚过61岁,出来也快70了。

被浪费了七年,在天亮了之后,很多同行争相抬高画价,希望能把过去没赚的钱一把赚回来。

叶浅予却开始“摆起架子”,朋友胡桂林说:

“叶跟画店协议,他的画价不能超过多少多少,高了不卖。

他用自己的实际行动,企图扭转全民拜金大潮,多少有些堂吉诃德式悲剧色彩,当然最后只是便宜了画商。”

有个大人物几次提着厚礼来看望他,叶老就是不见。

画院画展活动,叶老能不参加就不参加,参加了,也是牢牢践行五不原则:

不剪彩不贺喜,不题字不签名,不吹吹捧捧。

就连他进监狱前招的最后一个学生,办画展想求他赐字,叶老也拒绝了。

当年他教学生画画不能太功利,不要急于卖画。

对学生来说,那也许只是一句场面话,但叶浅予坚持了大半辈子,一直到去世。

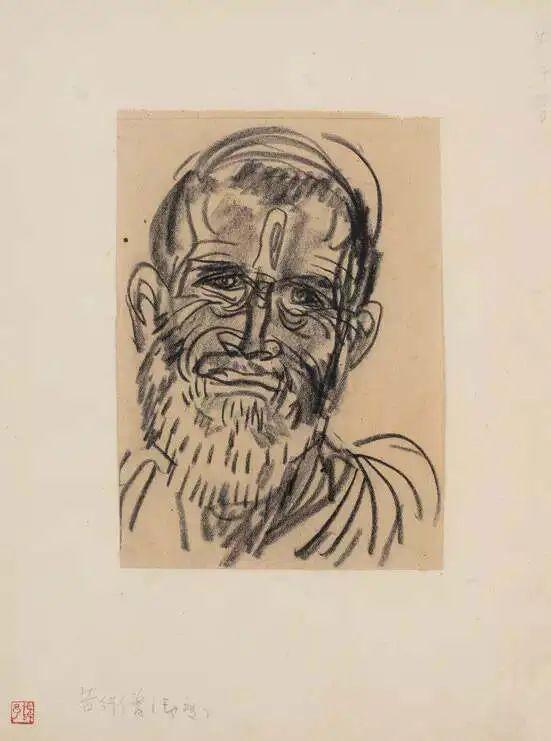

下面是叶浅予作品欣赏: