对于李嘉诚出卖港口的这件事,大家也不必东看西看了,汇总精编,3分钟全了解。

2025年3月,一则“李嘉诚将43个港口卖给美国财团”的消息引爆舆论。这场看似普通的商业交易,因涉及全球航运命脉和中国战略利益,迅速演变成一场关于企业家责任、国家主权与地缘博弈的全民大讨论。

有人说这是资本逐利的常规操作,有人痛斥其为“卖国”,而最终,这场交易的走向却因国家的强力介入出现戏剧性转折。

一切始于3月4日。李嘉诚家族旗下的长江和记实业宣布与美国贝莱德财团达成协议,以228亿美元的价格打包出售分布在23个国家的43个港口,其中包括巴拿马运河两端的关键港口。消息一出,市场反应热烈,长和股价次日暴涨21.86%。

但很快,舆论风向急转直下。人们发现,这些港口不仅是商业资产,更是全球贸易的咽喉要道——巴拿马运河承担着中国21%的商船货运量,而美国若控制这些港口,可能对中国船只加征费用甚至限制通行,直接威胁中国运输安全。

争议的核心在于李嘉诚的选择,过去十年,他频繁抛售内地和香港资产,转向欧美布局,被舆论贴上“撤资离场”的标签。

这一次,他出售的港口有些位于“一带一路”沿线国家,与中国近年通过贷款、援建等方式艰难拓展的全球物流网络高度重合。例如,中国曾顶着西方“债务陷阱”的指责,帮助斯里兰卡建成汉班托塔港,而李嘉诚却将类似优质资产低价甩卖,被批“为美国霸权铺路”。

更微妙的是,贝莱德与美国政府关系密切,其CEO被曝与特朗普政府密谈交易细节,而美国正试图通过控制巴拿马运河、马六甲海峡等关键航道强化对华围堵。

官方态度迅速明确。3月15日,港澳办罕见下场,转发《大公报》文章《莫天真勿糊涂》,直言“伟大的企业家都是铮铮爱国者”,将交易定性为“损害国家利益”。

随后,香港特首李家超强调“任何交易需符合法律法规”,暗示审查可能启动;前特首梁振英更在社交媒体痛批李嘉诚“商人无祖国”,警告其“失去祖国庇护将成孤儿”。

这些表态被解读为“最后通牒”——李嘉诚若执意推进交易,可能面临政治与商业的双重反噬。

但真正让局势逆转的,是国家层面的行动。3月21日,中方专机飞抵巴拿马,与巴政府达成深化合作承诺,试图从源头瓦解美国对巴拿马港口的控制计划。

3月23日,李嘉诚次子李泽楷突然现身北京,参加中国发展高层论坛,被外界视为“求和信号”。然而,这场危机公关未能平息怒火。

3月27日,外交部发言人郭嘉昆公开表态,称“反对经济胁迫和霸凌行为”,虽未点名,但句句指向贝莱德交易背后的美国霸权逻辑。

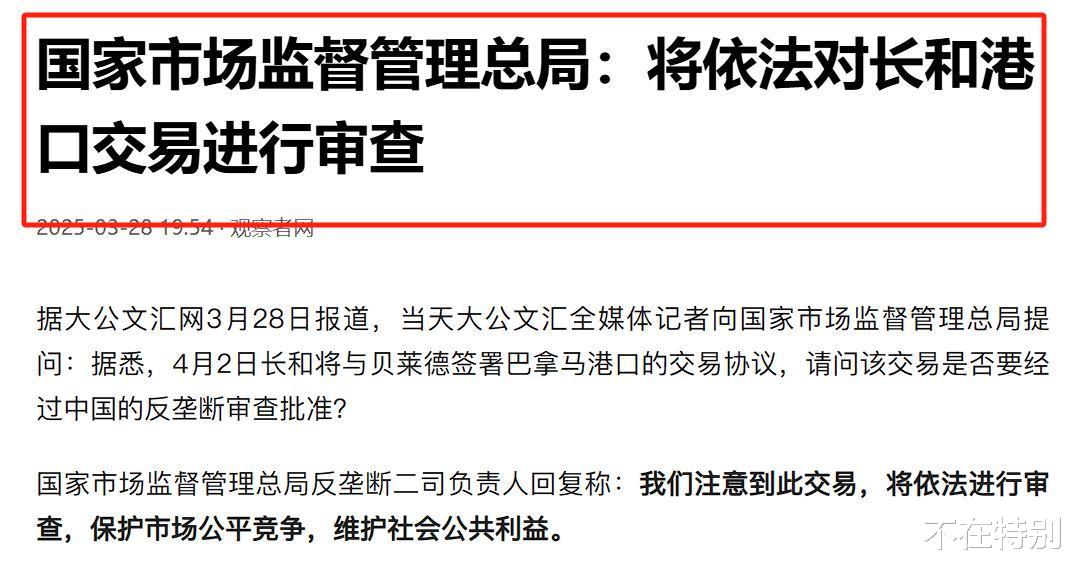

3月29日,国家市场监督管理总局表态“依法对长和港口交易进行审查”,审查其是否违反《反垄断法》《国家安全法》及《反外国制裁法》。

法律专家指出,美国此前施压巴拿马排斥中企的行为已涉嫌违法,而李嘉诚的交易可能成为美国“长臂管辖”的工具。

这一系列举措,彻底打乱长和的套现计划,交易原定4月2日完成投票,但如今贝莱德需面对中美双重审查,而中远海运等中企已释放接盘意向。

这场博弈最可能的结局是什么?从现有信息看,交易大概率流产。

一方面,美国内部对贝莱德垄断的质疑声起,反垄断审查可能拖延;

另一方面,中国舆论压力与监管干预已让李嘉诚家族骑虎难下。即便强行交割,长和在内地的零售、基建等核心业务或将遭系统性排斥,其商业帝国可能因“失去根基”而崩塌。

更深远的影响在于,此事暴露了全球化背景下商业与政治的复杂纠葛——企业家若只顾“在商言商”,忽视国家利益,最终可能付出远超经济利益的代价。

正如网友所言:“你可以赚走每一分钱,但历史会记住每一份背叛”。而国家的出手,不仅阻止了一场潜在危机,更向世界宣告:在涉及主权与安全的问题上,中国绝不会让步。