1952年快结束时,新的税收制度一出来,社会上立马炸了锅,好多地方的领导都赶紧给中央写信,说新税制搞得他们那儿乱套了。那时候,中财委的代理头头薄一波,二话不说就派人跑到各大城市去,查看新税制到底出了啥问题,好赶紧整治整治。

经过一番折腾,各地冒出的大麻烦很快就被妥善处理了,不过薄一波也因此挨了顿狠批。

第二年,全国财经工作会议又召开了,这时候有人跳出来,对薄一波连连发难,一个劲儿地找他的茬儿,结果会议的主题都给带跑了。周总理作为主持人,也是头疼得不行,场面一度失控,最后实在没办法,只能去请毛主席来定夺。

碰到难题没法决断时,咱可以找“高手”来帮忙啊!把陈云老同志、小平老同志请回来参会,这不就行了!毛主席这么一说,陈云和邓小平两位老同志立马从外地回到北京,他们一来,会议的风向立马就变了,薄一波的难题也迎刃而解了。

薄一波遇到误解和批评,心里头有点儿过不去,琢磨着要不要去基层干点活儿。这事儿传到毛主席耳朵里,他老人家直接找薄一波聊了聊,说还是希望他能留在中央。毛主席告诉他,挨了批评心里不舒服可以慢慢消化,也可以找朱德、彭德怀他们聊聊,说不定能换个思路。

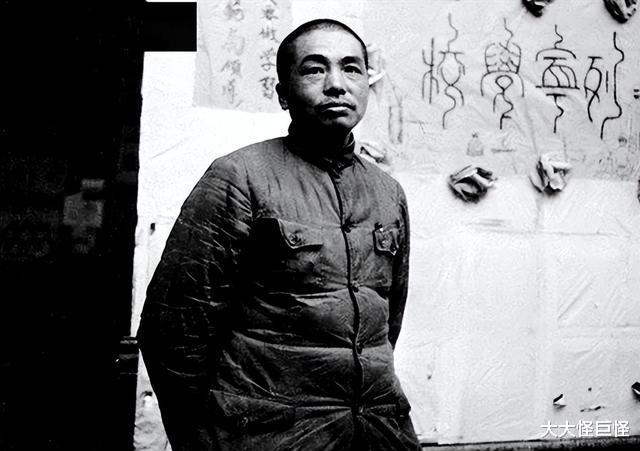

“我得去找那两位大领导聊聊。”跟毛主席聊完后,薄一波直接奔向了彭德怀那里。说起来,他们两人在抗战那会儿就已经是并肩作战的好兄弟了,那份深厚的战斗情谊一直延续着。薄一波这辈子,彭德怀对他的影响可不小。

一见到彭德怀,他那身不花哨的打扮就让薄一波记在了心里。薄一波自己从没上过战场,所以一开口聊天,他就急着问彭德怀关于打仗的事儿。但彭德怀没给他讲啥高深的兵法,只是说让他自己去战场上体会,仗打多了,本事自然就到手了。

薄一波对彭德怀给他上的第一课印象深刻,过了几十年,他还清楚地记得彭德怀那种实事求是的态度。

之后,薄一波和彭德怀常常碰头,不光说工作上的事儿,也会交流些思考方式和怎么提升自我。有那么一回,薄一波直截了当地说自己是个急脾气,心里头也清楚这不是啥好习惯,可就是想改也改不了。

“你跟我比起来,那简直就是‘九牛一毛’啊!”彭德怀一听这话,立马就乐呵了。接着,他给薄一波支了一招:碰到啥大事儿,先把解决办法写下来,搁抽屉里放着。等第二天一早,脑袋瓜子清醒了,再翻出来好好琢磨琢磨,觉得妥当了再往外拿。

从那以后,薄一波也照着那个路子去尝试,效果还真不错。另外一回,彭德怀聊到工作得深入调查了解,就拿袁文才和王佐那事儿举例。彭德怀开门见山地讲,这事儿他自个儿也得担点责,当时没多琢磨,光听了别人的话。

老话说得好,多听听各方的意见心里就亮堂,只听一面的话就容易糊涂。要想真正明白这个深刻道理,有时候得经历些惨痛的教训才行。

听完彭德怀讲的那些,薄一波心里也挺不是滋味,但他觉得彭老总这人能吸取教训,还是挺明智的。所以,当自己也挨了不该有的批评后,薄一波脑子里就浮现出了彭德怀的身影,盼着彭德怀能给自己指条明路,解开这心里的疙瘩。

薄一波原本心里打鼓,以为彭德怀肯定会数落自己一番,比如说自己容不下不同声音之类的。但出乎意料的是,彭德怀非但没那样做,反而比平时还要和颜悦色。

我认识你这位同志,总体来说,你还是挺不错的。但你得明白,要是有人脑袋里装点想法,手里有点本事,还喜欢发表点不同看法,同时身上还带着点小毛病,那他可得准备好接受不少批评……就拿我来说吧,我也是经常被人家批评的,八年前,在那华北工作座谈会上,我不就狠狠挨了一顿批嘛……

八年前,彭德怀挨了顿批评,那次批评是由薄一波亲自主导的。那次会议的重点在于梳理华北敌后的抗战情况,但其实毛主席心里还有个小算盘,他打算借这个机会,让那些对彭德怀工作有啥意见的人,都开诚布公地说出来。

会议一开始,彭德怀就自己先挑了些毛病,说的不光是打仗上的事儿,还有政治立场上的大问题。接着呢,会议的话题就不知不觉地从总结工作上跑偏了,大家开始纷纷给彭德怀提建议。结果这一提建议不要紧,最后竟然变成了对彭德怀一顿猛烈的批评。

说到那些狠批里,“跟着王明那一套走”算是骂得最凶的了。1937年王明回到国内,他那一套向敌人妥协,甚至有点像要投降的想法,在党内竟成了主流。大家那时候没看透王明,结果就把毛主席的好点子给晾到一边了。

彭德怀同样对王明的路线不太清楚,但他既没站队毛主席的正确方向,也没明确支持或反对王明的错误主张,而是选择了一种含糊不清的立场。

尽管彭德怀后来明白了自己不对,并且全力站在毛主席的正确立场上,但他那时候的表现却变成了对毛主席看法的一个争议点,以至于在座谈会上差点被大家完全否定。

说起彭德怀带领的平江那场武装行动,有人就说那是“趁机掺和革命”。还有啊,他原来的名字“彭得华”,也被扯上关系,说这是要“打中国的主意”。袁文才、王佐两位同志的不幸遭遇,也被扣上帽子,说是彭德怀为了清除不同声音的手段。就连他一直坚持的朴素生活,都被歪曲成“过分压抑自己欲望”的表现。

碰到这种歪曲事实的指责,彭德怀展现出了“有错就改,心胸开阔”的大度风范。尽管期间他也会偶尔提出异议,但在整个会议过程中,他都保持着一种平和的心态,斜倚在门边那张老旧的沙发上,时不时在本子上记录点什么,接着就安静地聆听他人的意见。

会议快收尾的那天,彭德怀听了大家的意见和批评后,又一次从头到尾地反思了自己。他直截了当地承认了自己的不对之处,并且真心实意地接受大家的指正。但要是遇到那些不公平,甚至是乱扣帽子的指责,彭德怀可不会顺着别人乱说,他多次表明自己的态度:“认错得真心实意,不是为了讨好大家。”

座谈会一完事儿,彭德怀就私下找薄一波聊了回天,一脸认真地跟他说:“我这儿还有笔账没结清呢。记得在太行高级干部会上,你冲我提的那几个茬儿,我当时没吭声。但后来左思右想,觉得你说得在理,那批评挺到位,我心甘情愿地接受。”

要是把批评都当成重担扛在肩上,我恐怕早就迈不开腿了。批评里的是是非非,有的当下根本说不清,那就留给时间去验证吧。薄一波听完彭德怀这番话,沉默不语,心里对党内批评的思考却更深了一层。

1959年那会儿,彭德怀跑到湖南去看了看情况,到了株洲,碰巧遇到了也在那儿做调研的薄一波。俩人一聊,薄一波就说起当地的干部报的粮食增产的数字不太靠谱,有点水分。彭德怀一听,立马点头表示同意。

根据薄一波的建议,他们俩各自给中央拍了电报,把湖南那边的真实状况说了出来。

没过多久,彭德怀就碰到了冤枉他的批评,薄一波呢,也是因为没办法,说了些不是心里话,结果这事就成了历史上的遗憾。后来薄一波在自己的回忆录里头,很爽快地认了这档子事,还说他“到现在心里还过意不去”。

受到彭德怀的熏陶,薄一波同样坚持了一种脚踏实地的办事态度。当华北会议上有人批评彭德怀时,薄一波本可以找出诸多借口来为自己开脱,但他却选择了另一条路,那就是多次在公众场合进行自我反省。针对彭德怀所说的“认错就别想着出风头”,薄一波曾深有感触地表示:

这话说得在理!无论是点评别人,还是自我反省,都得讲究个实话实说,不能光想着怎么吸引眼球、出风头。对我们共产党人来说,这是一条啥时候都不能丢的原则。