昨晚和儿子在聊《西游记》中的故事人物猪八戒时,无意中聊到了娶媳妇。

顺带着我就问儿子长大了想要娶一个什么样的媳妇?他一开始说不知道。

后来架不住我老问,他突然来了一句“像妈妈这样的”。

听到儿子的回答,我突然想起了在《硬核父母的五项修炼》一书中看到的一句话:

“如果男孩能够顺利的度过“俄狄浦斯期”的纷扰,他的潜意识愿望将从“我想要妈妈”转化为“我要像爸爸”,像爸爸长大后“娶”一位像妈妈一样的女人”。

换句话说就是,当男孩有了“娶像妈妈一样的女人”的想法时,就说明他已顺利的度过了俄狄浦斯期。

后来我问儿子为什么?他说就是觉得妈妈好。

突然就发现,不知从什么时候开始,我们的亲子关系竟然已经变好了。

要知道,有很长一段时间我们简直水火不容,天天大吼大叫,脾气火爆。我讲什么他都不听,老喜欢跟我对着干。

然后,我也没什么好脸色给他,说话也很冲,最后弄得大家都疲惫不堪,亲子关系更是如履薄冰。

与孩子关系的紧张,一度是我最为头疼的问题。为此,我一直都在不停地听课、学习和大量阅读,希望能够从中找到解决之法。

都说皇天不负有心人。

确实是这样。只要有心,并愿意为之努力,一切都不会被辜负的。

先有情感的流动爱是情感的流动。

《生活需要幸福力》一书中说:“真实的爱,不是只满足自己的期待,而是完成一场接力赛”。

说回到我与孩子亲子关系的紧张。

为什么亲子关系会紧张?

因为我和孩子间的情感出现了裂痕,或者直接断裂了。

所有我对孩子的那些威胁指责,吼叫怒骂,甚至是枝条上身,说到底都是在破坏我们的亲子关系,阻断情感的流动。

当亲子间的情感不再流动时,它就如一潭死水了无生机。

这也是为什么父母总对叛逆的孩子束手无策,头疼万分,因为他们间的情感也不再流动,在意的只是各自的需要。

父母希望孩子懂事听话,不要“作妖”,让一切都好好的。孩子希望脱离父母的掌控,想要自己做主。

在亲子关系里,如果父母只一味的想要满足自己的需求,而看不到孩子的需求时,亲子关系就会自然而然的紧张,甚至崩裂。

后有良好亲子关系的建立人是情感的动物。人会爱人,也需要被爱。

亲子之间,只有在孩子感受到父母的爱时,孩子才会发自内心的想要靠近父母,听进去父母的话。

因此,爱是需要表达的。但表达不是用“打是亲骂是爱”,或者“棍棒底下出孝子”的方式,而是用接纳、包容和支持的方式,也就是父母要有同理心。

同理心教练创始人董国臣说:

“人不是机器,‘无论人们做还是不做某件事,都在试图满足某种内在的需要’,当我们给出的建议是直接改变行为时,就不会看到他之前行为试图满足的需要。这样容易产生冲突”。

那该怎么办?

《同理心的力量》一书中说到:“先同理,后建议”。

意思就是说,先同理孩子,然后再给建议。

至于如何同理,书中举了一个孩子爱玩游戏的例子。

董国臣有位朋友,朋友家正上小学的孩子爱玩游戏,为此朋友感到非常担心。于是便找到了他,让他帮忙和孩子交流。

董国臣跟孩子交流的方式,就是先同理孩子。

他跟孩子说:“叔叔想,你玩游戏一定有很好的理由”。

孩子回答他说是的,因为班里的同学都在讨论,如果我不玩,他们就不和我玩,我们也就没什么好谈的了。

在与孩子交流的过程中,董国臣发现孩子的内在需求是想通过玩游戏满足自己对友谊和社群的需要。

然后他就跟孩子说:“如果能跟同学玩到一起,你们有很好的友谊,这些对你很重要的话,那除了玩游戏之外,还有其它方式吗?”

孩子回答他说还有。

如此这般,通过相互了解,交流就能更进一步,然后慢慢地就可以给出自己的建议。

因此,在与孩子沟通交流时,先同理倾听孩子,对孩子持有一份好奇,不仅能很好的连接孩子,更可以建立起良好的亲子关系。

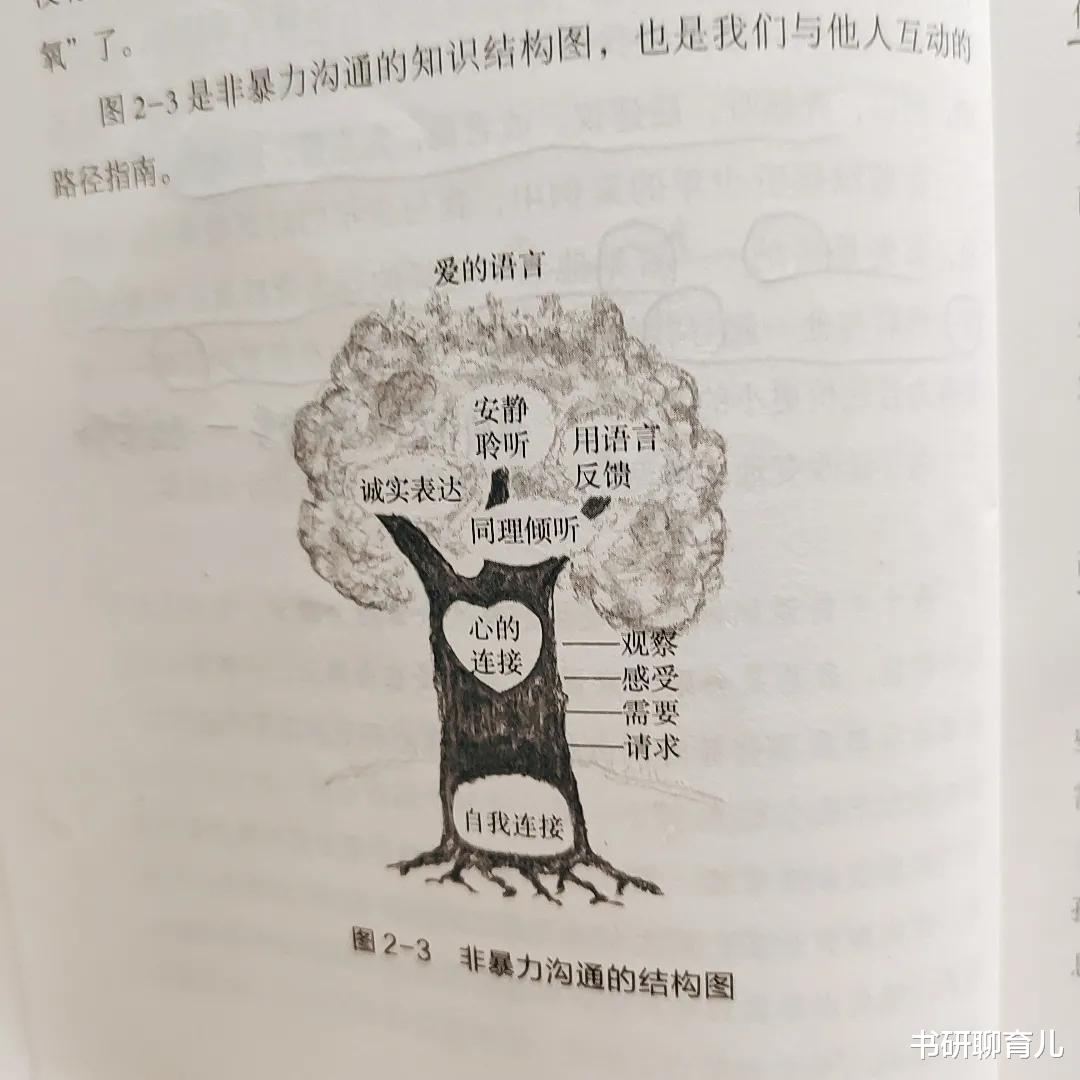

《同理心的力量》是一本专门讲述沟通的书。它在《非暴力沟通》一书的基础之上,研发出了简单易行的同理心沟通之法。