1968年10月的一个早晨,17岁的我与一帮热血青年一起乘坐一辆敞篷汽车,离开了青岛。

车轮滚滚,前途无限,汽车上的我们群情激昂,又意气风发。

经过一天的颠簸,终于在天黑前,我们到达了距离青岛二百多公里外的潍县朱里公社,我们30多名知青,要在这里插队落户。

汽车开进公社大院停稳后,大家纷纷跳下车,接着就是有人呼喊着名字,不断将行李和脸盆等从车上扔下来,站在车下的我们则左右迎接,不断接住被扔下的各类包裹。

物归原主,清点人数后,我们被领到了公社革委会食堂。在这里,我们吃了一顿热乎乎的晚饭。

吃完饭后,公社干部宣读知青分派名单。我们13名青岛籍知青,被分到了周庄大队。

当晚,我们坐着马车,跟随前来接应的几位老乡,来到了周庄大队第五生产小队。

周庄五队人口不多,只有三十多户社员,总人口一百二十多人,队长姓刘,叫刘茂才。他让我们十三名知青先暂住在老乡家中,一日三餐与老乡家一起搭伙吃饭。

临走时,刘队长告诉我们,等来年开春天暖和了,就给我们盖新房。

我和刘晓芹借住在一家孙姓的老乡家里,由于这家主人会木匠活,我们都叫他孙木匠。孙木匠与他媳妇生育了两个孩子,老大是姑娘,叫孙玉荣,与我同岁。老二是男孩,叫孙玉军,当年14岁,刚读初中一年级。

孙木匠家有三间大堂屋,院里还有两间厢房,厢房的外间是烧火做饭的地方,里间是一铺炕。

孙玉军和他父母住在堂屋里。我和刘晓芹还有孙玉荣,我们三人就住在厢房里,睡在那铺热乎乎的土炕上。

按当时的条件来讲,孙木匠家的生活还是比较富裕的,伙食也相对好一些,一日三餐,顿顿有玉米面糊糊或小米糊糊,每隔一天,还能吃一次炖菜。

孙木匠的媳妇勤快又手巧,会摊煎饼,每天都有煎饼吃,这让我们感觉孙木匠家的伙食比我们城里还好。孙木匠一家人都很善良,也很热情,对我俩特别好,我和刘晓芹发自内心地感激和感动。

很快,寒冷的冬天到了,队里的青壮劳力都到潍河沿岸修水利去了,孙队长就让我们知青跟着老社员和女社员干一些零杂活。

比如起牛圈,把起出的牛粪挑到麦田里,再把挑来土垫牛圈。因为是农闲时节,地里的农活也不多,基本就是干半天歇半天,我们也没觉得干农活有多累、多苦。

那些日子,每到收工晚饭后,孙玉荣就把她弟弟孙玉军叫到我们居住的厢房里,让我和晓芹帮她弟弟检查一下作业。因为玉荣姐没上过学,认识的字很少,她弟弟写的作业她也不知道对和错。

孙玉军长相挺好,嘴也甜,看到我和晓芹就喊姐,只是他不爱学习,写字也不好看,问他课本上学过的知识,好多他都不会。在我们的帮助指导下,孙玉军对学习慢慢入门了,写的字也比以前认真了……

第二年开春后,队里给我们知青盖了四间新房子,还成立了五队知青点,我们13名青岛籍知青都搬进知青点居住了。

因为孙木匠家住在村子北边,我们知青点在村子南边,距离有点远,我也就不方便辅导玉军弟弟的学习了。只是周末时,玉军会背个破书包,跑到知青点,还专门找我给他辅导功课。

在孙木匠大叔家借住时,木匠婶子不让我和晓芹做饭,也不用我俩刷锅洗碗,我俩天天都吃现成饭。

可到了知青点,我们要轮流做饭刷碗,伙食也赶不上在孙木匠大叔家借住时吃的好了,少了木匠婶子的关爱和温暖,我和晓芹心里多多少少有一些失落和难过。

到了秋收时节,生产劳动更累更苦了,天天都起大早割谷子、砍高粱,才打完场,紧接着就是播种冬小麦。等秋收秋种结束了,我们晒黑了,也累瘦了,各个变得不爱打扮自己了,就连洗脸梳头,我们也都马马虎虎,胡乱洗一把就结束了。此时,我们切实体验到:农村的生产劳动很累,农民的日子很苦。

1970年冬季,孙玉军初中毕业了,我们都希望他继续读高中,可他说不想读书了,想跟他爸学木匠。

就这样,16岁的孙玉军,拜自己的父亲为师,与孙木匠学起了木匠活。

每天早晨,父子俩每人背着个木匠箱子,前后出门,到周边的村庄帮乡亲们打家具、上房梁,东家还管一顿午饭。

有时,我们知青点里的床铺或桌椅板凳有破损时,我会把孙玉军叫来,他很快就帮我们修好了,完后还不忘塞给我几张煎饼。

孙家父子俩一年四季,村里村外,木匠活还不少,父子俩的收入还可以。他们把少部分的收入交到队里买工分,剩余的大部分就成了额外收入了。所以,孙木匠家是周庄大队比较富裕的人家。

1975年秋天,知青返城政策开始落实,我们在周庄五队插队落户的6名女知青中,有4人招工进城了,一人到县里工作,两人去了青岛国棉厂,晓芹到供销社当了售货员。7名男知青也有3人回了青岛,其中有一人还到县里工作了。

可能是因为我长得瘦弱,再加上我祖父还有历史问题,招工招干都与我无关。眼看与我一起来的知青都陆续回城了,我心里烦闷,情绪低落。好在有木匠婶子对我很关心、照顾,还经常安慰我、开导我,我低落的情绪才有所改变。

1976年春季,周庄小学需要增加一名民办教师,当时孙玉军的大爷正好当上了大队书记,在木匠大叔的举荐帮助下,我成了周庄小学的一名民办教师,教学生语文算数。

当上民办教师以后,我不用再下地干农活了,风吹不着,雨淋不着,每周还能休息一天,每个月还有几块钱的补助金,我对民办教师这个职业非常满意,发自内心地感激孙木匠大叔一家。

1976年夏季,也就是当了半年民办教师后,我照镜子时,突然发现,我的皮肤比以前白了,体重也增加了好几斤,个头也高了不少。木匠婶子说我这是女大十八变,越变越好看了。

1976年秋天,我被推荐为工农兵学员,也参加了文化课考试,最终政审没通过。

当我得知,自己与梦寐以求的大学失之交臂时,我死的心都有了。

那天,我正趴在床上哭泣,木匠婶子推门进来了。她拍着我的后背安慰我说:闺女,不能上大学咱就在学校当老师,当老师虽然比不上当工人当干部的,可怎么也比下地干农活轻松。”

有木匠婶子的劝慰,我很快坐了起来,擦干了眼泪。看我的情绪有所好转,木匠婶子又把我请到了她的家里。

由于几天没有好好吃饭了,当木匠婶子把摊好的热乎乎的煎饼递给我时,我就像在自己的家里,看到了自己的母亲一样,嘴里大口小口地吃煎饼,眼里却沁满了泪水……

经历了那场打击后,我也渐渐接受了这个残酷的现实。解放前,我祖父当过保长,他老人家的历史问题,有可能会对我造成一辈子的影响,也许我一辈子都不能离开农村了。

1976年初冬,刘队长突然来到知青点。他神神秘秘地把我叫到院子里,然后笑着对我说:“张老师,我想给你介绍一个对象,这个小伙子你很熟悉,人长得也不赖,还会手艺活,就是不知道你愿意不愿意?”

“你很熟悉,人长得也不赖,还会手艺活……”队长的话,让我首先想到的就是孙玉军,但我还是假装矜持地问道:

“刘队长,我这要模样没模样,要个头没个头的,谁会愿意娶我做老婆。”

“张老师,你可别这么说,你是有知识的青年,在我们农村,打着灯笼都难找的。小木匠孙玉军,就想娶你做老婆。”

“刘队长,我比玉军弟弟大三岁呢,这恐怕不合适吧。”

“孙木匠家早就说了,女大三抱金砖,玉军不嫌你大,只要你愿意就行。不过,玉军他娘也说了,你千万不要为难,愿意不愿意都是你说了算,就算你不愿意,玉军他娘也把你当闺女。”

说心里话,我是喜欢孙木匠一家人的,孙木匠一家人对我不薄,玉军弟弟也已经长成帅气的青年了,每每再路上见到我,还有些害羞地躲着走。

另外,返城与我无关,工农兵大学也没有我的机会,我很可能就得在这里生活一辈子了。所以,嫁给玉军弟弟,我还是有意的。

于是,征得了父母的同意,我和玉军弟弟定下了婚事。

当时有几名同学,都劝我不要这么草率就嫁人,更不该和一位木匠结婚。说句实话,当时我心里也很迷茫,但我觉得木匠大叔一家人都很淳朴善良,对我也很好,我也发自内心地喜欢玉军弟弟。

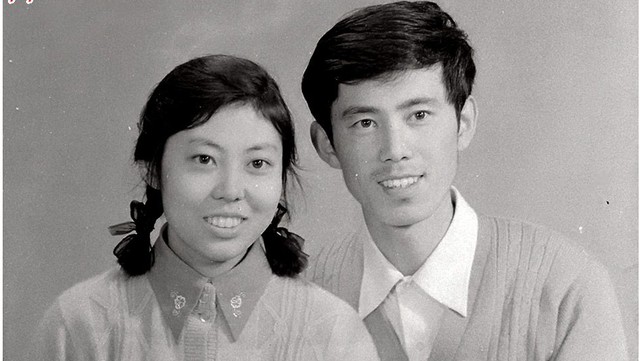

1976年腊月十二,我就和孙玉军领取了结婚证,在他的家里举办了简朴的婚礼。

婚后,我们的生活虽然说不上有多幸福,但也很快乐。孙玉军虽然比我小,可他很勤快,对我特别好。我婆婆待我更像亲闺女了,从来不让我干家务活,有点好吃的都偷偷盛到我的饭碗里,她说我是老师,只管教好学生就行,家里的事情不用我管。

1977年冬季,我得到恢复高考的消息时,我已经怀孕八个月了,1977年的高考,我没能参加。

1978年高考前几个月,玉军劝我备考,他说凭我肚子里的墨水,肯定能考上。可是,当时我们的儿子还在我的怀中吃奶呢,就算我能考上师范院校,可我却舍不得丢下可爱的宝宝,去实现自己的梦想。

1979年初春,我又怀上了第二胎,从此,我彻底放弃了参加高考的打算,高考与我彻底无关了!我死心塌地做一名民办小学教师了。

我们有了女儿后,婆婆心里高兴,但肩上的担子就更重了,她要照看两个孩子,还要做家务。好在孙玉军特别勤快,他老早就起床挑水,每天都是把家里的水缸灌满水后,他才出门干木匠活。回到家后,孙玉军不是哄孩子,就是帮着我婆婆烧火做饭,从无怨言。

看到孙玉军勤快,我婆婆又善良,还疼我,我感到很欣慰,觉得嫁给孙玉军算嫁对人了。

而更让我欣慰的是,我终于实现了读师范学校的梦想,我吃上了商品粮,成为了国家干部。

1982年秋天,终于不需要政审,通过考试,我以民办教师的身份,考上了县教师进修学校。

在教师进修学校学习两年,毕业后,我回到我们乡里的一所中学,成为了一名公办教师,月月都能开工资。我的两个孩子也随我转成了非农业户口,吃上了国库粮。

1996年,我儿子考上了青岛大学。1999年,我女儿考上了潍坊师专。那几年,我们村一共就走出三个中专生和两个大学生,我们家就考出了两个大学生。

2000年7月,我们家是双喜临门,首先是50岁的我评上了中学高级教师,其次是22岁的儿子,大学毕业留在了青岛,在一家科研所工作。

2010年4月,由于是高级教师,过完60岁生日后,我光荣退休。

我退休后不久,孙玉军的父亲孙木匠,也就是我的老公公,因病去世了。

老公公走的那天,我披麻戴孝,几次跪在老公公的棺前悲伤痛哭,跪地不起。我的儿子和女儿,几次硬生生把我拽起,然后轮流看护着,不让我出门,不让我再见到爷爷的棺材。

料理完公公的后事,我就带着我的丈夫孙玉军,回到了我1968年曾经出发的地方——青岛。

本打算也把我婆婆带到青岛,与我们一起生活的,但婆婆热土难离,不愿去青岛,我只好把80多岁的婆婆留在了农村,跟着玉荣姐一起生活。

2004年,父母在青岛的老房子拆迁,分得两套房子,母亲将其中的一套三室一厅的楼房给了我们。

才搬进新房安顿好后,我就回到了潍坊,把婆婆接到了青岛,与我们一起生活,一家人共享天伦之乐。

2020年初冬,由于感染新冠病毒医治无效,我90多岁的婆婆离开了我们。

婆婆走的那天,我依然披麻戴孝,但我没有过度悲伤,没有过度痛哭,因为婆婆早就嘱咐过我:英子,我是你娘,你是我闺女,你要听娘的话,我走时,你可不要哭啊,你跪在那里哭天抹泪的,我走的不安稳……

我婆婆心地善良,只会照顾他人,从来不愿麻烦别人。所以,婆婆选择在疫情期间驾鹤西去,就是你为了走的安稳,走的消停。

而且,恰恰由于疫情管控,除了婆婆的儿女儿孙,几乎没有别人给婆婆送行。

我的婆婆,您走得太消停了,您对我的好,我会永远记在心里。

如今,我和孙玉军儿孙绕膝,闺女和儿子都很孝顺,我们生活得很好。孙玉军虽然没有退休金,但我的退休金不但够我俩的花销,还可以积攒起来给闺女和儿子。

我俩的生活没有任何负担,每天早出买菜,归来后我做饭,他打扫卫生。吃完饭,刷完碗后,我们再一起出去遛弯,一年四季,一日三餐,生活平淡而幸福。

尤其假期周末时,儿子闺女会带着孙子和外女,还大包小包过来看望我们,那时间过得是快活而短暂。

而我和孙玉军,就在这快活的时间里,快乐地面对我们一天天地变老……

可以说,是50多年前我响应号召,到农村插队落户,才让我遇到了好人,孙木匠成了我的公公,木匠婶子成了我的婆婆,孙木匠的儿子孙玉军成了我过去、现在和未来的老伴了。

虽然孙玉军小我三岁,但我们婚后几十年,我俩几乎没红过脸,即便有过拌嘴,但都是孙玉军让着我,主动向我道歉,不让我受一点的委屈。

所以,回望自己走过的路,我无悔;回想自己遇到的人,我是幸运的。

这就是我的知青岁月往事,这就是我的情感生活经历。衷心祝愿各位知青哥哥姐姐们,都能像我一样,生活幸福快乐!

讲述:张海英

整理:石桩子

部分图片源自网络,如有侵权,联系即删。