1949年,世事变迁,万象更新,站在历史的新起点上,为啥那么多中国知识分子,就连那些之前对“共产主义理论”不了解甚至反对的人,也都决定留在大陆不走呢?其实啊,一直到1946年初,好多文化人心里头还对我方挺打鼓的。

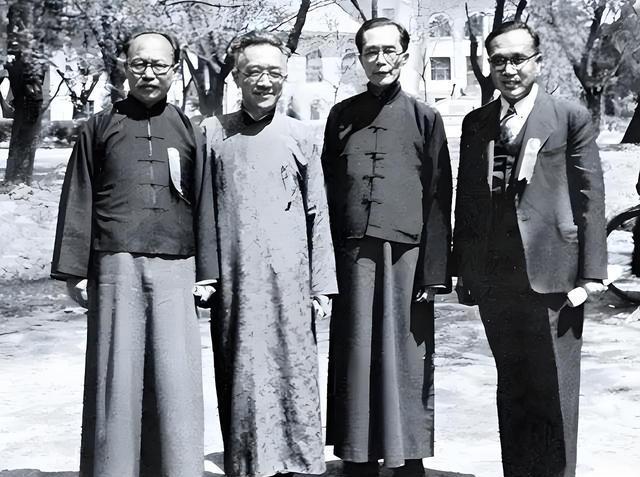

最关键的证据,其实是圈内大佬的亲身体验。1945年4月那会儿,大名鼎鼎的学者罗常培给即将接手北大校长的胡适写了封信,偷偷告诉他那边的情况。他说:“北大里头,除了曾昭抡,其他人大多都偏向右边。”就是说,大部分教授都是站在国民政府那边的,是可以拉拢的力量。罗常培自己呢,在1945年底,眼看内部纷争快闹大了,就跑到美国去了,被耶鲁大学请去当终身教授,本来是想避开这乱世的风波的。但到了1948年底,新中国成立前,他又突然决定回国了。

这里头有个关于中国近代史的大问题:怎么1949年前后那两三年,中国的知识分子好像突然间都转了立场,对国民政府再也不抱啥希望了?这中间到底经历了啥,让他们想法子变得这么快?这个问题,北大有名的教授钱理群琢磨了好多年(咱可以叫它“钱理群之谜”),也是现在很多学者一直在琢磨的历史难题。

原文内容假设为:“这篇文章主要讲述了小李在去年的这个时候,通过不断努力,终于成功完成了他的大型项目。这个项目的完成不仅给他带来了职业上的成就感,还让他收获了宝贵的团队合作经验。小李表示,这个过程中遇到的困难和挑战让他成长了许多,他会珍惜这次经历,并在未来的工作中继续努力。”“说起来,小李在去年这时候可是忙得不可开交,因为他一直在搞一个大项目。好在最后,他拼尽全力,总算是把项目给搞定了。搞定这个项目,小李觉得自己在工作上真是有头有脸了,而且还跟团队里的伙伴们学到了不少东西。他说,做项目时碰上的那些难题,真的让他成熟了不少。小李打算把这次的经验好好记着,以后工作还得接着加油干呢。”

有个事儿可能很多朋友不太清楚。说起来,在民国那会儿,大部分的大学校长还有好多教授,其实都是国民党的成员。

国民党起初也是搞“革命”的,是从反对清朝、拯救国家的想法中发展起来的,刚开始加入的多是有志之士。再加上那时候国民政府搞的教育政策,所以大学里面国民党成员特别多。就拿国民党成员身份来说,北大的蔡元培是,清华的梅贻琦是,南开的张伯苓是,广西大学的马君武也是,公立大学的校长里不是国民党成员的很少;到了1940年代初,瞅瞅西南联大的教职员工名单,教授总共有155人,其中85人是国民党成员,占比超过了一半。

到了1949年前后,情况发生了大反转,那些原本在国民政府里工作的人突然大量“跳槽”。他们即使没有直接反抗,也大多心里不痛快,工作不积极,满眼的失望和无奈。就拿清华的校长梅贻琦来说,他当初被莫名其妙地赶上飞机,又是劝又是骗还带点吓唬,根本就不是他自己想走的。所以,这些知识分子心里怎么想,走还是留,就变得非常复杂了。

回头瞧瞧,抗战一结束那会儿,很多人还挺挺支持国民政府,满心期盼着呢。1946年4月,罗常培悄悄给胡适写了封信,信里头就透着这股子心情。可奇怪的是,也就前后那么一两个月吧,中国知识分子的态度突然来了个急转弯。到了1946年5月底,离罗常培那封“挺乐观”的信不过一个多月,新上任的上海市长吴国桢想请校长、教授们一块儿吃个饭、喝喝茶,结果碰了一鼻子灰。他自己都说,“就算大部分校长教授都是国民党员,人家也不愿露面”,就连一块儿聊聊国家大事的机会都不给。闻一多、罗隆基、潘光旦他们几个,跟吴国桢还是老同学呢。这事儿变得也太快了,国民政府那些大官们压根儿没反应过来。

那么,在短短不到两个月的时间里,到底是啥事儿让这个群体情绪如此激动呢?答案挺明显的:1946年5月头几天,国民政府说要搬回南京,国共两边在重庆开始谈判。但老蒋那边老是找茬,一点诚意都没有,甚至还磨刀霍霍想打仗,扬言三五个月内就把咱军队给灭了。那时候,大家伙儿对他们普遍反感,失望透顶。也正是因为这样,才有了民盟这些“中间派”跟咱们中共的合作。与此同时,咱们在根据地那是生气勃勃,对老百姓好,对知识分子也尊重、客气。这些事儿被国内外的记者一报道,咱们的形象那是噌噌往上涨。这一对比,结果就很清楚了。

那时候,国民政府治国真是一塌糊涂,腐败横行,社会经济眼瞅着就要垮了,情况比抗战那会儿还糟糕。钱不值钱了,东西贵得离谱,老百姓的日子越过越苦,经济眼看就要崩盘。知识分子们的生活也是一落千丈,从天上掉到了地下,他们能不气嘛?就拿那时候一个特别离谱的事儿来说:1946年,商务印书馆的头儿王云五,居然跑去当了国民政府经济部的部长。他一个民营出版公司的老总,手下最多也就管着三百来人,突然让他去管一个四亿六千万人口大国的经济,这不是开玩笑嘛!后来法币政策搞得老百姓怨声载道,王云五绝对是罪魁祸首,推卸不了责任。

真遗憾,那些国民政府的大佬们,到现在还没意识到眼前的危险,他们还天真地以为,国内的文人只是暂时日子过得不顺心,情绪上有点过不去而已。吴国桢发出去的邀请被人家拒了,他却跟上面汇报说,他觉得这些人就是因为“可怜的生活状态”才这样,这简直就是糊涂,他大大低估了中国读书人的骨气和智慧。

---最近这段时间,事儿真的挺多的。你瞧,就像那个大项目,本来以为能轻松搞定,结果却是一波三折。先是材料出了问题,供应商那边迟迟不给解决,害得子,我们真的是头都大了。好在,大家都没有放弃。我们重新调整了计划,分配了任务,加班加点地赶工。虽然过程很煎熬,但最终还是把项目给完成了。说实话,这次经历真的让我们学到了不少,以后做事儿,可得考虑得更周全一些,不能再这么手忙脚乱了。---

不过,吴国桢在那份报告里头,有一点说得可能挺在理。就是说,那时候那些知识分子还没搞明白共产主义的“真面目”,他们主要就是对国民政府有意见。吴国桢这人,在政治和学术上都混得开,他算是看透了那时候知识分子情绪那么激动的原因:国民党做得太差了,已经让人恨得牙痒痒,完全失去了民心。

我来给你讲个老故事,可能能帮你明白这里面的弯弯绕绕,还有那时候大部分“中间派”知识分子的心里变化。以前清华农学系的头儿虞振镛,那可是个一门心思搞科研的科学家,大半辈子都没沾过政治的边儿,政治活动啥的跟他压根儿没关系。1945年抗战一结束,他满心都是想让国家赶紧恢复过来的念头,就这么被请去当了“国民政府”的司长。有一趟,他被派去查查账,结果一看,农林部那些人做个鸡窝花的钱,竟然快赶上盖一栋小洋楼了,他当场就火了,大骂起来,“这是要断子绝孙啊!”说完,他二话不说,把所有官儿都辞了,自个儿跑去“下海”经商了。虞振镛这人,有原则,不愿意跟着那些歪风邪气走,思想很快就往左靠了。虽说以前他跟共产党没打过交道,但等国民党败退到“田横之岛”那会儿,他自然也就没跟着去。

说白了,那时候知识分子选择留下,大多数人并不是因为信了共产主义,主要就是他们对国民政府已经彻底死心了。重点就是,蒋家王朝没了老百姓的支持,跑得比谁都快,不是铁了心跟着他们的,谁也不愿意跟上。国民政府之前再怎么劝,到了关键时刻,说破了嘴皮子也没用:“中研院”八十多位大佬,走的还不到三分之一;北平被围那会儿,政府急着想把最有分量的知识分子带走,列了个六十二人的名单,结果就十九个人愿意走,还是不到三分之一。这数字明摆着,老百姓的心向着哪儿呢。

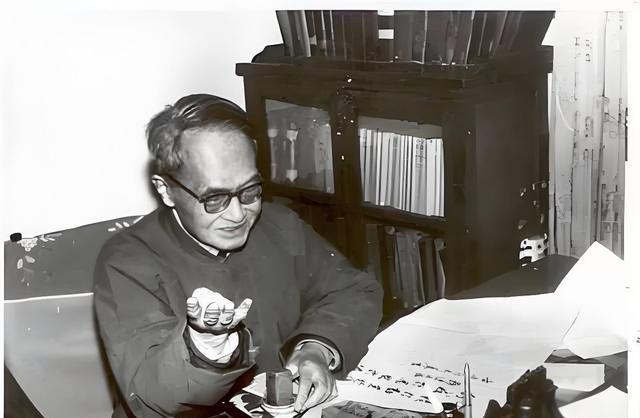

那会儿有个挺有名的留学美国回来的学者,吴有训,他长期在清华大学物理系当头儿,还被大家叫做中国物理学研究的“老鼻祖”。他曾经说过这么一段话,挺有代表性的:1945年10月,他接手了南京中央大学的校长位子,要知道,这活儿以前可都是国民党里的“大红人”才干的,可见上头对他挺看重。但没想到,才过了两年多,国民政府就垮得跟山倒似的,有人传话给他,让他出国或者跟着搬到台湾去,他立马就给回绝了。在家里,他悄悄跟家人说,“三民主义被蒋介石搞成了三迷主义,就是官迷、财迷、色迷,这么腐败,怎么可能不垮?以后中国的希望啊,得看共产党了!”没错,他选了留下来,后来还当了好几十年的中科院副院长,一直给郭沫若帮忙。

吴有训这样的学者教授,原本对政治不太关心,也曾对国民政府抱有过期望。但他们的希望很快就破灭了,转变态度的关键时刻大多都在1946年前后,这很值得深思。

四这事儿说起来也挺有意思的。一开始吧,就是普普通通的一天,但后面发生的事情可就不一般了。你知道的那种,日常生活里突然冒出来的惊喜,就像平静湖面上突然跃起的一条大鱼。那天,我像往常一样,该干啥干啥,没啥特别的。但到了某个时间点,事情就开始不对劲了。就像电影里的情节,突然间,一切都变得不一样。具体是啥事呢,就是碰到了一些之前从没遇到过的情况,让我一下子来了精神。说实话,我当时心里那个激动啊,就像是突然间中了个大奖。那种感觉,真的,无法用言语来形容。反正就是特别兴奋,觉得自己的生活好像突然之间就有了点不一样的色彩。然后呢,我就开始琢磨这事儿,想着要怎么去应对,怎么去处理。毕竟,这可不是每天都能碰到的事情。我得好好计划一下,看看怎么才能让这事儿发挥出最大的价值。就这样,我开始了自己的新旅程。虽然还不知道前面会遇到什么,但我知道,这事儿肯定能让我学到不少东西,也能让我的生活变得更加精彩。所以,我挺期待的,也充满了信心。

另外,大部分知识分子的处境也都差不多。最有代表性的例子肯定是像闻一多这样的人:他们自己对延安并不太清楚,但亲身经历过“国统区”的种种不公和民怨沸腾,所以非常坚定地认为,“国民政府不灭,天理难容”,没有任何商量的可能,哪怕为此牺牲生命也在所不辞。

这是一种“天要亡我,我与你同归于尽”的彻底绝望心情。等局势慢慢清楚,得在“两边阵营”里选一边站时,大部分中国文人都不出所料地站到了新中国这边。国民政府和他们掌权的国民党,从被大家支持到被所有人唾弃,局势来了个大翻身,其实也就几年的功夫。回想1935年12月,那时候的国民政府开了“五届一中全会”,想搞“知识分子管国家”那一套,会上新换的各部门头头,多半还是那些出过国的知识分子,这让胡适他们满心期待,以为国家会越来越好。可谁能想到,就这么几年,这些文人就陷入了深深的绝望,走的走,自杀的自杀,背叛的背叛,一下子就散了,溃不成军。

说白了,那时候的国民政府,早就坏到骨子里了。对于这样一个没法救的政权,中国的知识分子们不肯跟着一起倒霉,选择留下来,也是人之常情。说到因为恋家或者怕换地方生活难这些原因,其实都不是关键,更不是决定性的因素。要知道,那时候不少知识分子都有留学背景,在国外生活根本没问题。就算去台湾,在那个人才稀缺、急需用人的时候,说不定还能得到更好的机会呢,这点大家心里都有数。

比如说钱锺书和杨绛这些大学教授、文人学者,如果他们想走,生活质量绝不会变差,说不定还会变得更好。早在1948年,就有不少地方争着想请钱锺书过去。杭立武想让他去台大当系主任,港大想让他当文学院的老大,朱家骅还诚意满满地想让他去联合国教科文组织,就连牛津大学都向他发出了邀请。但钱锺书两口子,一个都没答应。想当初,他们也就只是个普通的教授和作家,还没那么有名气,都能得到这么好的待遇,那那些真正的大佬们,待遇肯定更好。但他们还是选择留下来,一起参与新社会的建设。

所以,1946年以后,中国那些知识分子们为啥会一下子全反过来,不再支持国民政府,原因其实挺明显的。在那个历史要大变动的关头,如果不是国民政府自己“瞎折腾”,那些以前可能不关心政治,或者还积极参与过的知识分子们,也不会心灰意冷到彻底放弃。说真的,一直到1944年之前,就连像闻一多这样的大名人,都还在盼着能当上“汉学大师”,觉得自己能安安稳稳地过个好晚年。冯契记得,他在联大读书时,有次傍晚和朱自清、闻一多在外面走,聊起清朝那些大学问家长寿的事儿,闻一多乐呵呵地说,自己能不能成“大师”还不敢说,但“活到七八十岁,我还是很有信心的”。

那时候,谁也没能想到,时代和命运的轮子一转起来,快得就像闪电一样,让人根本来不及反应,连自己都还没整明白是咋回事呢——也就两三年光景,那个以前整天在联大埋头做学问的榜样人物,以前的“何妨一下楼主人”闻一多,就变得让人大跌眼镜,结果没多久,就惨死在了国民党的暗杀之下。

2024年7月14号,晚上我在武汉。

不知所云,读书读到说不清话了