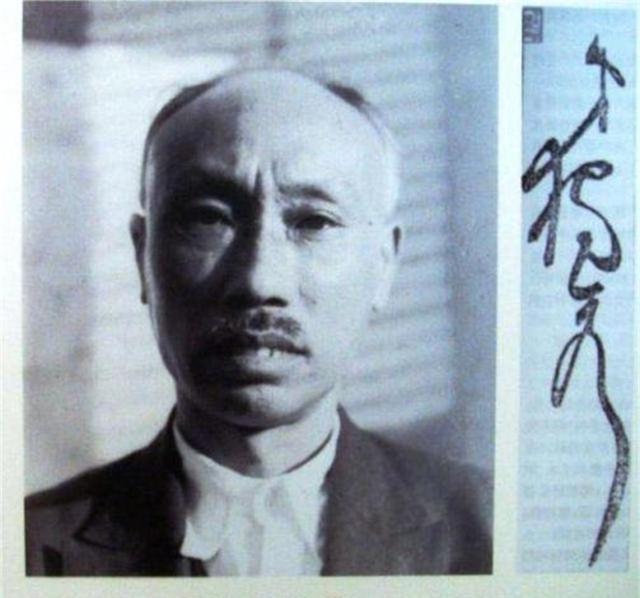

陈独秀是我国革命初期的一位杰出领袖,在他事业最红火那会儿,毛主席曾是他的门生,而且被他的思想深深打动。毛主席曾坦言,陈独秀对他的影响,说不定比谁都大。

那时候,陈独秀特别看重毛主席,特意把他从地方上调到了中央。他们俩在革命道路上建立了很深的友情。但奇怪的是,后来陈独秀怎么就从领导岗位上下来了,最后还被开除了党籍呢?

过了好些年,陈独秀想要回延安,毛主席没在意以前的那些事儿,但给他提了三个要求:第一,得公开支持党中央;第二,得公开赞成抗日;第三,得公开认错。可陈独秀想都没想就拒绝了,这到底是为啥呢?

得从他的个性、走过的路还有想法开始聊起。他这个人吧,性格很特别,人生经历也挺丰富,还有他那些独到的想法,都得好好说说。

【陈独秀深受封建糟粕影响】

陈独秀比毛主席大了14岁,他们生长在不同的年代,家里条件也是一个天上一个地下,所以受到的家庭教育差别挺大。这样一来,两人的性格就有了明显的不同。

陈独秀在一岁多的小时候,他老爹就因为传染病早早离世了。为了把陈独秀拉扯大,他老妈可没少受罪。陈独秀这个人啊,深受老传统的影响,特别讲究孝顺,对那个一把屎一把尿把他养大的老妈,他是又敬又怕,老妈说啥是啥,从不反驳。

就算家里顶梁柱没了,收入大减,陈独秀的妈妈还是硬着头皮,非要送儿子去念书。她跟陈独秀说:“你爸走得早,周围人都瞧不上咱们娘俩。所以你得更加努力,去考科举,中个举人回来,给你爸长长脸。”

陈独秀的老妈从没上过学,但在那时候,有学问的人地位可高了,社会上大家都特别敬重他们。要是哪家出了个举人或者秀才,那简直就是给家里长脸,不光脸上有光,还能开个私塾挣不少钱呢。

老婆没了老公,孩子没了爹,这样的家庭要想让人瞧得上,就得让孩子拼命地学习,因为只有考上科举,他们一家才能有机会改变命运。

陈独秀的妈妈从来没有硬逼着他讲“忠诚孝顺、节操道义”那一套,但他心里头清楚妈妈的难处和想法,所以小时候读书还挺上心的。

陈独秀成人之后,有次跟朋友们聊天,他提起:“有人讲我痛恨坏事到极点,也有人讲我脾气大得很。但其实吧,这么说都不对。说实在话,我挺胆小的,有时候碰到该出手的事,我还真不一定敢做。”

朋友一脸不解,陈独秀便继续说明:“我妈对我的性格影响可大了。她在家里头是个能干的人,但一碰到讲道义、讲公正的事儿,就变得特别心软,碰到大是大非,她总是犹豫不决,因此有时候会让那些坏人得了逞,做了错事。”

他再次感慨地说:“这么多年,就因为我这个脾气,不知道吃了多少亏,还害得革命工作耽误了不少大事,真的是被老妈的影响给坑苦了。”

这么看来,陈独秀的心胸其实没那么宽广。他老妈的想法里,还是有一些旧社会不好的东西。所以,就算他后来从国外学完回来,参加了革命工作,也没能完全摆脱老妈给他的那些性格上的弱点。

说实话,他这种有点懦弱的性格,原本很难和革命搭上边。但五岁那年,家里穷得叮当响,老妈一个人根本养不起家,也供不起他上学。没办法,只能把他过继给叔叔。这次过继,对陈独秀的一辈子都产生了很大的影响。

陈独秀他叔以前是个考上举人的大官,还在东北当过差。所以陈独秀小时候,就跟着叔叔去过东北。到了那儿,他碰上个挺不一样的事儿:

沙俄的兵士在清朝的土地上,想怎么欺负妇女就怎么欺负,大街上随便杀人也是家常便饭。清朝的那些胆小怕事的官员,包括他的叔父在内,对此都只能憋着不敢说一句话。

外国佬享有的那些特殊待遇、清朝大官们的胆小怕事,还有那些受害者的凄凉故事,这一桩桩事情深深地触动了他,对他的思想和看法产生了很大的影响。

成年之后,陈独秀在文章里聊起了自己小时候的经历和疑惑,他这样说:一想到那会儿的事儿,我就忍不住想哭一场。

他说清朝的那些当官的,就图个混日子,哪怕国家没了,自己变成奴隶,他们也乐意接受。看清了朝廷的软弱和没用,他发誓,就算自己力量小,也得咬牙把国家的担子挑起来。

这种满腔热血的爱国情怀,推动着他不断去追求更新的理念,让他成为了我们国家最早一批领悟了革命真谛的有志青年,并毅然决然地投身到了革命的行列中。

【陈独秀性格缺乏变通】

陈独秀对叔父等清朝当官的亲戚不作为感到特别生气时,毛主席却已经在外公家和兄弟们一起在田里忙活。虽说那时候他才六岁,可家里人还是让他干点力所能及的农活。打小起,他就知道了农民日子的艰辛。

十三岁那会儿,毛主席已经跟家里的长工没啥两样了,整天泡在田地里,和他们一块儿干活。到了晚上,回到家还得被老爸逼着,在那微弱的油灯下算账、记账。

长时间的劳作,日复一日,让毛主席开始深入思考人生和国家的未来,心里也萌生了离家远行、闯荡一番的念头。从这里能看出,毛主席从小就有种勇敢无畏的气质,哪怕孤身一人,他也怀揣着走出家乡、独自打拼的梦想。

可他老爹是个老顽固,毛主席心里明白,老爹肯定不会点头。为了让老爹松口,他一开始硬碰硬,态度强硬得很,但这一招压根儿没用。

因此,毛主席改变了硬对硬的策略,改用了打感情牌的方式。他灵机一动,请来了自己的八舅和堂叔,这两位不光是他的长辈,还在当地有着极高的威望。

他们心里头清楚读书有多重要,而且特别惊讶毛主席那么小就有这么大的眼界,所以就答应去跟毛主席他爸说说。经过一番劝说,毛主席他爸最终点了头,让毛主席去湘乡东山小学堂上学了。

1910年秋天,17岁的毛泽东就拎着一个简单的包袱,离开了老家韶山。他没被老家那种封建的老一套给束缚住,而是靠着自己的机灵和才智,毅然决然地走出家门去上学。从那以后,他就踏上了自己充满传奇色彩的人生道路。

跟毛主席的情况不一样,陈独秀是在当官的叔父家长大的。他小时候没怎么跟农民打过交道,反而是被大哥管着,整天埋头读那些启蒙书籍,就为了准备科举考试。

他18岁那年,老妈有个心愿,加上叔父也催着,他就去了南京考乡试。那时候的清朝,已经快撑不住了。这一路上赶考,他受到的冲击可不小,觉得科举制度真是烂透了,太黑暗。所以,他打定主意,以后再也不考科举了。

从南京回到老家后,他独自琢磨出了好多军事计划,想给清政府加固海上和江河的防线,好对付外国人的侵犯。另外,他还搞了些通过变革让国家富裕、军队强大的点子,不过在这些点子里,他还是觉得得由皇帝来领头搞改革。

这么说吧,他的想法其实被封建制度给束缚住了。当他开始有革命念头的时候,还没法完全摆脱封建制度的限制。

另外,在为人处世方面,他和毛主席比起来,确实有点儿差距。跟毛主席那会儿为了出门读书想尽各种办法不同,陈独秀从小就不太懂得转弯抹角,缺少那种灵活应变的脑子。

他小时候,背书总是慢吞吞的,每次祖父检查功课,他都支支吾吾答不上来。这时候,祖父就会火冒三丈,拿起棍子不是打手板就是打屁股,想通过这种方式让他长记性,努力点学习。

都说老人疼隔辈,祖父咋可能真下狠手打亲孙子呢?他就是想让孙子服个软,或者保证好好学习。可陈独秀这孩子,偏偏就不低头,哪怕手被打得肿了起来,屁股也青一块紫一块的,还是硬挺着,一句话都不说。

每次他挨揍,他妈就在旁边抹眼泪,这让祖父火冒三丈,觉得就是他妈没管教好,总是瞪着眼珠子吼:“这小子以后长大了,铁定是个心狠手辣的歹徒!”

这讲的是陈独秀性子太硬,不会拐弯抹角,像这样的人以后在社会上恐怕会处处碰钉子,而且因为他那过于极端的脾气,说不定还会误入歧途。

祖父的预料成真了,陈独秀长大成人后,确实投身到了革命事业。但他那股子倔强劲儿,还有认准一条路就不回头的死心眼,真是一辈子都改不掉。因为这性格,他没少吃亏受罪。

【陈独秀不顾国情照搬十月革命】

1901年那会儿,陈独秀跑到日本去读书了。接下来的十三年,他来来回回,总共五次漂洋过海到日本继续深造。

第二年,陈独秀再次前往日本,他拉拢了一帮志同道合的朋友,一块儿搞了个革命小分队,起名叫“少年中国”。这名字听着挺新奇,也挺洋气的,据说是他们从意大利的一个革命组织那儿得到的灵感。

后来好多年,陈独秀接触了不少国外的先进思想,大都是靠自学。他主要读的是英文、法文、日文的书籍和报纸,从中知道了好多国家的政治和社会状况。

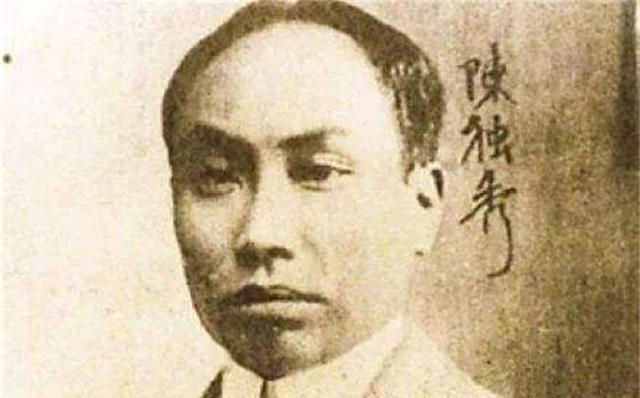

最后,他把自己学到的这些知识变成了推动新文化运动的力量,他弄的《青年杂志》封面都用了法文。之后,他还给这杂志改了名,叫《新青年》。

因为他创办报纸、刊物所取得的显著成绩,到了1921年,我们党召开第一次全国代表大会那会儿,尽管陈独秀因为一些事务没能亲自出席,但代表们还是一致推选他担任了中央局书记的职务。

从那以后,他连续五届都当上了中共中央的头儿,算是走到了自己事业的最顶点。

不过呢,跟陈独秀不一样,毛主席那时候因为家里穷,没法负担他出国留学的费用,所以没能像陈独秀那样接触到好多国家的革命思想。他求学的路上,这块儿算是缺了个大角儿。

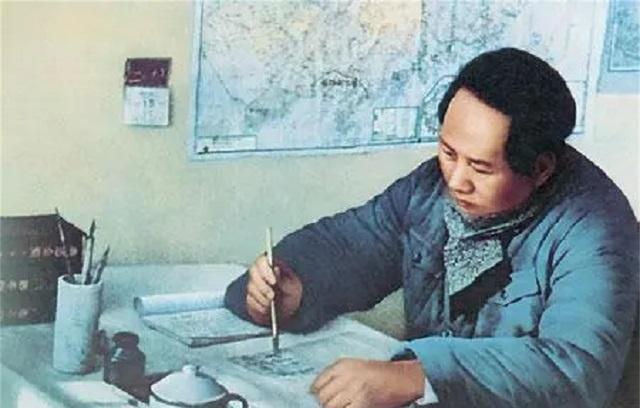

毛主席在年轻的时候,通过自个儿努力打工赚钱来上学。他一边干活儿,一边还不忘学习。有回,他在北大图书馆当兼职管理员时,碰巧结识了陈独秀。

说到年轻时的毛主席,陈独秀心里头那是又惊又讶。惊的是,毛主席对当下局势的看法那叫一个独到,看得深远;讶的是,两人在思想上那是大相径庭。为啥这么说呢?因为毛主席看待革命,那是完全站在中国的立场上,满心想着的是靠咱们中国人自己的力量,去改变咱们中国人自己。

陈独秀呢,他比较想直接套用国外那些成功的革命路子,觉得照着外国人的做法就能让中国革命成功。但结果呢,时间一长,事实也摆在那儿了,他的这个主意其实不对头。

跟陈独秀打交道后,毛主席特别敬重这位年长的前辈,一逮到机会就约他见面。两个人聊天时,毛主席从陈独秀那儿吸收了不少国外的先进理念。

毛主席写的文章,用词那是相当到位,每一句话都透着对革命同志的尊重和赞扬。这事儿一传开,社会上各路人马都纷纷议论起来,闹得挺大。结果,上头的人顶不住这舆论压力,就把陈独秀给放了。毛主席这番仗义的举动,陈独秀心里头那是记得清清楚楚,他决定以后得多留意留意这位年轻的后辈。

1920年的时候,陈独秀把毛主席请到了上海,俩人一块儿商量怎么准备建党的事情。毛主席听了以后,觉得很有收获,也提出了自己的看法。商量完后,陈独秀就让毛主席回湖南去负责那边的党建工作。

中共一大结束后,陈独秀成了党的头儿。不过,他在上海搞党建工作时,因为受到官方和那些外国势力的阻挠,进展得不太顺畅。与此同时,毛主席在湖南那边,工作却是搞得风生水起,成绩斐然。

陈独秀始终留意着毛主席的表现,当他看到毛主席取得的出色成果后,就特意安排他到上海,加入党中央的核心团队,一起处理党中央的日常工作,参与重大决策。

1925年的时候,毛主席已经不在上海了,他回到了湖南继续带着大家搞党组织工作。他领头搞的农民运动那叫一个热闹,成绩也是顶呱呱。湖南一下子就变成了农民运动的领头羊,影响力都窜到全国去了。毛主席干的这些活儿,大家都竖大拇指,夸他做得好。

陈独秀觉得毛主席的想法有点走偏了,他俩为此争论得热火朝天,可谁也没能让谁低头。结果,陈独秀做主把毛主席从湖南调走了,这里头可能也夹带着点个人情绪。

到了1927年那会儿,陈独秀接连两次被抓。这一连串的事儿让他心里头乱得很,结果写下了些带偏方向的宣言,犯了大错。后来,他又受到共产国际在中国那代表的影响,慢慢往“托派”那边靠了。再加上有些人故意在中间搅和,陈独秀就老是被人狠狠地批判。就在那一年的7月12号,他被撤了职;再到1929年,干脆被踢出了党。

陈独秀这辈子总共被抓进牢里五次,最后一次是蒋介石下的命令。等他好不容易从牢里出来,蒋介石立马派了一堆人来劝他归顺。但陈独秀这人性格倔得很,根本看不上那些高官厚禄,直接就给拒绝了。

当毛主席提出了三个其实并不为难的条件,希望为陈独秀铺就一条回归的路时,陈独秀那股子倔强劲儿还是改不掉,最终他就用一句简单的话:“我哪里有过错呢?”婉拒了毛主席的善意。

陈独秀到了晚年还是很倔强,保持着让人佩服的文人骨气,坚决不接受不正当的钱财。因此,他日子过得挺艰难,晚年挺落魄,结果因为吃了有毒的东西去世了,真是让人可惜。