张闾琳终得回大陆1994年,张学良年事已高,得知儿子张闾琳要回国开会,心中五味杂陈。张闾琳一向低调,但他心中始终挂念着故乡。回到台湾,他对父亲说:“我要回大陆。”张学良答道:“去吧,回去看看。” 他知道这是儿子替他完成未了的心愿。尽管世事变迁,这份心愿却永不消逝。

张学良的未了心愿张学良对儿子张闾琳说:“抽空去北京看看,再去东北,拜访我的老战友,感受那片土地。” 张闾琳疑惑不解,心想父亲话中含义深远。张学良心中挂念的不仅是让儿子了解那片土地,还有未了的心愿。他曾征战沙场,追随蒋介石,也曾被软禁多年,但最牵挂的仍是未竟的使命和东北的战友情谊。抗日战争期间,张学良得知红军也在对抗日军,感到欣慰。然而,蒋介石对日军采取不抵抗政策,使张学良愤怒不已,最终联合杨虎城发动了“西安事变”。原本计划是停止内战共同抗日,却意外陷入复杂的历史漩涡。西安事变与蒋介石转变西安事变最终和平解决,蒋介石停止了“围剿”,转向红军说:“你们说得对,我不打了,一起抗日。”张学良本是事件的主导者,结果却像临时演员,站在台上,似乎忘了自己的台词。

张学良的未了心愿张学良回顾一生,说36岁后就没什么事了。蒋介石退到台湾,他也去了,算是“忠诚随行”。但他一直想回老家祭拜父亲,却因台湾政府严格的出行限制无法如愿。他在美国和台湾,生活始终被监视。他有很多愿望,但实现的不多,尤其是迁坟的愿望,始终未能达成。张作霖的坟墓本应很气派,但张学良被困台湾,连祭拜的机会都没有。张学良的泪他忍了数十年,直到1994年接到张闾琳的电话,才感慨万千。张学良经历过大风大浪,如“西安事变”和抗日战场,却因这件事落下泪来。真是,“岁月如刀,一刀刀削去一个男人的面子”。

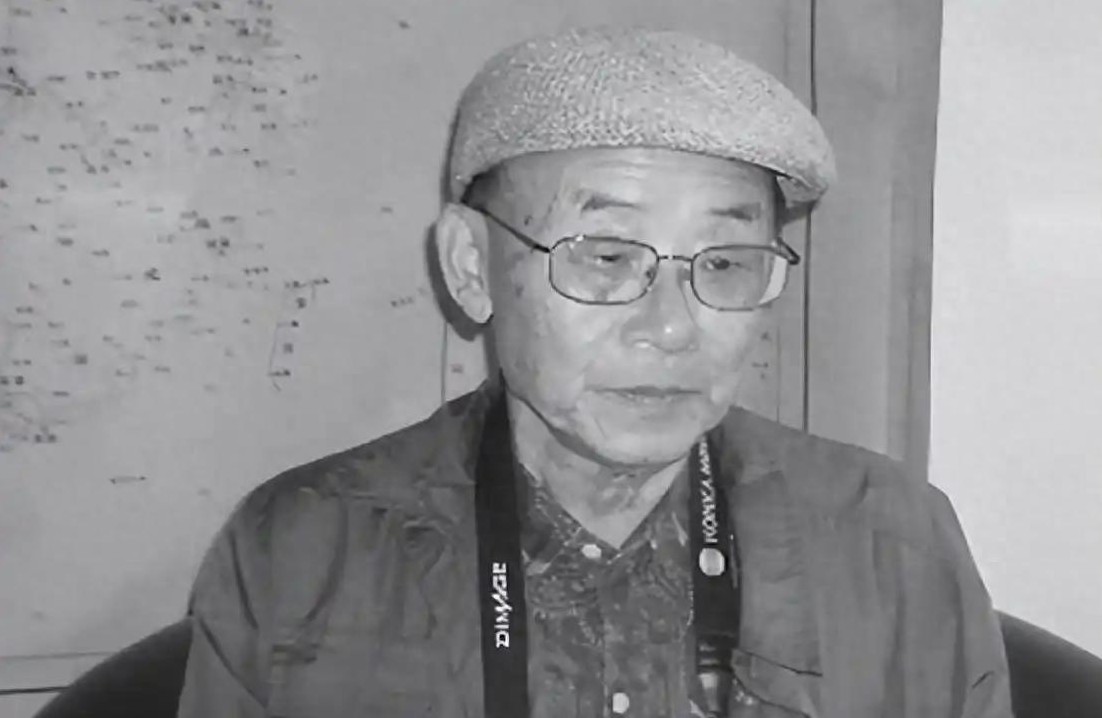

张闾琳的家国情怀张闾琳明白,父亲一生最大的心愿是“搬个坟墓”。北京得知后,热情安排了接待。他没想到会被直接带到航天航空公司参观中国的卫星和火箭。“这些都是我们的火箭?”张闾琳惊讶地看着模型。“这是我们自主研发的卫星和火箭,不逊于任何大国。”接待人员自豪地说。张闾琳点头表示赞同,“祖国的航天发展真快!”后来,张闾琳去了东北。他原以为陵墓会很简陋,但眼前的陵墓保存完好,甚至有些豪华。站在陵前,他感慨道:“这是我爷爷的家,父亲想搬来这里,也算有志气。如果不是九一八事变,他或许能完成心愿。”陪同人员说:“您祖父的陵墓一直由工作人员全天候守护。”父亲的心愿耽搁五十余年张闾琳点点头,忽然想起什么:“早年家父想从沈阳搬过来,但因‘九一八’事变计划落空,不仅没搬成,还被关了五十五年。父亲的心愿也因此耽搁了五十多年。”

张闾琳完成父亲遗愿张闾琳动情地说:“他知道这五十五年一直自责,如果当年能完成那件事,我们家或许不会有那么多遗憾。”他抬头望着陵墓,想象父亲当时的懊悔:“如果我爹知道我站在这里,为他完成了心愿,肯定会感到骄傲和温暖。”陵墓静静地矗立,像一个沉默的守望者,守护着未完成的家族心愿和五十多年的伤痕。陪同人员拍拍张闾琳的肩膀:“您这次来,完成了您父亲的心愿,大帅陵算是正式迎接了‘家族的未来’。”张闾琳点头同意。第二天,张闾琳拿着相机,像年轻人一样兴奋。他一路拍照,快门声不断,仿佛要把窗外的风景永远定格:“这是我给老爸看的!这片土地虽历尽风霜,但依然坚强,这才是我的根!”西安的记忆与重逢他通过窗户望着西安的街道,老建筑似乎在讲述往昔的战乱与纷扰。他笑着说:“西安和沈阳对我父亲来说都是‘伤心地’,但我能回来,说明我们还有机会再相见。”车里的人见他如此高兴,也笑了笑:“看来您的心情不错,您父亲那时可没有这样的机会。”

张闾琳重返西安旧居张闾琳拍拍大腿:“没错!我爸的‘伤心地’,我又来一次,给他点‘安慰’。你们不懂,那时我爸还没我心大呢!”车窗外的西安虽已改变,但张闾琳心中仍感到温暖:“西安,你这伤心地,没关系,我回来了!”到老房子时,他站在门口笑道:“小时候我没注意门框这么高,我爸以前不让拍照,怕我暴露身份。这次我不怕了,拍一张,给爸留个纪念,咱家也得有家谱。”

回忆与现实:家族历史的回响那时的西安,满是尘土和战火,与母亲躲在屋里,未说出口的话如今仍记在心。“小时候的西安如同‘战火熔炉’,现在如此平静,真像穿越了。”每个地方、每个景象,他都以幽默心态看待,“这里是我爸年轻时的战场,现在成了旅游景点,挺讽刺的。”后来,他去东北,走过父亲当年的每条路,还参观了“九一八事变纪念塔”。“这些历史遗址充满厚重感。这纪念塔对我爸是‘历史’,对我来说,就是本‘活的教科书’。”

张闾琳完成父亲遗愿走完父亲曾经走过的路,他感慨道:“父亲这一路真不容易,但这些地方依然坚强屹立。”张闾琳总能在严肃场合加点“幽默”。这次走完这些路,他如释重负地笑道:“父亲,这些事我总算替您完成了,也达成了我的心愿。”