最早了解启功先生并非他的书法,而是他生前写的《自撰墓志铭》,铭文非常达观和幽默,兹抄录如下:

中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。

启功生于一九一二年,逝世于二零零五年,活了九十三岁,民间算法是九十四岁。从“六十六”推算,他当时“自撰墓志铭”时才六十六岁,到去世,还活了二十八年。的确是长寿且达观的老人。他特别谦虚,说自己“博不精,专不透”,您要当真,那就大错特错了!他是当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、文字学家、国学大师。北京师范大学教授、全国政协委员、国家文物鉴定委员会主任委员、中央文史研究馆馆长、中国书法家协会名誉主席、故宫博物院顾问等。

每一个头衔都是响当当的!假如有人说启功是“浪得虚名”,那可真是冤枉启功大师了。启功生前,著作等身,随便抄录部分启功著作名单如下,以资证实:

《诗文声律论稿》(1977年中华书局);《古代字体论稿》(1979年文物出版社);《启功丛稿》(1981年中华书局);《启功书法作品选》(1985年北京师范大学出版社);《启功书法选》(1986年人民美术出版社);《书法概论(主编)》(1986年北京师范大学出版社);《启功韵语》(1989年北京师范大学出版社);《论书绝句》(1990年三联书店);《汉语现象论丛》(1991年商务印书馆(香港)有限公);《说八股》(1992年北京师范大学出版社);《启功书画留影册》(同上);《启功论书札记》(同上);《启功絮语》等。

陆昕在《走近启功》一文中说:“启功一生遭遇坎坷,艰苦备尝,幼年丧父,由母亲和姑姑拉扯成人。后因家贫失学,有衣食之忧。但得陈垣先生慧眼识珠,成一代名师。”“他自始至终将自己视为一介平民,并以平民的眼光去观察社会感受生活,因此他对宇宙万物,天地古今的认识,与那些生于富贵之门而一生又较为顺达的名人们的见解相比,则高明深刻了许多。这些见识集中体现在他的《韵语》和《絮语》两部诗集中。”

启功先生对待他的弟子如陈启智是百般爱护,在对待恩师陈垣方面,为无数后学树立了一个几乎无法企及的标杆。启功曾经在香港举办书画义卖展,筹得163万余元,有关方面建议他用此笔款项建启功艺术纪念馆或以他的名字命名此项基金,均被他婉拒,他毅然用此款成立“陈垣先生奖学金”,由此看来,启功先生回报师恩的高尚品德,同时也显示了他对待金钱的态度——不爱财。

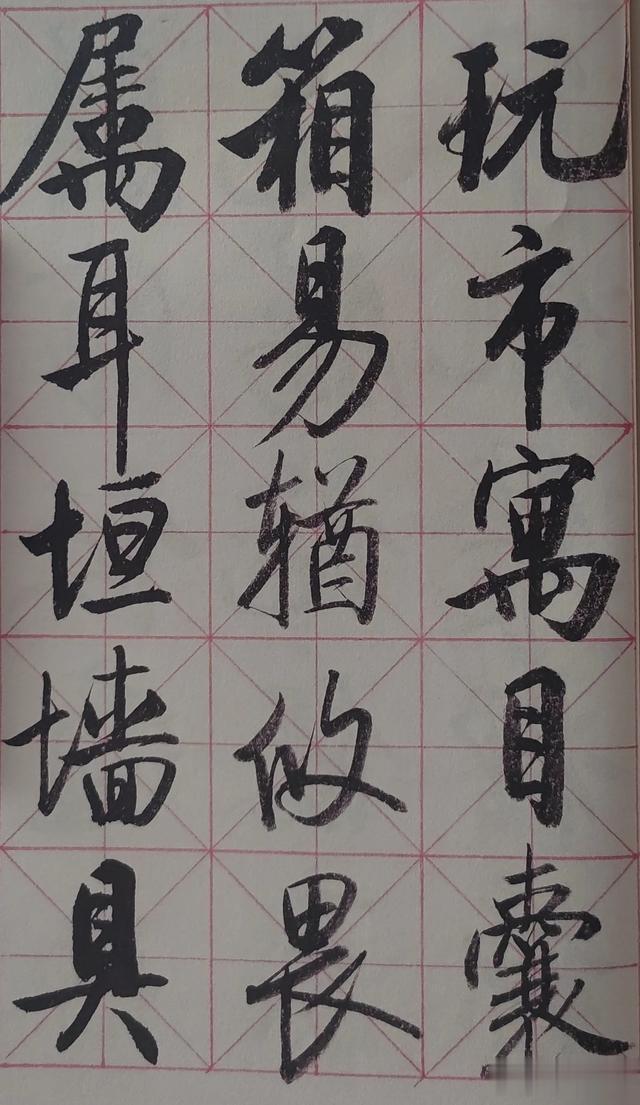

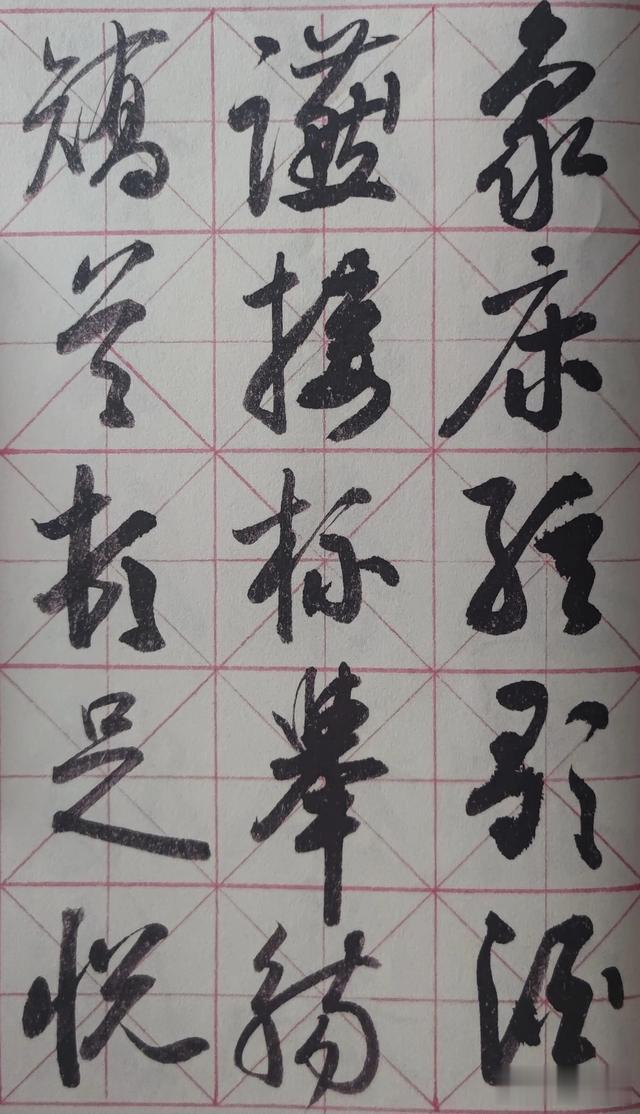

著名大师张中行曾高度推崇启功:“……如主要讲鉴古的《启功丛稿》,我就不敢碰,因为过于专,过于精,我是除赞叹以外,不能置一辞。……”“他笔下的字,大到榜书,小到蝇头小楷,又无论是行还是草,都好,或说美,……”

关于启功的学书,他自己说:“我从幼小识字时,即由我的祖父自己写出字样,教我学写。先用一张纸写上几个字,教我另用一张较薄的纸蒙在上边,按着笔画去写。稍后,便用间隔的办法去写,这个方法是一行四个字,第一、第三处由我祖父写出,第二、第四处空着。我用薄纸摹写时,一三字是照着描,二四字是仿着写。从此逐步加繁,临帖、摹帖、背临、仿写,直到二十多岁……”

“要学书法,有钱多买字帖,少买论书法的书;有时间多看帖、临帖,少看论书法的书。要加声明:这里所说“论书法的书”,当然是指古代的,因为它绝大多数玄虚难懂。如果扩大一些范围,凡是玄虚难懂的都可以暂时节省些眼力!”

关于启功先生论书方面,有《论书绝句》、《论书札记》等,切中肯綮,金针度人,是学书者之不二法门:

“行书宜当楷书写,其位置聚散始不失度。楷书宜当行书写,其点划顾盼始不呆板。”

“或问学书宜学何体,对以有法而无体。所谓无体,非谓不存在某家风格,乃谓无某体之严格界限也。”

“作书勿学时人,尤勿看所学之人执笔挥洒。盖心既好之,眼复观之,于是自己一生,只能作此一名家之拾遗者。”

真乃学书之“金科玉律”,震聋发聩!