王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。

尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

——唐﹡杜甫《戏为六绝句·其二》

第一课:江湖人情事,人生大课堂中国有句古话:跟的好人学做人,跟的燕子学飞行。提起“社会工程学”的人情世故,王一博的人生导师一定离不开汪涵。都说长兄如父,18岁的少年王一博一开始来到《天天向上》,其实是叫41岁的汪涵“涵爸”,后面才改口称“涵哥”。

虽说只应承了一声“哥”,但汪涵对这个后生仔的关爱却实实在在一直不亚于老父亲。《天天向上》名场面,2018年出访保加利亚那一期,工作人员问涵哥行李为什么这么少?涵哥宠溺的拍着一博说:“我最大的行李就是他,我带好他就行!”

18岁到23岁每周雷打不动的奔赴中,王一博在《天天向上》完成青春期。刚上节目时拘谨寡言,但汪涵教他不用虚与委蛇,做真实的自己。“反正说错话还有我和钱枫、大张伟圆场呢”,正是强大的心理后院,蕴养出“不染”的直球王一博。

如果说节目里借着游戏氛围三分调侃七分真的说,“我不偏心,我的心都在一博那”,似乎还带着点“为了综艺效果”,那么在王一博被黑得很惨时站出来说,“一博真的很辛苦,很努力,配得上大家的喜欢”,就真的是雪中送炭的真诚保护。

2023年湖南卫视春晚,睽违已久的王天天带着《无名》回家!爱吃冰糖排骨的少年长大了,但在涵哥身边依然被宠成少年!汪涵跟程耳导演、制片人于冬问起一博在电影中的表现,谢谢不绝。“以后多给我们家一博机会”,护犊之情溢于言表。

有道是“名场利场,无非戏场,做得出泼天富贵”。世人都认为娱乐圈是世态炎凉的名利场,信奉“镜头前有人设,镜头下无真相”。当初黑王一博的人连带着diss《天天向上》,诋毁“天天兄弟”兄友弟恭只是人设,而汪涵也不过是随行就市。

可汪涵是什么人?他若空有其表又怎能以草根出身实现阶层突破?何况王一博2016年4月29日加入《天天向上》时汪涵四十而雄,正处事业巅峰!

须知,湖南卫视系统内“汪涵会做人”是个传说,轶事累累。世事洞明皆学问,人情练达即文章,就是这样存在。2015年,刘涛在丹麦丢行李联系不上大使馆,汪涵出手隔天就找回,大使还亲自登门慰问,汪涵的人脉圈就这样被推上热搜。

著名主持人结交精英要人不稀奇,但能令打过交道的人都变成人脉,与之过从甚密者甚至涉及两岸三地、政商两界,这就真是瑞思拜!都说真正的朋友不是经营来的,而刻意逢迎结交则更是着相,那么汪涵于社交如此游刃有余,秘籍何在?

电视台这样的名利场,身份底盘几乎决定走势大盘。不是长沙土著,工人家庭出身,外来者要在人情世故复杂的江湖立足,非一般难。然而,人在世上的位置大多是由他做的事来决定的,而做事的方法则由性格决定,所以说性格决定命运。

汪涵关系学有个著名的“尊重他人,亲疏随缘”原则。知易行难,捧高踩低是人性劣根性,或折节下交或卑躬屈膝,做到“亲疏随缘”并不容易。一个人能和比自己差的人、比自己强的人都轻松做上朋友,单凭能做到这一点,就不是普通人。

王一博从汪涵身上学到什么?正是“尊重他人,亲疏随缘”。当年“天天小兄弟”竞争序列里王一博是绝对小透明,哪有资本加持?而出挑的“天天兄弟”里涵哥也特别体恤腼腆的老幺。不以声名论高下,不因贵贱定亲疏,这就是尊重他人。

相应的,后来王一博也从未把“顶流”的喧闹带到节目中,始终朴素本真。他有利用过涵哥的人脉去刷脸捞资源吗?并没有。《陈情令》是毛遂自荐,结缘傅东育程耳靠作品靠机缘。甚至凭《无名》打响电影转型第一枪,都是命里有时终须有。

单凭这一点就很难得。很多艺人都“很会来事儿”,借助人脉“近水楼台先得月”,而王一博这儿却是“兔子不吃窝边草”,算是演艺圈中的一股清流。

娱乐圈是个泥沙俱下的大熔炉,而《天天向上》是王一博的人间大学,有益的东西王一博都吸收得很好。尤其是“尊重他人,亲疏随缘”的人际原则,仿佛非遗传承,在七窍玲珑的前辈汪涵和不卑不亢的后浪王一博之间,完成了文化浸润。

综艺舞台的少年王一博,最初是以“不知年少轻狂,只知胜者为王”的拽劲成名的,玩游戏时常给人一种“六亲不认的冷酷”。直球输出也够扎心,最经典莫过于掰头前放狠话的嚣张“你看,前面有输人品的,有输比赛的,你想输哪一个?”

对人类一视同仁的少年,怜香惜玉也是不存在的。凭借“异性绝缘体”体质,王一博同学在内娱综艺史上留下诸如“你是我见过话最多的人,你们家里的人没有嫌你烦吗?”“摩托车和女朋友,选哪一样?摩托车!”等堪称绝版的直男语录。

“王一博程潇《行星撞地球》PK”、“王一博戳破关晓彤肥皂泡”、“王一博cos至尊宝无情放手”等名场面,至今仍是内娱综艺快乐源泉。有diss情商不在线的,有赞内娱真性情的,有操心耶啵注孤生的,其实呢,本质不过是少年懵懂愣头青。

青春总是莽撞的,你不能既爱少年初生牛犊不怕虎,又要求他事事都皆有分寸。好在,少年总是会长大的,尤其是跟在“人脉王”汪涵身边耳濡目染。

所以后来的王一博“越红越温润”、“越红越低调”。啥,还是拽?得了吧,那是你没见过他糊的时候。“财阀二代出巡”、“奶凶霸总临检”,全是韩娱小透明仗糊行凶。反倒是如今人气如日中天,你能看见的就是“越来越清淡”的内娱好青年。

而他的高情商,更随着《这!就是街舞》的出圈而出圈。在节目里与世界顶级舞者侃侃论道、自如划道,且蝉联第三、四季冠军队长;与世界街舞冠军大神级OG布布、ACKY桑、尼尔森、H&B组合都惺惺相惜,令人动情。王一博凭什么?

“能领兵者,谓之将也。能将将者,谓之帅也。”如果我们更了解舞蹈,就会明白何谓舞者的自我修养,就更明白舞林为何“将将之才”难得。“输赢对我来说,重要也不重要,主要是态度”,这是战队赛输了比赛,反思中他对选手们说的话。

尊重游戏规则,有的是体育精神与人生态度,他在《这街》大放异彩只有一个理由:在“文无第一,武无第二”的职业语境,他的修为达到了境界!

当ACKY桑以battle告别舞台,而王一博以freestyle回敬前辈;当《This is Old School》舞台,OG簇拥着97年的雅痞博;当街舞老炮儿黄渤与王一博以《热烈》结缘,而“一波王炸”在银幕上再续前缘……同样名场面,懵懂少年已成材!

细想下,汪涵对于王一博的赏识,或者说他认定王一博于《天天向上》的价值,很大程度上在于对其“孺子可教”的认证。可以造就的青年如乳虎啸谷、鹰隼试翼,正是“鲜花着锦、烈火烹油”的老牌国民综艺,打破文化代际壁垒的关键。

可以说,汪涵对王一博的青眼并非基于个人喜好,而是一个前辈不局限于“垂名照后昆”,更愿“青蓝同辉传匠心,薪火相传耀杏坛”的托衣钵。在这个角度上看汪涵,胸襟格局很大,能从抬桌子的临时工成为湖南卫视台柱子果然是有渊源。

学艺先学德,做戏先做人。江湖无非人情世故,为复杂关系解纷、令利益冲突息争,变数之间的生存智慧正是立足核心。汪涵领进门是王一博的造化。

第二课:舞台方寸间,梨园青出蓝

第二课:舞台方寸间,梨园青出蓝人生如戏,出将入相。《天天向上》就是王一博羽翼未成时的庇护所,也是少年心性任驰骋的跑马场。作为文化公益脱口秀,《天天向上》学习型组织特征鲜明:职业教育、科普教育、文化教育、公益教育……为王一博提供了不可估量的成长助力。

而在这些不拘一格的知识文库里通关,“戏曲”作为一个古老的艺术门类,与潮人王一博之间发生的化学反应,最有反差萌,最具观赏性,也最值得一提。

王一博又是如何在花天锦地粉墨登场的?2015年,京剧裘派嫡系第四代传人裘继戎受邀参加舞剧《十面埋伏》。2016年他与杨丽萍来《天天向上》为剧目全国巡演做宣传,是“因”。而18岁的王一博后踏入云南艺术剧院拜访结缘,便是“果”。

裘老师出身梨园世家但也爱街舞,上手就秀了段京剧+太极版popping。得裘继戎指点,也得杨丽萍点拨,王一博照旧一个小时速成。《天天向上》舞台上的京剧popping,戴着髯口跳popping,二胡演奏BGM,怎一个“嗨”字了得!

这段渊源许是王一博与国粹的初次亲密接触,然而“图南未可料,变化有鲲鹏”,与裘继戎老师合作拉开了王一博与国风融合的试炼序幕。京剧、古典舞、扇子舞、剑舞、孔雀舞……缘分延绵不绝,堪称行走版的“中华传统技艺大对决”。

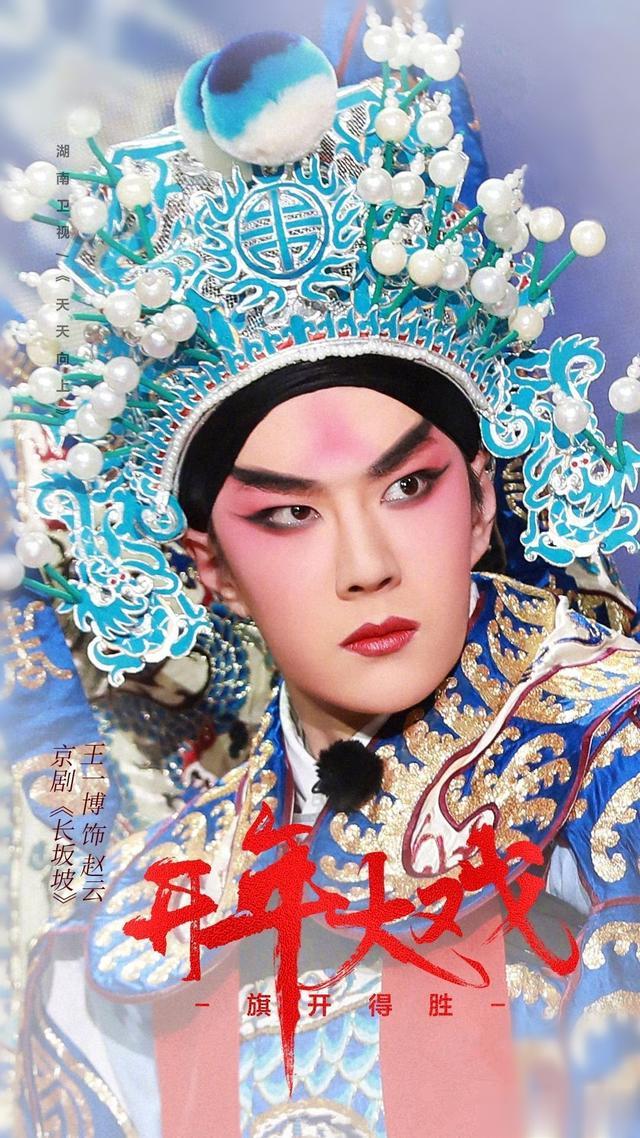

2021年《天天向上》开年大戏,王一博又与中国京剧新生代代表人物唐恺老师结缘。作为第31届中国戏剧梅花奖得主,唐恺在新京剧演绎上求突破已是传统武戏的创新探索,与王一博交集,更是引时尚潮流为传统文化注入新灵魂的身体力行。

《长坂坡》又名《单骑救主》《当阳桥》,取材于《三国志·蜀书·赵云传》。赵云举手投足英姿飒爽,大将之风背后是夯实的功架和腰腿功。都以为王一博有舞蹈功底加持,但武生简直就是新手噩梦,戏曲身段把握上街舞基本功影响非常有限。

原来武生分长靠武生和短打武生,长靠武生装扮上“扎”靠,戴盔,穿厚底靴子,重腰腿功和武打,对初学者是巨大的考验。武生的官靴厚达4寸,转身亮相已极难,还要蹉步翻身、翻打跌扑,甚至还要在兼顾唱和作的同时熟练操纵大刀。

没有台下十年功,哪有台上“起霸”的沉稳!王一博不断受挫但并未被浇灭信念。彩排时唐恺老师提出,实在为难的话是不是去掉高抬腿?他拒绝了。

唐 恺:“站不住,我们腿就不抬了。”

王一博:“站得住!”

唐 恺:“非要抬?”

王一博:“嗯。”

抻住这段对白的内力,正是梨园行的风骨。

上妆时,王一博问:“现在学习京剧的有年轻人吗?”化妆老师告诉他,“有年轻人学习京剧,只是比较少而已,大部分都是京剧世家的孩子去学习京剧。”“有没有因为兴趣爱好学习京剧的呢?”化妆老师告诉王一博,“很少会有这样的人”。

听了老师的话,王一博吐了吐舌头然后抿了抿嘴,似乎是在思考前述问题或做出决定。果然,采访中王一博感慨:“戏曲演员真的是非常值得尊重的职业。现在很多年轻人学说唱、学街舞,但希望能有更多年轻人来学习中国传统的戏曲文化。”

有别于话剧、影视和歌舞,戏曲表演本质更具个体创造性。所谓“看戏看角儿”,正是基于京剧意向生成特点。传统戏曲尤其京剧观众,擅长把演员技巧美和形式美,从舞台整体意向世界抽离出来欣赏,他们既注视“角色”,也注视“演员”。

京剧起源于清乾隆年间,满清贵族发起平民效仿,至清末民国达鼎盛,风靡一时。“看戏看角儿”适应的是“热戏时代”,观众京剧审美与鉴赏素养普遍较高,资深观众往往就是票友。那时戏越是演出频繁演得热,观众对戏对演员越熟就越热衷。

但这显然与全球化背景下年轻人审美观颠覆传统,更倾向于追求时尚前卫的艺术而非传统的思潮相悖逆。京剧艺术衰落、京剧市场萎缩是事实也是趋势。京剧在文化的价值属性上被定义为“国粹”,但在文化的工具属性上已经远离大众生活。

京剧重归当代视野,需要“票房神话”张火丁这样戏比天大自成乾坤的角儿撑起里子,更需要像“小冬皇”王佩瑜这样守正出奇敢创新的角儿抹开面子。

当人人斜杆青年,行行跨界共赢,正因为有王佩瑜、裘继戎、唐恺们既有传统底蕴又深谙流量效能的青年才俊,能够不时携京剧上上综艺露露脸,为年轻一代创造亲密接触京剧的机缘,京剧的火种才能绵延不绝,在当代语境迸发出新活力。

时代影响力人物愿意参与京剧推广,本身是契合京剧“看戏看角儿”的鉴赏心理的。因为王一博的“赵云”,多少人想去重温《三国演义》?多少人想去了解什么是“大武生”?又有多少人会从这一小折《长坂坡》入手推开京剧鉴赏的大门?

尽管有网友质疑“都是节目组包装而已”,然而宣传京剧是不是作秀,不要听他怎么说,要关心他究竟怎么做。功夫不负有心人,公演当晚大武生王一博艳惊四座,“起霸”站稳了、立住了,彩排中屡败屡战的“鹞子翻身”也完成得干净利落。

一句念白“来呀~~”戏腔洪厚,气韵十足。这个大武生亮相,扮相俊逸,台步沉稳,“精”盛、“气”足、“神”旺,莽中带细、武中蕴秀,博得满堂彩!

王一博粉墨登场,就是京剧走出舞台方寸,在流量时代拥抱流量的划时代亮相。而娱圈顶流王一博也籍此初窥国粹堂奥,化身最ing梨园子弟。千万粉丝的娱乐圈流量担当,以青年的传承力惊艳亮相,吸引了多少原本对戏曲无感的新生代。

以自身影响打破圈层壁垒,使小众文化出圈引流向更广泛的受众,从而为领域文化创造丰厚的行业红利——这正是王一博被冬奥会、街舞圈、赛车圈、梨园行认领的理由。从折射民意的“流量”到国家队赋能的“分量”,“顶流”名副其实。

顶流传播国粹当然影响巨大,这本是明星与国粹的共赢。是国粹为流量赋能,还是流量为国粹引流,其实并无二致。阳春白雪虽好但曲高和寡,梨园春色无边奈何文化断层。与其供于庙堂束于高阁,何不让流量带货,尝试文化传承新生态?

比起国粹自身,流量生态链顶端的偶像更能占据时代视野。今天的国粹文化相对于徽班进京时200多年前的大众而言,也是戏曲新鲜事梨园生力军,也曾是那时席卷时尚浪潮、制霸文化话语权的流量,标注滚烫时代烙印,镌刻进历史深处。

话说,梨园一向“艺不轻传”,因为好东西给你,也得看能不能接住。接住有两层含义:一指技艺,“不疯魔不成活儿”,否则传给你也上不了手;二指艺德,也就是“学艺先学德”,所以过去梨园行有句话,叫作:宁舍一亩田,也不教一出戏。

还记得唐恺老师在台下看着台上博版“赵云”笑逐颜开的样子。“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”。孟子曰“得天下之英才而教之不亦快哉”,王一博如此孺子可教,谁不愿甘心情愿扶持呢?他若真“下海”,只怕梨园泰斗都会先下手为强。

功夫两个字,一横一竖。赢的,站着。输的,倒下。王一博能频频跨界入方家法眼,比流量更关键的,是做一行、爱一行、行一行,这才是他的真本钱!