一、家世与仕途:从名门相府到庙堂砥柱

刘墉(1720—1805),字崇如,号石庵,山东诸城人,出身显赫,其父刘统勋为乾隆朝重臣,官至东阁大学士,以清廉刚正闻名。刘墉自幼浸淫诗书,家学深厚,乾隆十六年(1751年)中进士,历任翰林院编修、安徽学政、湖南巡抚,晚年官至体仁阁大学士,位列宰辅。虽宦海沉浮,然其政绩多为史家称道,清正之风与书法造诣并称双绝,民间更以“刘罗锅”之传奇演绎其刚直形象。

然刘墉一生最耀目的成就非政绩,而在书法。他生于帖学鼎盛、碑学萌芽的乾嘉时期,以“浓墨宰相”之名独步书坛,与翁方纲、成亲王永瑆、铁保并称“乾隆四大家”,更被康有为誉为“帖学集大成者”。

二、书法涅槃:从珠圆玉润到骨劲藏锋

刘墉的书法生涯,是一部“破茧成蝶”的艺术蜕变史:

1. 早年:帖学筑基,董赵为宗

初学赵孟頫、董其昌,笔法轻盈秀润,深得“馆阁体”之工整,时人评其字“珠圆玉润,若美女簪花”。然此阶段之作多受时风桎梏,尚未显露个性。

2. 中年:熔铸诸家,雄健开张

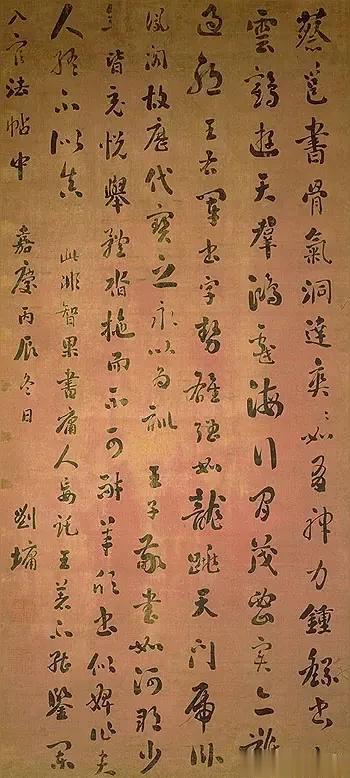

中年转益多师,尤重苏轼、颜真卿,以苏字之厚、颜书之劲为根基,兼融钟繇、王羲之古意。其行书笔势雄浑,用墨浓重如铸铁,结体宽博,章法疏朗,一扫早年柔媚之气。代表作《论书轴》中,他以苏轼书论为引,笔锋沉厚却内含锋芒,字如“绵裹铁”,既有庙堂之庄重,又见山林之野逸。

3. 晚年:衰年变法,碑帖交融

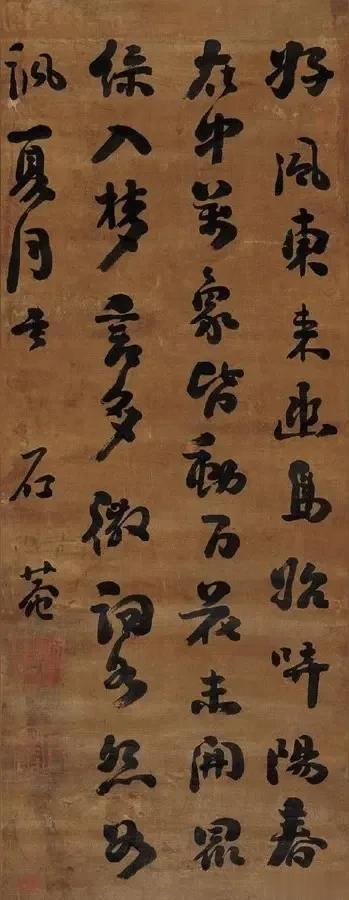

晚年受碑学思潮影响,潜心研习北朝碑版,尤重《瘗鹤铭》之浑朴。其书风渐趋平淡,线条瘦劲而筋骨愈显,墨色浓黑中透出枯涩,如《小楷七言诗》以行草笔意入楷,草书部首与楷法相融,于严整中见灵动,被誉为“擘窠小楷之冠”。

三、艺术精髓:肥厚清静,儒者气象

刘墉书法以“肥、厚、清、静”四字为魂,独树一帜:

1. 肥:丰腴如绵,刚劲内蕴

其点画饱满圆润,用墨浓重似漆,然绝非“墨猪”之臃肿。他以硬毫短锋书于蜡笺,逆锋起笔,藏头护尾,线条如太极浑圆,内藏千钧之力。清人评其书“丰肥中出刚劲,绵里藏针”,《行书轴》中字字如棉团堆积,细察则筋骨分明,力透纸背。

2. 厚:章法沉雄,气脉贯通

刘墉书作章法疏朗,字字独立却气韵连绵。结体多取扁方,重心下沉,如《石庵真迹对笧》中,字与字间虽无牵丝映带,然墨色浓淡相生,行气如江河奔涌,雄深雅健。杨守敬赞其“如黄钟大吕,清庙明堂”,正是对其厚重气象的诠释。

3. 清:笔法虚实,清气自生

虽用墨浓黑,却能以虚实提按之法避浊求清。其运笔搭锋养势,折锋取姿,枯润相映,如《渔父歌》行书册中,浓墨处如夜山凝黛,飞白处似云烟流散,清气满纸,尽显文人雅趣。

4. 静:儒者心性,从容天成

刘墉书作无火燥之气,得静穆之韵。他融儒家“温恭俭让”之德于笔墨,字字沉稳从容,《松筠轩歌》中笔意静谧,似高士独坐幽篁,超然物外。郭尚先称其“得力全在静字”,正是对其心性修为的至高评价。

四、承前启后:帖学之巅与碑学先声

刘墉身处帖学衰微、碑学兴起的转折时代,却以帖学为本,开创出新境:

帖学集大成:他融汇赵孟頫之清丽、苏轼之雄浑、颜真卿之刚健,更兼钟繇古意,形成“渊雅醇厚”的独家风貌,被康有为推为“帖学之极则”。

碑学启蒙者:晚年取法北碑,以方劲拙朴之气入书,启吴昌硕、赵之谦等碑学大家之先声。其小楷《瘗鹤铭》临作,兼得碑帖之长,堪称承前启后的典范。

文人书法的终极表达:他将儒家士大夫的“智圆行方”人格投射于书,使笔墨成为心性外化的载体。后世齐白石、吴昌硕皆受其“朴拙藏巧”的美学启发。

五、翰墨不朽:从宫廷秘藏到时代回响

刘墉墨迹今多藏于故宫博物院、台北故宫等机构,《刘文清公册》《论书轴》等作屡成拍卖焦点。2011年其《草书赠毖轩题画诗轴》以近千万元成交,近年《篆书四箴屏》更破亿元天价,市场热度印证其艺术生命力。

然其真正价值,在于以布衣之魂书写庙堂之气,以儒者之心熔铸艺术之魄。今日观刘墉书,犹见一老臣挥毫于盛世将倾之际,墨色浓黑如夜,笔底波澜却是千年文脉的星河长明。