田家英从1948年,26岁时开始担任毛主席的秘书,此后履职长达18年,一直到1966年。而逄先知是从1950年调入中央书记处政治秘书室,此后一直在田家英的领导下工作,直到1966年离开中南海。

对逄先知来说,田家英既是他的上级、师长,又是他的朋友、知交。作为有名的党史专家,逄先知晚年曾写过一篇有名的文章《毛泽东和他的秘书田家英》,这篇文章为我们了解田家英提供了很多珍贵的史料。兹整理如下,以飨读者。

毛岸英的老师、毛主席的秘书

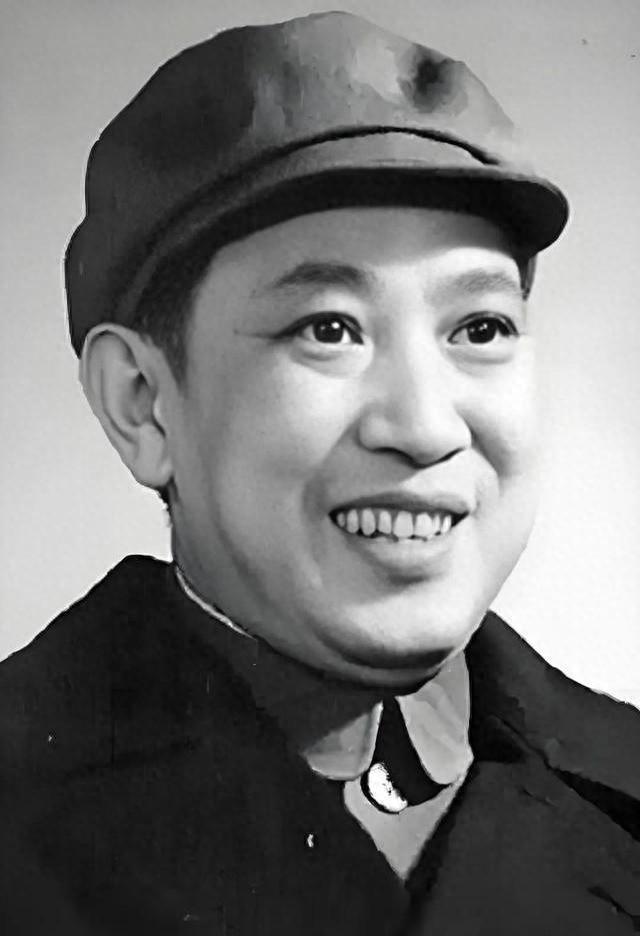

毛岸英的老师、毛主席的秘书田家英是四川成都人,自幼父母双亡,靠着在药铺当学徒时的空闲时间自学成才,13岁就享誉天府,人称“神童”。

全面抗战爆发后,田家英来到延安,先后在陕北公学、延安马列学院学习研究。1946年,田家英因为在《解放日报》上发表的几篇论史杂文引起了毛主席的注意,还有一次,田家英在学校给干部讲古文,毛主席当时正好在教室外散步,被田的讲课吸引,驻足聆听。

1946年,田家英成为岸英的老师,后来岸英见到田家英的夫人董边,总要鞠躬叫一声“师娘”。后来岸英牺牲,田家英不胜惋惜。1948年,在胡乔木的推荐下,田家英成为毛主席的日常秘书。

据逄先知回忆,田家英初到毛主席身边,主席曾问他:你到我这里来工作,有什么想法?田家英回答了8个字:不求有功,但求无过。

可想而知,毛主席对这个回答并不满意,但又可以理解,毕竟当时田只有26岁,而且是在中央承担重任,他的紧张惶恐可想而知。毛主席第一次请田家英喝酒时,一向善饮的田家英只喝了一点就醉了,这也可看出他的心理压力。

在长期的相处中,毛主席和田家英建立了深厚的感情,这个感情的基础之一是共同的爱好,毛主席喜欢历史、文学、书法,田家英在这方面也很精通,毛主席常常要田查找某首古诗词句的出处,田家英每次都很很快找出。田家英还常常到北京的旧书摊搜寻字帖,供毛主席欣赏观摩。

1958年,中央号召干部下放,有好几个省委书记都向毛主席要田家英,毛主席不答应,说:“田家英我不能放,在这个问题上,我是理论和实际不一致的。”可见毛主席对他的依赖和信任。

田家英既是下级,又是晚辈,对于他的生活,毛主席也总是设法关照。1951年,田家英患重感冒,身体虚弱,毛主席亲自登门看望了他。这让田家英受宠若惊,感到格外温暖。他对妻子说:“主席感情很重,对身边的人都很有感情。”

田家英的历史贡献田家英在毛主席身边18年,工作成绩是出色的,有贡献的。1949年,中央搬到北京后,毛主席每天都会收到大量的来信,毛主席对这些来信非常重视,看完后大部分都请田家英代自己回信。

后来,信件越来越多,毛主席就成了书记处政治秘书室(后改名中办秘书室),专门负责处理信访工作,田家英就是这个机构的负责人。逄先知认为,田家英是党的信访工作的重要建设者和开拓者。

除了处理群众来信,田家英还经常代表毛主席,负责接待、看望人民群众、民主人士以及毛主席的亲友。比如春节的时候,毛主席会叫田家英带着一些食品,挨家挨户到宋庆龄、李济深、陈叔通、齐白石、郭沫若、何香凝等人那里去探望。

在此之外,田家英还是毛主席著作的编辑者和宣传者。他直接参与了《毛选》第一卷到第三卷的编辑工作,并全面负责了第四卷的编辑工作,对《毛选》的问世付出了极大心血。今天,《毛选》成为全国人民熟知的佳作,背后离不开田家英的默默奉献。

逄先知说:田家英把自己一生最好的年华和主要的精力,奉献给编辑出版毛泽东著作,宣传毛泽东思想。他在这一方面的贡献人们是不会忘记的。

田家英熟读毛主席的著作,深受毛主席思想影响。逄先知说,田家英受毛主席影响最深的两个观点就是:一,关心群众生活,全心全意为人民服务;二就是实事求是,这一理念贯穿了他的一生,乃至生命的最后一刻。

除此之外,作为文字工作者出身的他,还参加过新中国第一部宪法的起草工作,为此他曾精研法学。在最忙碌的时候,32岁的田家英曾累到吐血。

党史上著名的“八大”开幕词,也是田家英起草的。毛主席一生作报告、做演讲,极少让别人代笔,但他却把这个重要的任务交给了田家英。“八大”开幕词中,有一句“虚心使人进步,骄傲使人进步”,这句话就是田家英的得意之笔,为全国人民所熟悉。

据李银桥回忆,八大开幕式结束后,很多人称赞开幕词写得好,毛主席高兴地向大家介绍:“开幕词是谁写的?是个年轻秀才写的,此人是田家英。”

一生忠实践行毛泽东思想1959年,田家英奉命率领调查组到四川蹲点,善于作调查工作的田家英很快就发现了一些问题。4月,在毛主席的主持下,田家英执笔起草了《关于人民公社的十八个问题》,对这些问题进行了纠正和改善。不久后,毛主席又向党内六级干部写了一封信,田家英看后欣喜若狂。

在4个月的调查中,田家英掌握了大量的一手资料,并在庐山会议上做了报告。逄先知对此非常倾佩,说田家英有魄力和勇气,不是那种畏首畏尾的人,这一点到有点像毛主席的脾气。

在毛主席的保护下,田家英过关了,毛主席鼓励他说:“你还照样做你的秘书工作。”

1961年2月,田家英再次率领调查组到湖南调查,了解一下情况。在此之前,田家英是不赞成包产到户的,他认为不能在困难的时候,就把一些生活上没有依靠的群众丢开不管,“作为共产党人来说,我认为,良心是过不去的。”

经过一年的调查,田家英的思想起了变化。在认真听取农民意见,并反复思考后,田家英认识到了包产到户和分田到户的优越性。离开湖南后,通过和陈云同志、少奇同志、小平同志的对话,他更加坚定了这一想法,即农村应该实行多种所有制形式,包括集体、半集体、包产到户、分田单干,以便迅速发展农业。他坦率地以秘书身份向毛主席表达了自己的想法。

1962年以后,田家英觉得自己长期带在中央机关,应当下去做些实际工作,他的夫人董边很支持他,说:“只要允许你离开,我同意你去,你做县委书记,我当县妇联主任。”但毛主席在工作上还需要田家英,不同意他离开。

逄先知说,1962年以后,陈伯达一直在散布对田家英的污蔑,说他“独断”、“大权在握”,田家英听到风声后,曾给陈伯达电话质问,陈支支吾吾,半天说不说话来。陈伯达表面谦虚,实则作风霸道,内心偏狭,喜欢贪功诿过,他长期嫉妒田家英,并在1966年5月公然于马列主义研究院点火,鼓动“揭发”田家英。

逄先知认为,田家英同志工作兢兢业业,忠于职守,才能卓著。但是他也有一些缺点,就是“在逆境之中往往表现消沉、颓丧,性格比较脆弱,经不起挫折,缺乏应有韧性。”这些缺点造成了田家英最后的结局。

但是,瑕不掩瑜,田家英的优点和贡献始终盖过了他的缺点和弱点。从根本上说,他一生忠实于毛泽东思想,正确地执行了毛主席的教导和指示,无愧为一位优秀的无产阶级战士。