春分节气是二十四节气中的重要一环,不仅标志着寒冷的冬季正式告别,也意味着温暖的春天正逐渐进入最为活跃的阶段。

民间有句俗语:“春分在头,热死老牛;春分在尾,六月穿棉”,这一说法看似夸张,却蕴含着深刻的气象规律和自然智慧。

春分的历史背景春分的到来,象征着天地的阴阳平衡,正如古人所说的“阴阳相半”。

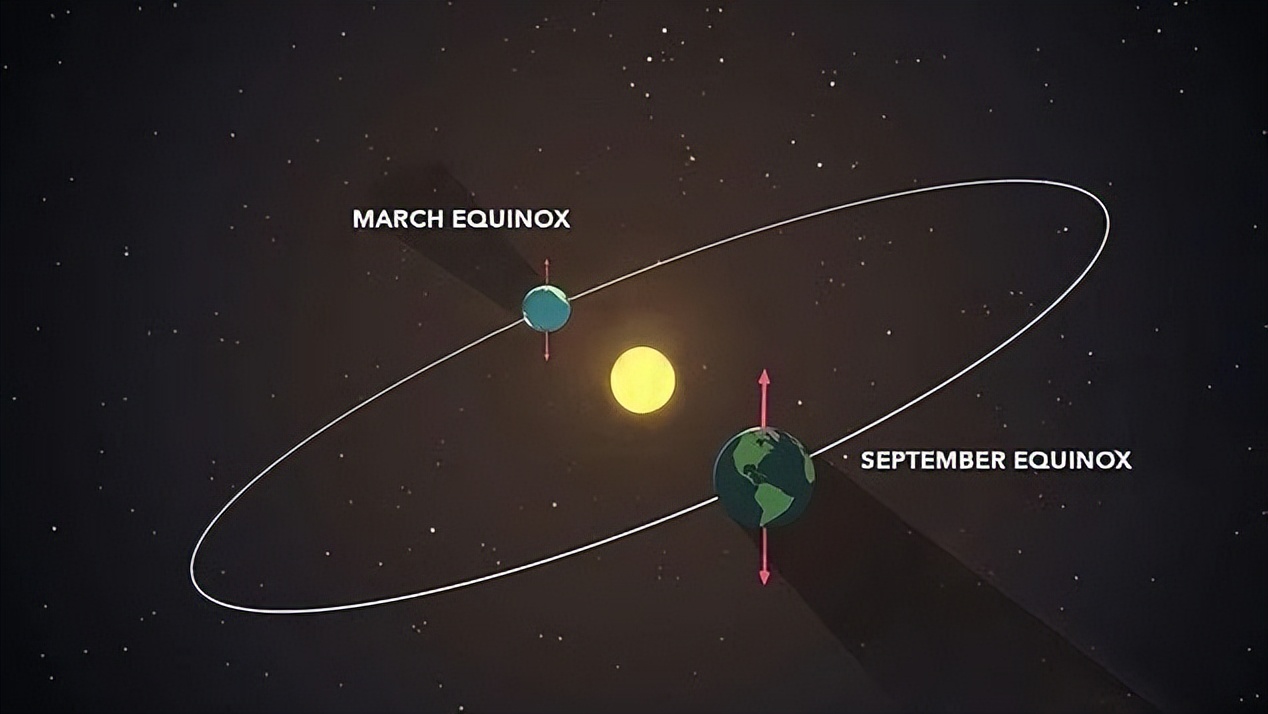

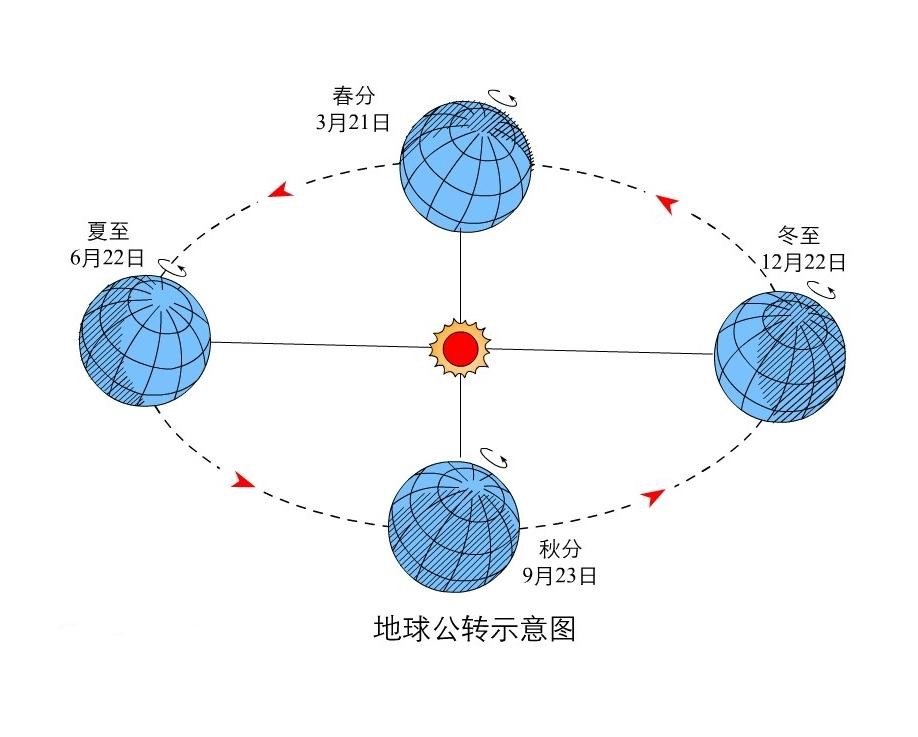

这一节气背后的天文原理十分简单而奇妙:此时太阳直射赤道,全球各地的昼夜时间基本相同。

在古代,中国人并没有像今天一样依赖现代科学来预测天气和安排农业生产。

相反,古人更多依赖天文现象和自然节令的变化来判断每年春季作物的最佳种植时节。

春分一过,意味着大地回暖,土壤温度开始上升,适宜农作物的生长。

从《月令七十二候集解》到《礼记》再到《农事记》,都详细记录了春分的天象与气候特征,它们都为古代农业社会提供了宝贵的生存智慧。

春分的历史背景不仅仅限于天文和农业,它还渗透进了古代农民的文化生活中。

他们通过对大自然的细心观察,结合天文变化,形成了许多与春分相关的民间习俗,如“立蛋”游戏和“食春菜”等。

传说在春分这天,由于太阳直射赤道,地球的重力与太阳的引力达到了一种微妙的平衡,使得鸡蛋等物体更容易竖立。

人们会在春分日尝试将鸡蛋竖立起来,寓意着春天的开始和生命的复苏。

在现代,虽然我们知道立蛋并不是真正因为重力平衡的作用,但这一习俗仍然富有趣味。

春菜指的是春季时节特有的野菜和应季蔬菜,如香椿芽、春韭、荠菜、春笋等。

传统中,人们会在春分时节采摘这些新鲜的野菜,煮成汤或作为菜肴食用。

春菜不仅富含丰富的营养,还能帮助人体补充冬季消耗的矿物质和维生素,尤其是在岭南地区,春菜的食用被视为一种“春养”的方式。

春分的另一个民俗活动是放风筝。

在古代,放风筝被视为一种祈福活动,寓意着驱邪避灾、祈求平安。

春分的节令活动和民间习俗是中国传统文化的一部分,它们在现代社会中依然有着重要的传承价值。

这些习俗不仅仅是对春分这一节气的庆祝,更是对自然的崇敬和对生命力量的尊重。

春分的气候关系春分的日期每年都不同,它会在每年的3月19日到22日之间变化,而春分在农历的不同时间段出现,也会对接下来的气候造成不同的影响。

今年的春分落在了公历3月20日,与往年相比要晚一些。

传统的农谚中常提到“春分在头,热死老牛;春分在尾,六月穿棉”,这句话虽然带有夸张成分,但却体现了春分时间与夏季气候之间潜在的联系。

今年的春分到底会如何影响即将到来的夏季,又是否符合这些传统的预言呢?

根据中国传统历法,“春分在头”通常指春分发生在农历月份的前半段,而“春分在尾”则是指春分出现在农历月的后半段。

由于春分在农历月中的位置不同,气候的走势也往往有所区别。

当春分出现在农历二月的上旬,即“春分在头”,通常意味着夏季会提前到来,气温回升较快,甚至可能会出现温暖过头的现象。

与此相反,当春分发生在农历二月的下旬,也就是“春分在尾”,则表示夏季的高温往往会推迟到来,甚至有时六月份的气温依然较为凉爽,甚至需要穿着棉衣来抵御早晚的寒意。

在气候变化的背后,春分时节太阳辐射的变化也是关键因素。

春分当天,太阳几乎直射赤道,导致南北半球的昼夜平分,阳光的直射使得地球表面获得的热量逐渐增多。

但由于地球的自转和公转的周期性变化,春分时节的太阳辐射并不会立即带来均匀的气温回升。

气候的复杂性使得天气变化依然充满变数。

农谚中的“春分在头,热死老牛,春分在尾,六月穿棉”将春分时节的这种气温波动与夏季的气候联系起来,也从侧面反映了古人对季节变化的敏锐观察和理解。

但值得注意的是,这些古老的农谚并不是绝对的气候预测法则。

其他大气层次和海洋温度等因素,也可能在接下来的几个月里造成异常的气候波动,影响气温的实际变化。

此外,现代技术的发展使得我们能够更准确地追踪天气和气候趋势,气象部门可以根据卫星图像和全球气候模型,对气候的走势进行详细预测。

今年的春分虽然在“晚春分”范畴,但并不意味着夏季一定会出现凉爽的天气。

根据气象部门的综合分析,今年春季的气温较为温和,虽然春分节气的时间较晚,但整体气温变化仍然保持在正常范围内,因此,夏季的气温可能并不会出现极端的变化。

总的来说,尽管春分这一节气的时间为我们提供了气候变化的线索,但我们仍需借助现代气象预测技术,对未来的气候进行更加科学的分析和解读。

结语

春分是春季的第四个节气,自古以来就被赋予了许多文化象征与农事指南。

通过春分,我们不仅领悟到四季的变换与气候的波动,更学会了如何在这变幻的世界中找到自己的节奏,与自然和谐共生。