在历史的长河中,许多珍贵的文物因时代变迁而遗失或被忽视,其中有一件国宝的命运却尤为曲折。

渎山大玉海,这件用7000斤稀世名玉打造的巨型玉器,原本应当在历史的舞台上闪耀光芒,却在风云变幻的时代中悄然消失,甚至被误当作普通的咸菜缸,默默地在一个偏僻的寺庙中度过了三百年。

那么,到底是什么原因导致了这件价值连城的艺术品被遗弃在历史的角落呢?

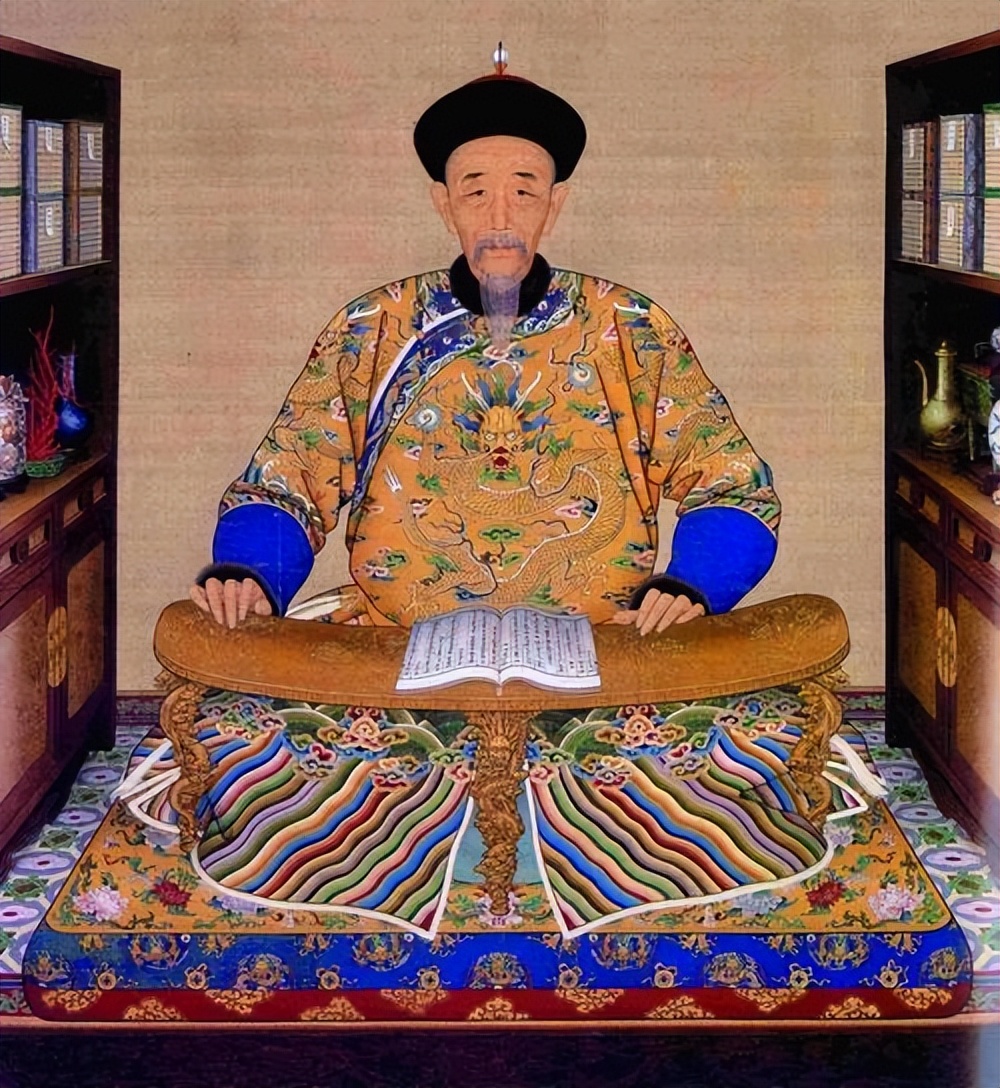

渎山大玉海的诞生公元1260年,忽必烈继位成为蒙古大汗,带领着大元帝国走向巅峰。

为了彰显王朝的伟大和自己的统治力量,他决定打造一件非凡的珍宝,作为国宝流传后世。

忽必烈的眼光锁定了一块重量达到7000斤的珍贵玉石—独山玉。

独山玉以其纯净的质地和绚丽的光泽在中国四大名玉中占有一席之地,它不仅稀有且珍贵,而且其坚硬的质地和自然的纹理使得它成为雕刻工艺的挑战。

为了完美呈现出这块巨大的玉石的独特魅力,忽必烈决定亲自监督雕刻工作,并为此招募了最顶尖的玉雕大师。

由赵云峰领衔,集结了来自各地的玉雕大师,其中既有擅长中原传统雕刻技艺的汉人工匠,也有拥有草原游牧风格的蒙古匠人。

赵云峰并非平凡之辈,他曾在南宋皇家玉作坊中积累了丰富的经验,因其高超的技艺被忽必烈亲自招至大都。

为了雕刻这件空前绝后的玉器,赵云峰不仅依靠传统的手工雕刻技法,还特别发明了一些新型的雕刻工具,甚至利用水力辅助技术来加速磨制过程。

这一创新让玉雕工作变得更加精细与高效,堪称当时工艺革命的先驱。

历经五年的日夜劳作,这件被命名为“渎山大玉海”的巨型玉器终于完成。

它不仅仅是一个简单的雕刻作品,而是一幅生动的海洋图景,充满了生命的律动和自然的气息。

海浪翻涌,龙形腾飞,海豚跃出水面,海马、海犀等神话生物纷纷跃然而出,每一处雕刻都仿佛蕴藏着无限的生命力。

所有这些精美的图案和雕刻,不仅展现了工匠们无与伦比的技艺,也寄托了元朝一统江山、海纳百川的宏伟理想。

当这件庞大的玉雕完工时,忽必烈将其摆放在北海琼华岛上的广寒殿中,作为他权力象征的一部分。

马可·波罗,这位远道而来的意大利商人,在他所写的游记中提到过这件国宝,称其为“价值可比四座大城”,如此之高的评价,不仅仅是对玉器工艺的赞美,更是对元朝帝国鼎盛时期的礼赞。

渎山大玉海的诞生,标志着一个王朝的文化巅峰。

它不仅承载着元朝一统天下的梦想,也是一段历史辉煌的见证。

国宝的隐匿公元1368年,明朝建立,新的朝代仿佛带来了一阵席卷旧朝的风暴。

在明朝建立初期,这件元朝遗留下来的珍宝,依然受到皇家珍视,宫廷中许多人都知晓这件玉器的存在,它不仅是元朝权力的象征,也是大元帝国文化成就的见证。

历史的车轮从不曾停歇,随着新的政权逐渐稳固,许多旧朝遗物在权力更迭的过程中失去了它们的光环,渐渐淡出了人们的视野。

尤其是在明成祖朱棣发动靖难之役,篡位成功后,宫廷内外的动荡让这些曾经受宠的国宝消失在了历史的潮流中。

据史料记载,建文帝在面对政权危机时,曾下令将宫中的重要宝物迅速转移,以防落入敌手。

而渎山大玉海,这件重达7000斤的玉器,因其体积庞大,无法随行被迁移到南方。

当时负责保护这件国宝的太监,为了不让其受到伤害,特意采取了伪装手段,将玉器的外层涂抹上一层泥土,看似普通的石缸。

这个伪装如此完美,以至于即使是朱棣派来的搜查队伍,也未能一眼识破其真面目。

这样一来,渎山大玉海便在不为人知的情况下,开始了它漫长的“流放”生涯,被安置在南京城外的一个不起眼的寺庙里。

此时的渎山大玉海,早已不再是元朝时那件神圣不可侵犯的宝物,它不再被置于神圣的宫殿中,也没有成为任何皇家宴会的焦点。

它的身份沦为一只普通的容器,沉默无闻地站在寺庙的角落,成为了道士们日常生活的一部分。

人们甚至开始将它用作盛放日常物品,最为常见的竟是用来腌制咸菜。

这份身份的巨大反差,让人感到无比惋惜。

直到1702年,一次偶然的邂逅,才让这件沉寂已久的宝物重新浮出水面,揭开了它尴尬而荒诞的命运。

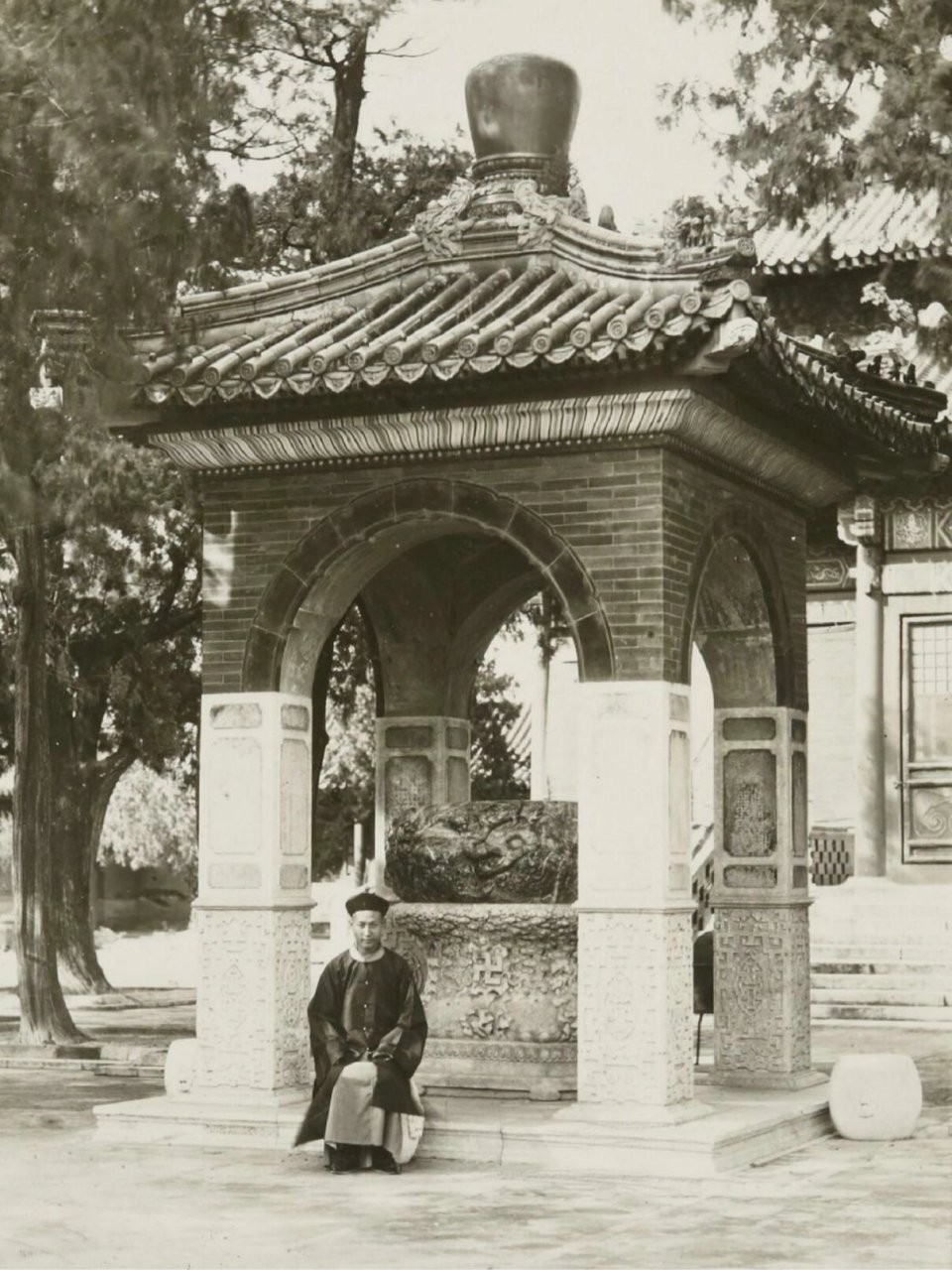

康熙年间,作为清朝的盛世皇帝,康熙帝常常巡视各地,查访民情,修缮寺庙,甚至亲自指挥文化遗产的整理工作。

而在一次前往北京真武庙的例行巡查中,他的臣子高士奇,意外发现了这件历史的遗留物。

高士奇不仅是当时著名的文人,还是一位极具鉴赏力的收藏家,对古董玉器有着极高的鉴别能力。

那一天,天气阴沉,真武庙的后院一片宁静。

几个年轻的道士正在院中忙碌,他们正围着一个巨大的、外表斑驳的石缸,轻声交谈。

空气中弥漫着浓烈的咸菜味,显然这只石缸已经承担了数百年的日常使用。

这种庙宇常见的器物,通常用于盛放食物,或作为杂物的储存器皿。

令高士奇惊讶的是,这个“石缸”的表面不时露出一种晶莹剔透的光泽,似乎在阳光下闪烁着不同于普通器物的光辉。

走近一些,他轻轻拂去石缸表面的尘土,透过剥落的部分,他惊讶地发现,缸身上隐约可见精美的雕刻。

龙形生动,海豚跃水,海马与神兽的雕饰栩栩如生,这与他所熟知的《元史》中的渎山大玉海描述相符。

当高士奇意识到自己眼前所见的这一切,他深感震惊与惋惜。

他立刻向康熙皇帝报告了这一发现。

由于当时宫廷内政事务繁忙,且渎山大玉海的名声早已消散在历史的尘埃中,康熙并未给予足够的重视。

虽然高士奇为此多次陈述该玉器的价值,但遗憾的是,他的发现并未引起足够的关注,这段历史被再次埋藏在岁月的深处。

国宝重见天日经过了几百年的沉寂与遗忘,渎山大玉海终于在乾隆年间迎来了命运的转折。

1745年,乾隆皇帝来到北京真武庙。

这个平凡的道观,隐匿在北京的喧嚣之外,常年没有受到太多的关注,道士们过着清贫的生活,庙中陈设简陋。

直到有一天,乾隆帝的眼光扫过那个长年用来腌制咸菜的石缸,突然被它不寻常的光泽吸引。

他的好奇心驱使他走近细看。

当他看到那巨大的玉器,外面已经布满了层层的污垢,但依旧隐隐透露出奇异的光泽时,他立刻想起了关于渎山大玉海的传闻。

他命令随行的宫廷学士进行确认,确认后,他如获至宝,意识到自己所见的正是那件曾经失传的国宝。

乾隆皇帝当即决定将渎山大玉海从真武庙带回皇宫,但这段物归原主的过程却并不简单。

首先,渎山大玉海外层的泥土需要清理干净,它的表面因长年暴露在外面布满了污渍和盐渍。

乾隆亲自监督了这项艰巨的工作,并特意命令宫廷内最顶尖的工匠小心处理,避免损坏这块宝贵的玉石。

清理工作持续了整整三个月。

随着每一层污垢的去除,渎山大玉海原本的精美雕刻一层层显现出来。

它那栩栩如生的海浪、龙腾、海豚跃水等雕刻,不仅惊艳了在场的宫廷工匠,也令乾隆皇帝为之倾倒。

每一笔雕刻都展示了工匠们高超的技艺,每一细节都透露出元朝文化的雄浑气韵。

在看到渎山大玉海恢复原貌后,乾隆皇帝不仅震惊于它的艺术价值,更深感其文化意义。

他决定将这件国宝置于紫禁城的特制展馆—玉瓮亭,用金丝楠木精雕细刻的底座托起,四角装饰以纯金兽首,象征着皇帝的尊贵和帝国的无上权力。

更为令人惊叹的是,乾隆不仅在玉瓮亭内为它安排了最佳的展示位置,还亲自撰写了《玉瓮歌》,并命令将其刻于亭壁上,以此来铭记这段历史的重现。

他还请宫廷学士为这件国宝写下了数十篇诗文,以彰显它作为文化象征的地位。

为了确保渎山大玉海的完好无损,乾隆皇帝还安排宫廷内的太监轮流守卫玉瓮亭,严密保护这件无价之宝。

同时他也要求工匠们定期对玉器进行清洁与保养,确保它永远散发着光辉,成为皇家文化的一部分。

随着乾隆帝的推崇,渎山大玉海不仅重新获得了它的文化地位,也成为了象征着清朝盛世的标志之一。

它被誉为“九大镇国之宝”之一,与太阳神鸟金饰、孙子兵法竹简等珍品并列。

结语

渎山大玉海的传奇历程,跨越了几个世纪,承载了一个国家的兴衰与文化的传承。

从皇家重器到寺庙咸菜缸,再到乾隆皇帝的钟爱之物,这段跌宕起伏的历程,仿佛是历史对文化遗物的无声考验。

它不仅展现了一个国宝的传奇命运,也让我们反思文物的保护与传承,提醒我们如何珍惜和守护那些承载历史与文化记忆的珍贵遗物。

[赞][赞][赞]