如果把理性主义比作一个传承千年的王朝。康德就是这帝国腐朽之前迸发出的最后一点生机。

康德的核心是批判。18世纪中期,西方哲学世界内部存在着两种声音。以笛卡尔为核心的唯理论,以休谟为核心的经验论。

唯理论主要集中在欧洲大陆,主张认识来源于天赋观念,世界必须建立在理性的基础上。

经验论主要集中在英国,主张认识来源于感觉经验,世界必须建立在经验的基础上。

双方的争论从16世纪中期持续到18世纪中期。唯理论占据上风。

直到休谟带着他的怀疑论出现。

他向理性主义的根基因果论提出质疑。所谓的因果必然是不是因为我们观察的局限。是不是心理习惯的投射。

比如太阳每天升起。在人类目光未及地球之外时。太阳自东往西就是公理。

他向外部世界的实在性提出质疑。人类只能通过知觉认识世界,但知觉与外部的关系无法被验证。眼睛看到的,耳朵听到的。并不是物自体本身的样子。

另外他还认为形而上学问题(上帝,灵魂实体)已经超出了人类经验。应该投入烈火焚烧。

如此一来。所谓的天赋观念根基被动摇。理性主义的大厦立于浮萍。

康德站了出来。康德师承沃尔夫。沃尔夫的老师是莱布尼茨。严格来说他应该算唯理论阵营。

可面对休谟的质疑。腐朽的理性主义已经没有力量回答。

攘外必先安内。康德将矛头转向理性主义本身,展开批判。矛头的材料,也是理性主义。

他上来就削弱了“理性”的能力。之前唯理论可以直接断言上帝,灵魂,实体这些终极问题。给出一个不容置疑的结果。纯粹理性就是这片天空下的王,一言独断天罡。

康德说人类只能通过时空、范畴等先天形式认识现象界。物自体不在现象界之内,不在理性的认识范围之内。物自体不可知。

物自体不可知的话。上帝,灵魂,自由那更属于无稽之谈。

康德只是想改革而不是覆灭。如果他不给出一个合理的解释。那理性主义的根基(上帝,理念)在他这都说不过去。

所以他提出了实践理性,道德律令。

虽然自由,上帝,理念等不朽的存在无法被证明。但是这些东西确实道德行动的必要预设。

如果没有天国,那人间美善该如何存放。如果没有地狱,那人间罪恶该去往何处。

这种说法对于某些人来说不具备说服力。

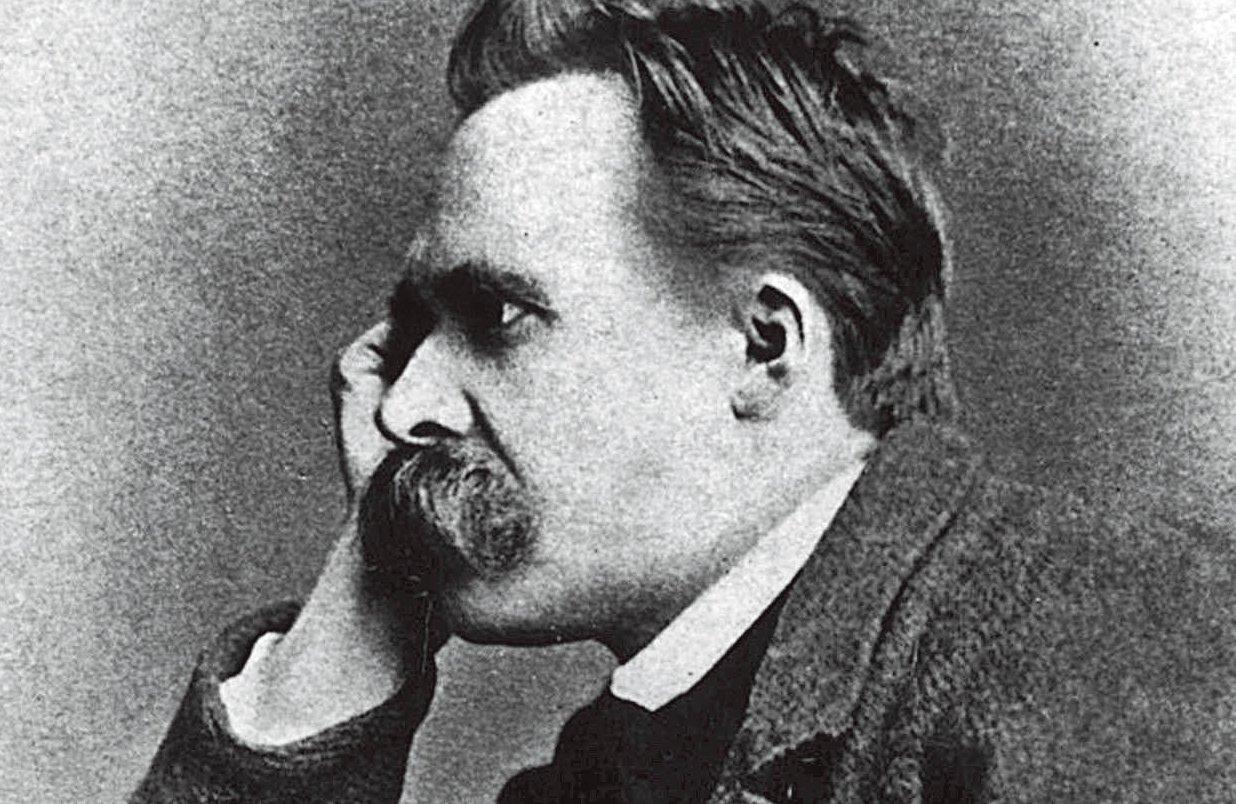

比如说那个高呼“上帝死了”的男人。尼采。

尼采认为康德是一只毒蜘蛛。看似在批判理性,实则是编织了一张精密且窒息的理性之网。

光理性压抑生命力还不够,康德又为理性找了道德这个帮手。

道德律令,其本质是奴隶道德。康德为道德法则找到了一个普遍化的理由。道德义务论更是直接继承基督教自我否定的逻辑。物自体看似是为理性划界。但却仍将世界二元化。延续了柏拉图主义的虚构理念。

康德批判的视角是理性,尼采批判的视角是生命。就批判视角而言,尼采的深刻性更具备说服力。