1945年7月26日,中美英三国联合发布了《波茨坦公告》,敦促日本投降。

8月15日,日本宣布无条件投降,9月2日签署投降书。第二次世界大战至此结束。

长久以来,西方的观点是美国的两颗原子弹直接促成了日本投降。而苏联(俄罗斯)及一些日本的学者则认为,真正促使日本在五天内迅速投降的关键因素,并非原子弹的震撼威力,而是8月8日苏联参加《波茨坦公告》及苏联对日本宣战。

更重要的是,日本还抱有最后的希望——《波茨坦公告》是美英中提出的,这其中并没有苏联,日本认为苏联是中立的,日本与苏联之前就签订了中立条约,所以日本把希望寄托在苏联的调停上面。

1941年,苏联与日本签订了《苏日中立条约》,约定双方互不交战。这一条约成为日本战略的支柱之一。即使本土战局恶化,日本依然计划退守中国东北,以关东军为核心重建基地,并借助苏联的调停延缓战事。日本高层认为,只要苏联保持中立,他们就有可能通过外交手段争取更有利的投降条件,甚至有可能在战后保留在中国东北的占领区。

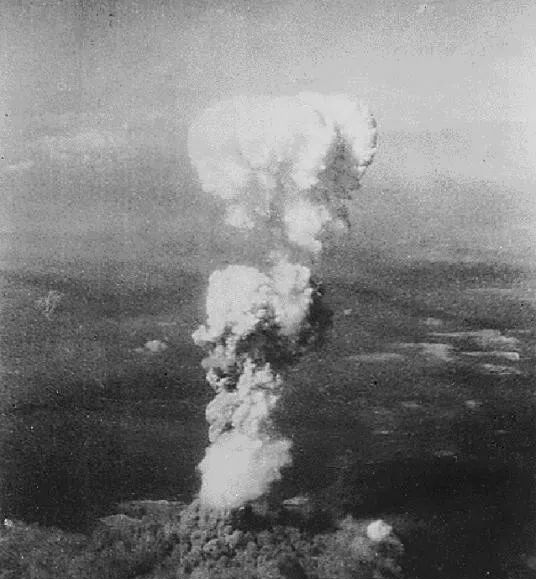

8月6号第一颗原子弹爆炸后,日本政府紧急电告在苏联的大使佐藤,让他马上去见苏联外长莫洛托夫,让苏联尽快出面调停,为日本争取一线生机。

可是这次日本人算错了,斯大林和罗斯福、丘吉尔早就在雅尔塔会议上密谋好了,解决了德国之后,苏联就会对日宣战。此时苏联已在中苏、中蒙边境线陈兵近百万。

1945年8月8日,日本的幻想被彻底击碎。苏联在这一天对日本宣战,并宣布加入《波茨坦公告》,与中美英一道要求日本无条件投降。这个突如其来的消息震撼了日本高层。天皇紧急召集“最高会议”,在会上,气氛凝重而紧张。苏联的宣战意味着日本失去了最后的依靠和退路。原本寄希望于苏联能作为调解者,为日本争取到较为体面的停战协议,现在看来已成泡影。

日本高层深知,苏联红军的强大战斗力和庞大的兵力,一旦全面介入对日作战,将对日本军队造成毁灭性的打击。而且,苏联一旦占领中国东北,日本将彻底失去重振军备的土壤和资源。

面对这一严峻现实,天皇和军部首脑不得不重新审视局势。他们意识到,继续顽抗下去,只会让更多的日本士兵和平民无谓地牺牲,且最终难免一败。经过激烈的讨论和权衡利弊,日本高层最终决定接受《波茨坦公告》,无条件投降。

8月15日,天皇裕仁通过广播发表《终战诏书》,正式宣布日本无条件投降。

回顾这段历史,苏联对日宣战的确起到了关键作用,它打破了日本高层的幻想,迫使他们做出了明智的选择。而原子弹的投掷虽然造成了巨大的伤亡和破坏,但在当时的情况下,并非促使日本投降的唯一或决定性因素。

苏联对日宣战的具体时间是1945年8月8日下午5时,苏联外长莫洛托夫约见日本大使佐藤尚武,宣读了宣战书,宣布从8月9日起与日本处于交战状态。苏联红军在8月9日零时10分,分别从后贝加尔、黑龙江沿岸和滨海地区越过中苏、中蒙边界,向日本关东军发动了突袭。

而当天上午11时,美国也在日本长崎投放了第二颗原子弹。

1945年8月14日,日本政府已宣布接受《波茨坦公告》,这意味着日本已经同意无条件投降。然而,苏军仍继续向预定军事目标推进,历时3周,占领中国东北、朝鲜北部、库页岛和千岛群岛,共毙伤俘日军68万余人。