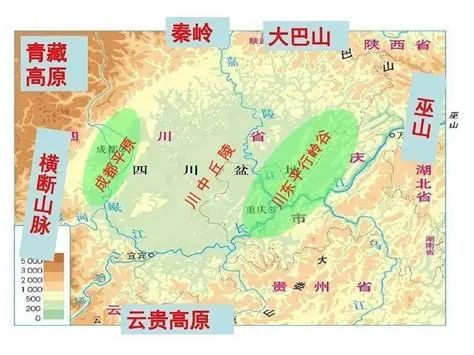

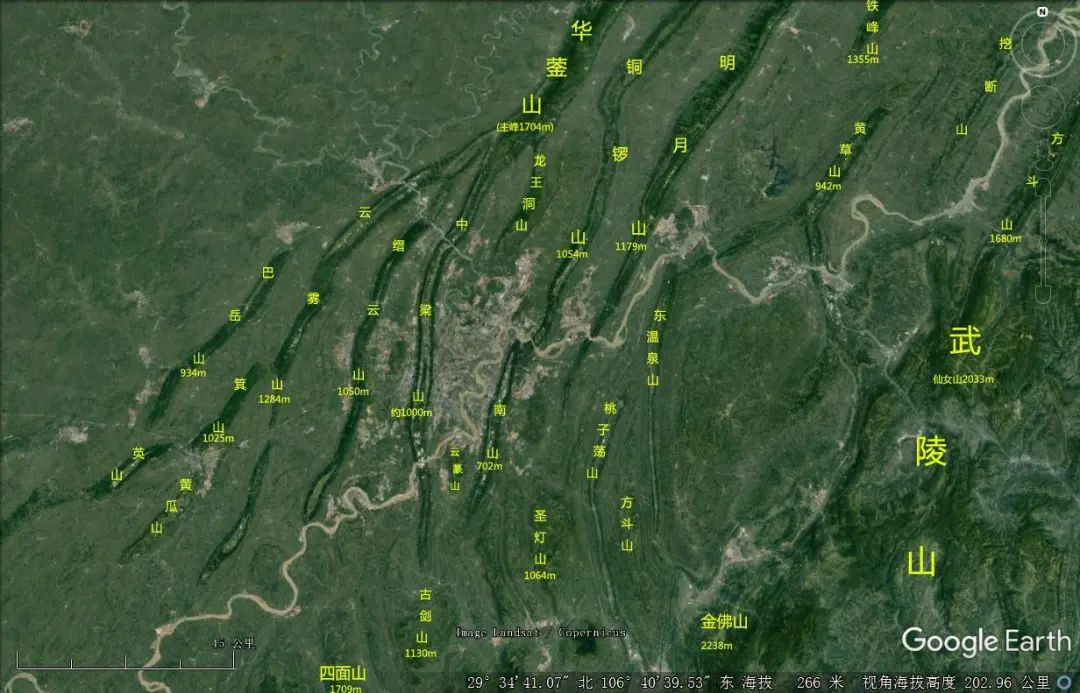

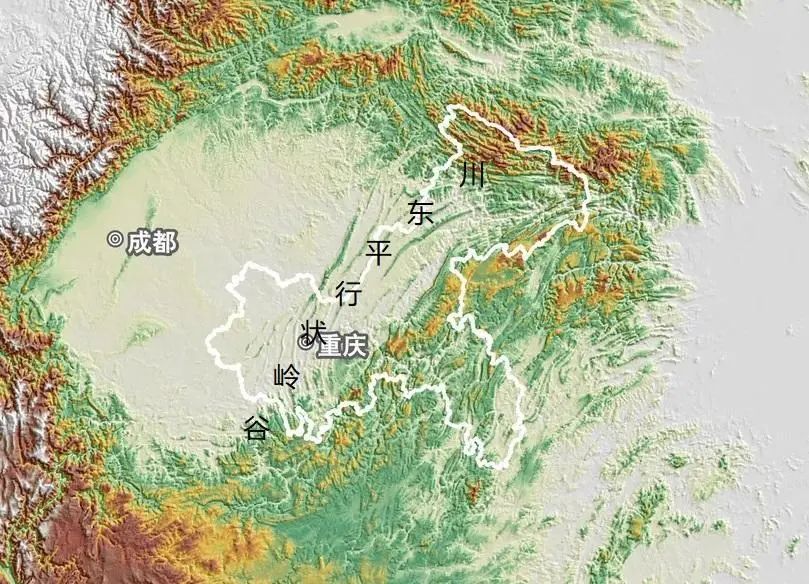

在四川盆地东部,有数十条山脉如列队士兵般整齐排列,山与山之间夹着狭长的谷地,这就是地理学上著名的"川东平行岭谷"。这片面积约5.6万平方公里的区域,从重庆主城区一直延伸到湖北边境,构成了中国最典型的褶皱山地景观。

川东平行岭谷在哪?范围多大?

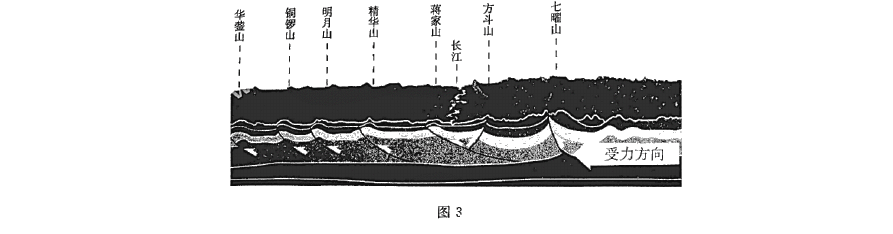

川东平行岭谷的核心区域位于东经106°-109°、北纬28°-32°之间,北起大巴山南麓,南抵武陵山北缘,西接华蓥山,东至巫山。在这片东西宽100-150公里、南北长300余公里的区域内,分布着30余条近乎平行的背斜山脉和向斜谷地,构成了"一山一槽一岭"的重复格局。

最西侧是著名的华蓥山-铜锣山-明月山系,主峰海拔1700余米,是重庆主城的天然屏障。

向东依次排列着黄草山-铁峰山、精华山-方斗山、七曜山-齐岳山等十余条主要山脉,山体宽度多在5-15公里,长度则达100-300公里不等。这些山脉的海拔多在800-1500米之间,相对高度300-800米,山势陡峻,多呈单面山形态。

山脉之间的谷地最宽的是梁平-万州向斜盆地,东西宽约30公里;最窄的垫江-忠县谷地仅5-8公里宽。谷底海拔200-500米,地势平坦,河流蜿蜒,与两侧陡峭的山岭形成鲜明对比。这种"高山深谷相间排列"的地貌,在卫星图上呈现出清晰的条纹状图案。

两山中的梁平坝子

地质成因是因为板块挤压

川东平行岭谷的形成,要追溯到1亿多年前的燕山运动时期。当时,太平洋板块向欧亚板块强烈俯冲,在四川盆地东缘产生了强大的南北向挤压力。

坚硬的古生代石灰岩地层在挤压作用下发生塑性变形,像被推挤的桌布一样褶皱隆起,形成了今日所见的一系列平行背斜和向斜。

这些褶皱的走向为何如此一致?关键在于基底构造的控制。地质勘探发现,川东地区深部存在一组隐伏的北东向断裂带,如同"隐形模板"引导着上部地层的褶皱方向。

当挤压应力传递到这里时,岩层很自然地沿着这些软弱带发生规律性弯曲,最终形成了间距15-25公里的平行褶皱群。

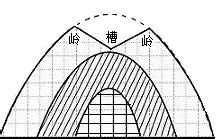

后期的侵蚀作用塑造了现今的地貌细节。背斜顶部的岩层因张力作用裂隙发育,更易被流水侵蚀,最终形成谷地;而向斜核部因挤压紧密反而抗蚀性强,保留为山岭。

"背斜成谷、向斜成山"是川东平行岭谷最重要的形成原理。石灰岩地区的溶蚀作用进一步形成了众多溶洞、天坑等喀斯特景观。

背斜往外拱,所以顶上很蓬松,容易被流水、风侵蚀变成谷地

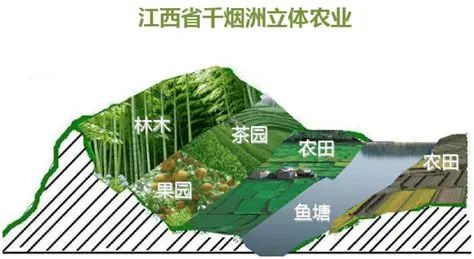

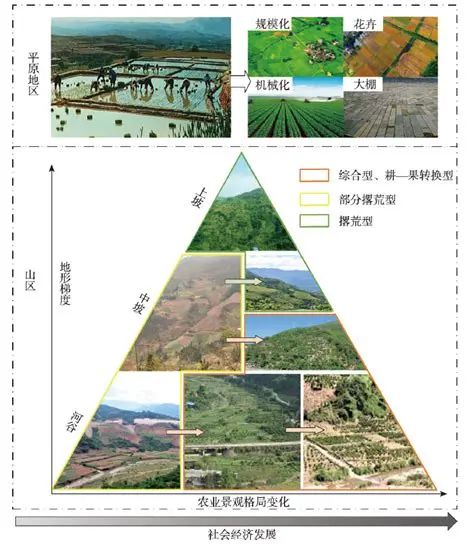

当地农业形态是岭谷相间的立体农业

由于川东平行岭谷的特殊地形,当地农民因地制宜,发展出"山上林茶、山腰果畜、平坝粮菜"的立体农业模式。谷地平坝是农业精华区,土层深厚,灌溉便利,主要种植水稻、油菜和蔬菜。梁平坝子、开江坝子等较大谷地,都是重要的商品粮基地。

江西千烟洲的立体农业模式和当地有一些相似之处。

山腰缓坡地带多开辟为梯田,种植玉米、红薯等旱作作物。近年来,柑橘、桃李等经济果林发展迅速,奉节脐橙、万州红橘等品牌享誉全国。坡度较大的山地则以林业为主,盛产马尾松、杉木等用材林,以及油桐、油茶等经济林。华蓥山区的竹林面积超过100万亩,是重要的造纸原料基地。

立体布局充分利用了不同海拔的光热资源。以忠县为例,海拔400米以下的河谷种植双季稻,400-800米的山腰发展柑橘,800米以上则种植茶叶和中药材。同一区域内作物成熟期相差20-30天,错开了农忙季节,延长了市场供应期,大大提高了土地的综合效益。

城市形态呈线性发展

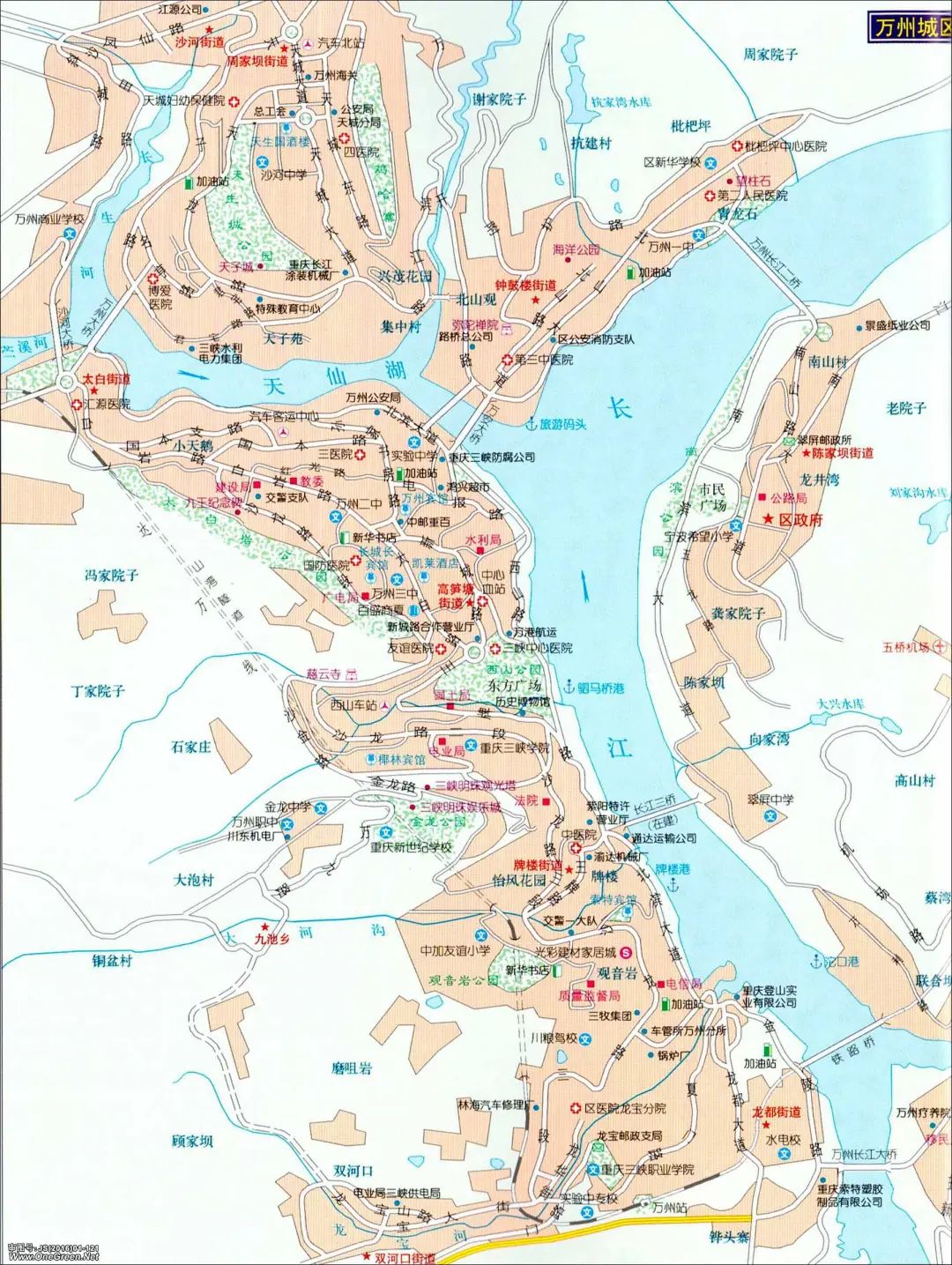

受限于狭窄的谷地,这里的城市多呈"线形"或"组团式"发展,与平原城市的同心圆扩张模式截然不同。重庆万州区是最典型的案例,城区沿长江和苎溪河呈带状延伸。

交通线路的走向也被岭谷严格控制。历史上,连接成都与江汉平原的"川鄂古道"就沿着谷地蜿蜒前行,先前的公路和铁路依然延续这一走向。318国道在石柱段有"七十二道拐"之称,短短30公里海拔落差达1000米。直到我国隧道技术大突破。

万州区地图,沿江建设趋势很明显

渝万高铁在穿越平行岭谷时,桥隧比例高达85%,造价是平原地区的3倍以上。

平坦土地稀缺迫使建筑向山坡延伸,在古代形成了独特的"吊脚楼"式建筑群。现代社会为解决用地矛盾,各地大规模实施"削峰填谷"工程,万州机场就是削平7个山头、填平6条冲沟建成的。

渝万高铁,一路借助隧洞横穿了川东平行谷地