前言:公元618年3月,笼罩在夜色中江都宫城的回荡着金属碰撞的脆响,那是叛军的怒喊。宇文化及站在隋炀帝杨广的寝宫前,听着殿内传来的哭嚎与哀求,掌心的冷汗浸透了剑柄。这个被史书称为“性凶狠”的权臣,正面临人生最疯狂的赌局——是像曹操那样“挟天子以令诸侯”,还是直接踢开这艘即将沉没的龙舟?

纠结了几秒钟后,宇文化及终是选择了后面的选项,杨广到死都没想到自己会落得如此结局。有道是名不正则言不顺,昔日的汉献帝就是曹操的“名”,他可以让曹操在与各路诸侯的博弈中占据主动权和话语权,毕竟像袁术那样无所顾忌的诸侯还是少数。既然有此成功案例摆在跟前,宇文化及为何宁弑杨广而不学曹操?

隋炀帝杨广画像

一、隋室已如破船上的朽木1、朝廷权威崩塌

隋之所以为隋,乃随国公杨坚篡周立国时觉得走字底不祥而改出来的。岂料仅仅过了30年,还是有人冒出来要让隋朝“走”。大业七年,长白山的寒风裹挟着饥民的哀嚎,一个叫王薄的庄稼汉站在山巅,振臂高呼:“无向辽东浪死歌!”这声呐喊将逃亡的士兵、饥饿的农民、走投无路的手工业者拧成一股洪流,短短数月便聚众十余万。

尽管王薄最终在隋将张须陀的打击下陷入低潮,但他的“长白山模式”却迅速扩散,到大业十二年,义军数量达到了数百万之巨,河南的翟让、河北的窦建德、江淮的杜伏威等义军扛把子接踵而起,将隋王朝拖入泥潭,按在地上摩擦。期间,出身顶级门阀-弘农杨氏的杨玄感带着一群世家子弟以“废昏立明”为号,公开质疑隋炀帝统治的正当性,使得“天命所归”的皇权叙事在士大夫阶层中逐渐破产。

部分关陇贵族代表

杨玄感不仅吸引了韩擒虎之子韩世谔、李子雄等隋朝将领倒戈,还让被朝廷引以为支柱的贵族集团意识到隋王朝已病入膏肓,无可救药。此后,杨广的老表、关陇贵族的代表-唐国公李渊占了关中,杨广媳妇的娘家堂侄、兰陵萧氏的代表-萧铣占了荆楚,杨玄感的好友、赵郡李氏的代表-蒲山公李密占了河南大部。如此,上层和下层一起反对隋室,隋室哪还有权威可言?

就连平时并不显山露水的宗教势力也介入到了反隋活动中,其中甚至还有隋朝皇室一贯推崇的佛教势力,过度发展了嘛,各种关乎利益的矛盾就多起来了,一些下层僧侣就主动加入到反隋活动中。另外像弥勒教趁机大肆宣扬“弥勒下生”,蛊惑人心,道教则积极帮助部分实力派搞舆论战,比如茅山宗师王远知时常给李渊“密传天命”,鼓动他反隋。

隋末群雄并起

2、杨广成负面影响

隋朝是华夏历史上一个承前启后的重要朝代,其在朝政、经济、军事和文化等多个领域都建树颇多,“开皇之治”的盛世芳华着实灿烂。谁能想到一个有条件冠上“伟大”二字的王朝才到第二代就成了破船?这一切都是杨广的责任,他做的有些事虽说是基于很好的出发点,但是他这个人太急了,一急就容易跑偏,比如建东都和修运河。

前者可以削弱关陇集团对朝廷的影响力,后者可以加强南北交流,提升朝廷对江南地区和辽东地区的掌控力。关键是这样大规模的工程在当时那种生产力比较低的时代是万万急不得的,老百姓要吃饭、要养家糊口,朝廷把劳动力都弄去搞工程了,还天天没日没夜地干,谁受得了?即使他们受得了,家里的田地谁种?家里的孩子谁养?

功在千秋的大运河

水能载舟,亦能覆舟。杨广不把老百姓当回事,只知把他们当牛马,老百姓岂能不怨恨他?明明社会矛盾已经很尖锐了,杨广还不管不顾地四处巡游,讲排场、贪享受,把老百姓交的赋税可劲地花,兴致一来,还非要三征高句丽。如果只是单纯打个高句丽,一次就搞定了,杨广非要去瞎指挥,弄得底下将领们左也不是,右也不是,结果三次下来,天下成了什么样子了?

再加上贵族集团的各种推波助澜,隋炀帝的名声简直就是臭大街,正如祖君彦所言,“磬南山之竹,书罪无穷”。面对这样的杨广,谁的头够铁,敢打他的招牌行事?届时积极作用一点没有,消极影响恐怕令人难以招架。换而言之,当绝大多数的人都要讨伐杨广时,杨广对于已经反了的宇文化及来说,还有啥用?

杨广役民太狠

二、军事与现实的紧迫性1、军队性质的制约

隋朝兵制基本沿用了北周的府兵制,兵归于农,农兵一体。受杨广的频繁军事活动影响,再加上第一次征高句丽损失惨重,府兵制无法提供足够的兵源给杨广用以二征高句丽,杨广遂放宽征兵年龄、加大征兵比例,不管不顾地强制征发。都说强扭的瓜可甜不甜,杨广强征的兵能发挥出多大的战斗力?

为了解决战斗力下降的问题,杨广另外在关中等地通过募兵的方式吸收骁勇果毅之士入伍,使之成为直接听命于皇帝的机动力量。对高句丽的战争结束后,杨广出于对形势的担忧和对这些士兵的认可,下令将他们编入左右备身卫,使之成为常备侍卫力量,人称骁果军。

隋征高句丽的本质是没错的

公元616年夏,杨广在骁果军的护持下开始了他人生中的最后一次江都(今江苏扬州)之旅,他本想依托江南和东都来重整乾坤,可事态的发展再次给了他当头一棒,东都被围。他虽说派了江都留守王世充等人率军驰援,但他其实已经对北方失去了信心,产生了如早前南陈一般偏安一隅的想法。

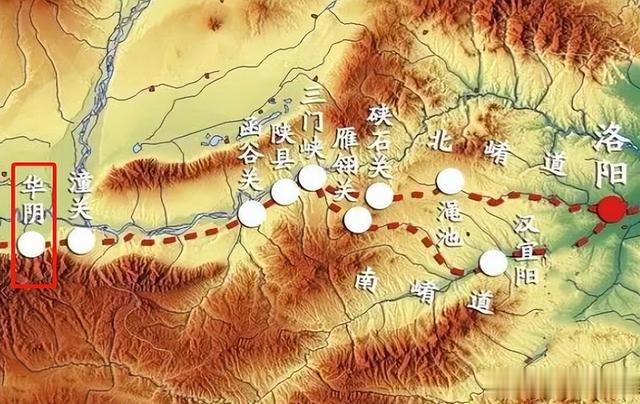

眼见皇帝无心北返,主要由关中大汉组成的骁果军也变得不安了起来,紧接着李渊的族弟李孝常据华阴而反,关中门户丢失,这种不安就演变成了恐惧,关中大汉们惧怕自己再也无法回到家乡,惧怕自己的家人受到牵连,他们迫切地想搬开杨广这个绊脚石,以期早日北归,这便有了江都之变,宇文化及要想第一时间稳住军心,除弑掉杨广外,别无二法。

华阴对于关中的重要性可见一斑

2、四面楚歌的困境

江都之变前,周围的李子通和杜伏威等义军势力对富庶繁华的江都已经流了许久的口水,只是碍于陈棱所部的隋军在前面顶着。倘若宇文化及挟持杨广,一向对杨广忠心耿耿的陈棱会是什么态度?他会不会率部勤王?没了阻碍的李子通和杜伏威等人会让宇文化及安然北上吗?

且看宇文化及率军北上时的安排,他以小皇帝的名义令陈棱回守江都,陈棱眼看杨广已逝,别无二法,只得全军缟素为杨广发丧,积极抵御义军势力,间接帮助宇文化及拖住了李子通等部义军。脱离江淮义军后,宇文化及需要直面中原的李密和王世充,如果当时杨广在他手里,东都城内的王世充该有多尴尬?

四面楚歌

要知道王世充那个时候在东都还无法做到一言九鼎,越王杨侗(杨广的孙子)、左翊卫将军段达、东都留守元文都和右武卫将军皇甫无逸等人都不怵他,再加上城中还有数万大军归朝廷统辖。一旦宇文化及带着杨广到城下,王世充只能心不甘情不愿地跟着城中大佬们的节奏走,要么勤王救主,要么与宇文化及针锋相对。

有人说宇文化及弑掉了杨广,东都势力不还是搞他吗?且看东都怎么应对的,他们鼓动李密与宇文化及PK,最后让这两股势力落得个两败俱伤的局面,李密此后实力大削,宇文化及也成了人人喊打的落水狗。可如果宇文化及手里有个杨广,东都就不只是坐山观虎斗,而是前后夹击了,情形只会更加糟糕。

宇文化及加速了唐朝一统

结语综上所述,出身权贵家族的宇文化多少还是有些头脑的,只不过他的能力差了点,面临的环境也几乎无解。单从弑杨广来说,他的决定其实是正确的,既然已经决定另起炉灶,留着杨广只会给他增加更多风险。杨广不是汉献帝,隋朝也不是汉朝,汉献帝虽弱,但是没做什么伤天害理的事,汉朝虽说衰微,但是还有不少人念着汉朝的好。

总而言之,宇文化及的选择是隋末特殊环境下的必然,隋室和杨广的权威已然崩溃,骁果军的诉求,各路势力的发展都在驱动他弑掉杨广,进而选择挟秦王杨浩(杨广的侄子)以令诸侯,只可惜杨浩没啥作用,东都里立了杨侗,长安内立了杨侑(杨广的孙子)。有时候选择正确也并不能改变大局。

参考文献:《隋书》《旧唐书》《资治通鉴》