前言:有句话叫做,“黄巢之后,再无世家”。笔者觉得这是不准确的,什么叫世家?依《孟子·滕文公》所言,世家就是世代为官,门第显赫的家族,像宋朝的折家将,就可称之为将门世家,“三朝枢密院,九子进士公”的荥阳王氏则可称之为官宦世家。黄巢影响的不是世家,而是门阀士族,也就是说门阀士族是世家,世家并非都是门阀士族。

那么是不是说世家的门槛就低了?非也,首先,人丁要兴旺,不能动不动来个绝嗣;其次,经济要厚实,毕竟教育是需要投入的;再次,子孙不能安于现状,要有进取心,即使靠着门荫入仕,倘若不能有一番作为,很可能会断档;最后,万事开头难,家族得有人搞个开门红。今天我们要说的是一个比较有代表性的世家,即新都杨氏,其家族老祖原为赘婿,最后却强势崛起,兴盛了五百年。

新都杨氏宗祠

一、新都杨氏的兴起1、避乱入川

新都杨氏可溯源至弘农杨氏,其族谱明确提到东汉司徒杨震。唐朝末年,杨震后裔杨伯彦(另说彦伯)有神童之名,唐昭宗将他比作为曾被开元名相张说称为“国瑞”的刘晏(即“唐刘晏,方七岁,举神童”的主人公)。庆幸的是杨伯彦成年后没有像方仲举,他曾效力于杨吴和南唐,官至门下侍郎。按其家谱所载,他是在江西庐陵(今江西新淦)安家。

元朝末年,群雄并起,江西成为兵家必争之地,时有杨伯彦的十七世孙-杨伯祥被盗贼所害,伯祥的弟弟仲祥直接把武力值拉满,成功报得大仇,后辗转加入张明鉴的青军,因作战勇猛,很快就升为将军。至正十六年,朱元璋派军攻打扬州,仲祥选择归附,后奉命率军镇守麻城,没多久,其三叔杨伯三便因家乡生乱而迁至麻城投靠他。

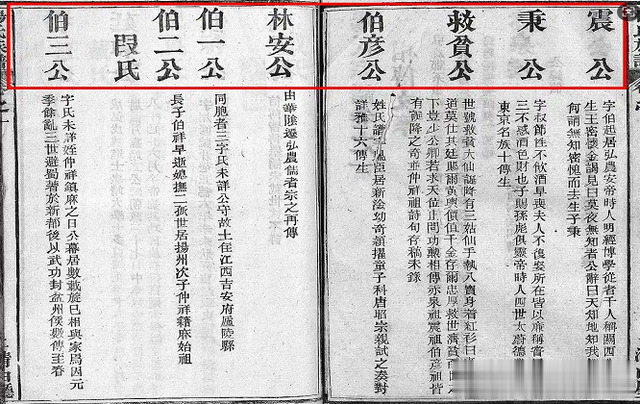

家谱所载(一)

至正二十三年,朱元璋和陈友谅在鄱阳湖搞了一场世纪大决战,双方都把老底给拿了出来,杨仲祥亦奉命率部参战,建立殊勋。也是仲祥够聪明,功成名就之时选择了急流勇退,完美避开了洪武年间的各种“兔死狗烹”,族谱上说他获封万户侯,笔者认为此万户侯并非真的万户侯,一来明朝没有设置万户侯,二来明朝的侯爵名单里没有他。

话说仲祥长期在外作战,而麻城一带的各种乱兵、溃兵又不少,其三叔家的安全就成了问题。为了避乱,他三叔家的孙子杨世贤后来带着老婆孩子从麻城迁到了四川新都。俗话说穷家富路,近1300公里的路程下来,可以想象杨世贤初临新都的日子有多难过,没办法,他让儿子寿山入赘到了条件较好的新都李氏家族。

陈友谅覆灭后的形势图

2、耕读传家

赘婿的身份无论在哪个时期都会有些尴尬,然而杨寿山却始终不卑不亢,为人做事十分低调。有了李氏这个平台,杨寿山的儿子杨玟就有了相对不错的受教育环境,族谱中说杨玟饱读诗书,擅长书法,并于宣德年间以贡生的身份入仕。要说他们杨家崛起真的是拦都拦不住,啥好人都去他们家了,杨玟的夫人熊氏是一位巾帼不让须眉的厉害人物。

丈夫逝世后,她一个人纵使再苦再难也要支持儿子杨春读书上进,她还给家族留下了包括“家礼重敦伦”在内的“四重”家训,亦如东汉杨震留下的“四知”家风。可以说她开启了新都杨氏的家风建设,而家风是任何一个家族繁荣昌盛的基础。话说一个好母亲可以影响三代人,首当其冲的杨春(号留耕)不负所望,成了新都杨氏的第一位进士。

杨震的四知

杨春是个有名的大孝子,他宁可不做官,也要回乡照顾好母亲熊氏,而熊氏在得知他准备辞官照顾自己时,极为懊恼,患了多年的眼疾都给刺激好了。后来杨春在弘治年间督湖广学政,期间不仅收获了绝佳的口碑,还有了一大群门生弟子,由此给他们家的兴起夯实了基础。退休后,他十分注重家族子弟的教育,培养了很多人才。

前面提到了人丁旺盛是家族长盛不衰的保障,杨春在这方面也立功了,他光儿子就生了十一个,是他父亲的两倍还有多。这么多儿子,但凡其中有一个在读书入仕上有所成绩,家族就不会来个什么官不过三代,杨玟、杨春......额,三代都还不到。如果能出一个大学士,那可就祖坟冒烟了,整个家族都将水涨船高。

家谱所载(二)

二、新都杨氏的辉煌1、内阁首辅

成化七年,千呼万唤的杨廷和(杨春之子)出来了,他以12岁的小小年纪高中举人,多少胡子都白了的儒生还在为一个秀才功名抓耳挠腮,您说他牛不牛,据相关数据显示,明朝中叶的生员大概只有十分之一能有资格参加乡试,而这十分之一里面又只有二十分之一能中举。更要命的是,他未及弱冠又考中了进士,生猛不?光考试厉害可能还有人不服气,接下来看他的仕途。

弘治十五年,长期参与编撰各种大书的杨廷和被擢升为左春坊大学士,由于此职早已在景泰年间废除,断档的时间已逾半个世纪,时人莫不惊诧,这里面透着明孝宗对他的多大恩宠?五年后,他又以帝师的身份进入内阁,担任东阁大学士,时年48岁。后来在庆藩的安化王朱寘鐇作乱和河北民乱上面,他不仅荐人得当,还运筹无失,升官加爵、封妻荫子自是题中应有之义。

一看就很正气的杨廷和

从正德七年到嘉靖三年,杨廷和担任了12年的内阁首辅,期间做了许多大事、好事,正德皇帝贪玩,他则居中操持,确保朝廷正常且高效运转;正德皇帝意外去世,他则及时定策、迎立嘉靖,并在此期间革除诸多弊政,使朝廷不仅成功度过此危机,还呈现出了欣欣向荣之态,妥妥的社稷臣。

更加难得的是他的谦逊和忠直,上头隔三岔五地就要表彰他,可他每每都是拒绝,就算是面对太傅这种明朝立国之后无一文臣任职的无上荣誉,他也接连拒绝了4次。只可惜一场“大礼议”下来,他成了嘉靖皇帝的眼中钉、肉中刺,他这是典型的为国而不为己,但凡他有丁点的私心,嘉靖都得把他捧到天上去。

大礼议涉及的人物关系

2、状元及第

俗话说,虎父无犬子,杨廷和的长子杨慎在22岁时一举考中状元,喜提明朝四川唯一状元的光环。一般来说,状元因为没有啥坎坷经历,少有能在文艺圈成大佬的。杨慎不同,他因为在“大礼议”事件中和他父亲一样站在了嘉靖皇帝的对立面,惨遭流放滇南30余年,也是塞翁失马,焉知非福?“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”只是他创作的沧海一粟。

经学、史学、音律、杂剧、医学、语言学和诗词书画等等,他皆有著述,其种类之丰富,明清学者皆称其第一,一个人能够博学到这种程度,简直是文曲星下凡,也不枉后世将他和解缙、徐渭一道并称为“明代三才子”,大师陈寅恪更是称他“才高学博,有明一代,罕有其匹”。杨慎给新都杨氏留下的文化底蕴足以让所有官宦世家艳羡。

杨慎雕像

道德传家,十代以上,耕读传家次之,杨慎晚年给其家族留下了家训,“临利不敢先人,见义不敢后身”,将“重义轻利”的崇高品质注入其家族血脉。如果去到新都,至今都能看到新都杨氏历代先祖修桥铺路、兴修水利的记录,正如家族后人杨德君所言,祖先留下的不是金银财宝,而是耕读传家的信念。

或许有杨慎这个状元在,新都杨氏的其他进士就不咋起眼了,从杨春开始算起,其家族四代人里面就出了7位进士,杨春、杨廷和、杨廷仪(曾任兵部侍郎)、杨慎、杨惇(曾任兵部主事)、杨恂(曾任云南佥事)和杨有仁(曾任河南佥事)。纵览明清两朝,其家族读书入仕的人数,仅能查到的就将近60人,其中无一人不是清白为官。

杨氏家族在新都饮马河修了座学士堰

结语从关西孔子的“四知”到杨玟夫人熊氏的“四重”,从杨廷和的“救时首辅”到杨慎的“状元文宗”,新都杨氏用家风传承撑起了家族的文化精神之脊梁,从而培育了大量人才。这种将个人命运与家族兴衰紧密相连的智慧,在今天依然焕发这耀眼的光买,当我们在新都桂湖畔漫步,或许能够从飘落的桂花中,嗅到那份跨越时空的书香与清廉。

参考文献:

《明实录》

《新都县志》

《杨氏族谱》