1979年,北京八宝山革命公墓迎来了一场极不寻常的追悼会。

会场内肃穆而庄严,场外挤满了闻讯前来的群众,许多人从全国各地赶来,面带悲痛,手捧菊花。追悼会上,百余位将军军容整肃,与昔日战友一同为这位老战将送行。

追悼会的正中央摆放着数位党和国家领导人送来的花圈,百位将军为他送行。

十支队的创立

十支队的创立1938年年初,聊城、堂邑一带的抗日力量虽然敢于斗争,但在武器装备与组织化程度上仍显薄弱。同年1月底,以堂邑第一游击大队为核心,成立了第十支队。

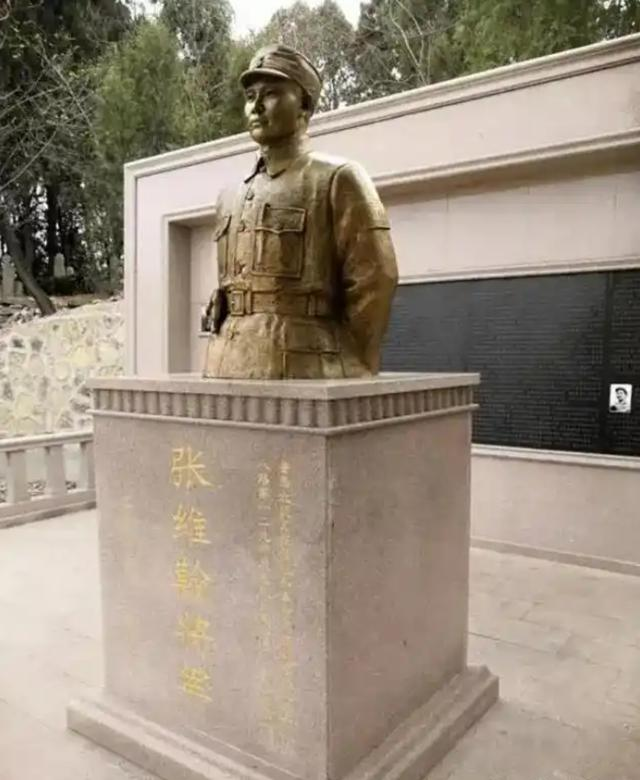

新成立的十支队任命张维翰为司令员。

对于这支刚刚起步的部队来说,装备问题是第一大难题。装备匮乏严重制约了战斗力,大部分士兵仅靠缴获的老旧步枪应付敌人,面对装备精良的侵略者和地方伪军,处于明显劣势。

党和地方军政人员意识到,要让十支队在战场上站稳脚跟,必须解决装备问题。

因此,党发出号召,提出“集中一切力量,为发展十支队而努力”。这一号召迅速得到了积极响应,尤其是政工和地方党组织人员带头为部队筹措资金。

当时的抗战区域经济萧条,大多数党员和抗战人员本身生活拮据,但他们仍然毫不犹豫地从微薄的津贴中抽出一部分献给部队。

政工人员每人根据能力,捐出3元到7元不等。而张维翰本人则将多年积攒下来的全部积蓄——数百元,全部捐献出来。

这种舍小家为大家的精神最终使得十支队筹集到了2700元,通过严格的经济运作,十支队用这些钱购买了23挺机关枪和数支冲锋枪,一口气为部队提升了一个档次。

为了配合新武器的使用,张维翰牵头组建了一个机枪营,使得十支队从此拥有了一支核心战斗力量。

与此同时,地方党组织与政工人员并未就此停下脚步。

他们先后争取了周边的伪军和民团。馆陶伪军李风藻部在宣传动员中逐渐认识到日军的真实面目,最终脱离伪军并归附十支队;类似的还有冠县民团宋凤歧部,他们被争取后形成了一支以地方武装为基础的抗战力量。

同时,附近的二专区教导队也加入了十支队,丰富了支队的战斗经验。另外,鲁西北的二十五支队被编入十支队,人员规模进一步扩大。

力挽狂澜

力挽狂澜1938年5月,鲁西北抗日根据地迎来了一次关键转折。

在范筑先的支持下,鲁西北特委在聊城组织召开了一场重要的会议——政工扩大会议。会议决定对组织体系进行调整,将“山东第六区游击司令部”正式更名为“鲁西北抗日游击总司令部”。

此时,张维翰被特委正式任命为政治部主任,而姚弟鸿被任命为副主任。这一切的努力在当年11月被打破。

随着日本侵略者逐步加大对鲁西北的控制力度,聊城成为日军的重要战略目标。作为鲁西北抗战的核心人物,范筑先在聊城的坚守极其顽强。他亲自指挥部队,用有限的兵力坚守着聊城阵地。

但国民党内部却暗中勾结日军,泄露了许多战略情报,使得范筑先部队陷入困境。在内外夹击下,聊城最终失守,范筑先将军壮烈殉国。

范筑先壮烈殉国后,鲁西北抗日根据地陷入了巨大的危机。

范筑先所带领的部队一时群龙无首,指挥系统陷入混乱。加之日军和汉奸势力趁机加紧对鲁西北的渗透封锁,地方抗日力量面临着极为严峻的生存压力。

共产党紧急召开了专题会议,分析当前的局势和需要采取的应对措施。经过反复讨论,党决定任命张维翰为代理第六区抗日游击司令部司令长,希望他能够在这一危机时刻力挽狂澜。

张维翰上任后迅速着手整顿混乱的局面。

他首先强调部队的军纪纪律,建立明确的统筹指挥体系,将原本已经分散和涣散的部队重新整合起来。他组织召开了干部会议,传达党和毛泽东的最新指示,根据毛主席的电报精神对战略进行了及时调整。

针对日军的高压态势,他从原本正面对抗为主的打法,迅速转为更加注重灵活机动和游击作战的战略,这一调整让部队逐渐摆脱被动挨打的局面。

张维翰强调“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”,根据实际情况,他灵活指挥部队采取小股部队的战术,集中兵力打击敌人的薄弱环节。

他反复向干部和士兵们讲解范筑先将军的崇高精神,并号召大家化悲痛为力量,以范筑先的牺牲为动力继续抗战。

在张维翰的凝聚和激励下,部队逐渐恢复了士气,内部团结得到了进一步巩固。与此同时,他还积极动员地方党组织和群众参与抗日斗争,从输送情报、筹集物资到配合部队行动,形成了较为稳固的军民联合防线。

战斗力得到了恢复,张维翰主导了几次重要的反击战。

在破袭敌军军需物资运输、伏击敌伪联军的行动中,鲁西北抗日队伍取得了令人振奋的胜利。

为了进一步整合鲁西北地区的抗日力量,不久后,张维翰将范筑先生前创建的八个团、共约一万余人的武装力量整编为一个统一的队伍。

为了纪念范筑先,他将这支队伍命名为“筑先纵队”。筑先纵队下辖八个团,同时还特别设立了两个培训训练团和一个独立的指挥部,这样的编制在当时整个抗战初期极为罕见。

与新八旅的合并

与新八旅的合并1940年5月,为进一步集结兵力应对更为严峻的抗战形势,筑先纵队与李聚奎指挥的先遣纵队合并,组建成为八路军第129师新八旅。

此时的张维翰已经因其卓越的作战指挥才能与洞察力,赢得了上下的信任,被任命为新八旅的旅长。

新八旅成立后,张维翰的任务更加艰巨。他与李聚奎紧密协作,将两支队伍整合为一支团结、高效的新型编制部队。

两人分工明确,张维翰专注于制定战斗计划和军队操练,而李聚奎则更加侧重于后勤建设与协同作战。这种分工模式为新八旅打下了坚实的基础。

新八旅成立后,张维翰带领部队转战冀南地区。此时,这片区域已经被敌伪施以更加严密的封锁和镇压,抗日武装力量的生存环境十分恶劣。

张维翰到达冀南后,迅速分析了当地的局势,针对敌人频繁的“扫荡”与“清乡”行动,他采取灵活机动的游击战术,充分利用冀南复杂的地形,将作战的主场牢牢控制在根据地一方。

他特别注重与当地群众的联系,在部队移动中始终保持严格的军纪,禁止任何打扰民众之举,赢得了广泛的支持。

值得一提的是,在冀南的战斗间隙,张维翰和李聚奎还被派往太行山北方局党校进行学习。这段学习经历对于张维翰具有重要意义。

他不仅学习了马克思主义理论和革命军事思想,还从领导阶级斗争的经验中获得了新的启发。从党校学习归来后,他将这些新思路带入部队建设中,更加重视干部培训和思想工作的全面结合。

误解与坚守

误解与坚守张维翰的个人经历和特殊的成长环境让他在风起云涌的革命岁月中,不仅要面对外部敌人的残酷斗争,还不得不承受来自内部的层层考验。

当时的鲁西北环境极其复杂。这片地域被日军占领的同时,也聚集着大量民团、伪军以及其他地方势力。

在这些势力与八路军的抗日力量之间,斗争的形式远远超出军事冲突,还包括了复杂的政治博弈。在这种背景下,敌人试图通过“离间计”分化鲁西北抗日根据地的领导层,希望由此瓦解日益壮大的游击队力量。

张维翰作为鲁西北抗日的核心人物,自然成为日伪和国民党的最大目标。他们对张维翰动用了多种阴险手段,包括谋杀、收买和造谣抹黑。

其中,国民党的收买尤为引人注目。据史料记载,国民党方面以“军事天才”“不可多得的人才”等声称张维翰,希望借此打动他的忠诚,开出的条件不仅包括高官厚禄,甚至承诺赋予他更大的区域军事指挥权。

张维翰面对这些诱惑毫不动摇。他严词拒绝,并在公开场合痛斥这种行为,直言“唯有抗日才能救国,唯有跟随共产党才能真正为民”。

敌人和伪军的造谣行动却在内部造成了诸多负面影响,甚至在几次党内整风运动中让张维翰遭受了审查。

由于他在抗战初期与地方民团和部分伪军打过很多交道,当时部分同志对这种方式产生猜忌,误以为他与地方势力有不清的联系。

在一些运动中,这种误解甚至放大为“路线问题”“思想不纯”等指控。特别是在解放战争后期至建国初期的风波中,张维翰因这些指控被降职处理,获得的军衔和职务都被撤销。

谢幕

谢幕面对这些曲解,张维翰没有对党组织产生任何怨言。在被调往更基层的岗位后,他依然以全部的热情投身工作,积极推动军队建设和地方治理,为解放区的稳固和发展作出实际贡献。

和平年代,他被重新赋予重要工作职责,先后担任中共邯郸地委常委、邯郸军分区司令员等职务。这些岗位虽已脱离直接的军事战场,却依然承载着地方建设和军民联络的重任。

在1955年的中华人民解放军军衔授予仪式上,张维翰被授予了大校军衔。

与高荣誉相伴的却是他日益恶化的健康状况。他的身体因长期参与激烈的抗战与恶劣的根据地环境,而早早落下了许多病根,进入晚年后,这些旧疾接踵而至。

晚年的张维翰逐渐卧病在床,但他并未孤独地承受病痛。他的妻子范树瑜成为他的支柱,陪伴在他左右,两人在晚年互相扶持。

1979年,张维翰与世长辞。

他的逝世让无数曾与他共同征战的战友感到惋惜和怀念。追悼会当天,许多昔日的革命将领齐聚一堂,向这位为民族独立和人民解放奉献了毕生的英雄致敬。

王任重、李聚奎、徐深吉等上百位将军身着肃穆军装,神情凝重地为这位无畏无私的将军送行。更令人瞩目的是,刘伯承等党和军队的领导人也送来了花圈,以示瞻仰和敬意。

参考资料:

[1]鲁西北抗日名将张维翰[J].中国作家(纪实版),2006,0(4):222-224