作者:周斌 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

这是南宋著名诗人杨万里脍炙人口的《晓出净慈寺送林子方》中的诗句。后面两句14个字,为我们展现了一幅西湖荷绿花红美景图。此诗晓畅明白,三岁小孩都能理解其中的意思,它家喻户晓妇孺皆知,就是幼儿园的小朋友都能倒背如流。

诗歌作者杨万里,号诚斋,江西吉水人。南宋大臣、著名诗人,与陆游、尤袤、范成大并称南宋“中兴四大诗人”。他虽然和黄庭坚一个是南宋,一个是北宋,黄庭坚死后22年他才出生,相隔上百年,但他对黄庭坚的道德文章诗词书法推崇备至,经常翻阅黄庭坚诗文集,在黄诗中吸取营养。

杨万里像(来源:《杨万里选集》周汝昌选注,上海古籍出版社1962年版)

有一次读黄庭坚诗集,又一次被黄庭坚真挚的情感和独特的艺术手法所打动,立即将自己的感受赋诗一首以记,这就是《灯下读山谷诗》:

天下无双双井黄,遗编犹作旧时香。

百年人物今安在?千载功名纸半张。

使我诗篇如许好,关人身事亦何尝。

地炉火暖灯花喜,且只移家住醉乡。

这首诗第一句就充分肯定了黄庭坚天下无双的诗歌造诣。双井,指黄庭坚的家乡分宁县(今修水)双井村;天下无双,只有惟此,没有第二。整句说黄庭坚的诗天下第一,无人能及。第二句说时间虽然过去了很久,但黄庭坚留下的诗作还是魅力十足,散发着令人陶醉的馨香。第三、四两句说百年之前的黄庭坚现在在哪里啊?就是有流传千载的功名,也不过是在史册中记载半张纸罢了。第五、六两句说即使我的诗作能写得和黄庭坚一样好,与人生实际事物又有多大的关系呢?第七、八两句写地炉火旺,灯花报喜,寒冷的冬夜在火旁灯下手捧一卷黄诗阅读,自是温馨惬意,甚至陶醉其中,希望自己永远都在这种幸福的读书生活里沉醉。

从这首诗,我们可以看出杨万里对黄庭坚诗歌的推崇和赞美。虽然他本身就是一个诗词大家,但还是孜孜不倦里学习黄庭坚的诗歌艺术,甚至用“天下无双双井黄”的诗句,来表达自己对黄庭坚的顶礼膜拜和热爱。

正是因为这种对黄庭坚的深厚感情,当听说广西宜州新修了黄庭坚祠堂,宜州太守请求其撰写一篇文章来记述此事,杨万里欣然答应,并很快写出了一篇高质量的记文,这就是《宜州新豫章先生祠堂记》。

实际上,这篇记文不是宜州太守直接请求杨万里撰写,中间有一个非常重要的人物,那就是时任广南西路经略使的张栻,是张栻委托杨万里作记的。因为张栻曾在乾道五年(1169)出任吏部侍郎、侍讲,而经略司衙门驻桂林,故杨万里尊称其为“桂林伯侍讲张公”。

张栻在历史上是一个非常有名的人物,之所以享誉天下,不是他的高官显爵文治武功,而是他曾经是岳麓书院的一代宗师。隆兴元年(1163年),张栻门荫入仕。乾道元年(1165)至乾道五年(1169),张栻出任湖南长沙岳麓书院山长四年,主管教务,教授学生数千人,初步奠定了湖湘学派的规模,光大了岳麓书院,为岳麓书院跻身全国四大书院起了决定性的作用,他自己也因之成为一代儒宗和理学大家,与朱熹、吕祖谦并称为“东南三贤”。

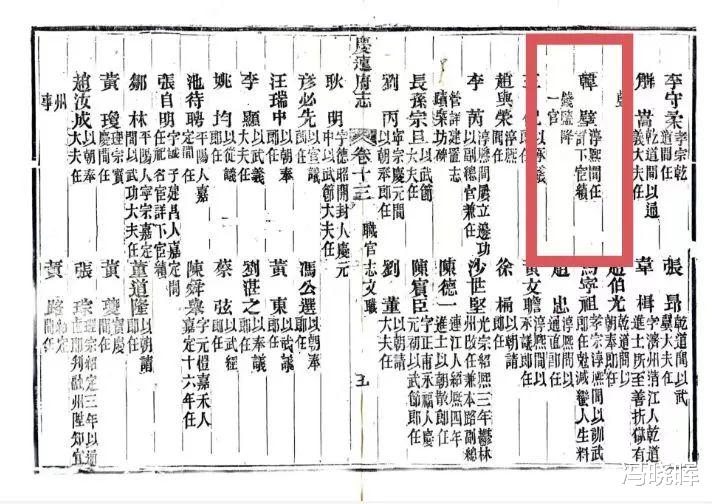

张栻之所以出面为宜州太守韩璧请求杨万里作记,因为韩璧是张栻看好器重的人。韩璧开初只是广南西路经略司主管机宜文字的小官吏,经过几年相处后,张栻认为韩璧“清介岂弟,愿假守符,俾牧远民”,这三句话的意思是:韩璧清正耿直,和乐平易,希望朝廷能委派他担任地方官造福更多的百姓。韩璧因此被张栻推荐而被朝廷任命为宜州太守。

另外,在原来破败的宜州山谷祠里,有一块上书“豫章先生”四字的匾额,匾额题写落款为“于湖张安国”,这个张安国也是一个非同一般的人物。辛弃疾曾经率领50名骑兵在千军万马的敌营中,将一个叛将抓了回来,后被处死,这个叛将的名字也叫“张安国”。

但此张安国不是彼张安国。这个张安国来过我们修水,他曾经题写过“黄龙山”三个字,并被我们的先人镌刻在黄龙寺前路旁的石岩上。这三个字以前一直认为是黄庭坚手书,直到早些年,细心人将下面的浮土挖开,才发现落款为张孝祥,张孝祥就是杨万里说的张安国。张孝祥是南宋状元、是朝廷命官,也是一个书法家、诗人。作为书法家、诗人,对本朝开宗立派的大诗人、大书法家黄庭坚定是仰慕崇拜,到黄庭坚的家乡来寻访其遗迹,接受其熏陶是再自然不过的事情了。

张孝祥(1132年-1170年),字安国,别号于湖居士, 鄞县(今浙江宁波)人 。 南宋著名词人,书法家。 绍兴二十四年(1154年),张孝祥状元及第,此榜进士中后来赫赫有名的还有杨万里、范成大、虞允文等人。张孝祥在乾道元年(1165)至乾道二年(1165)出任静江知府,这个静江就是桂林的古称,桂林紧邻宜州。为宜州山谷祠撰写“豫章先生”四字匾额,就是张孝祥担任静江知府的时候。

杨万里、张栻、张孝祥三人年纪相差仅有5到6岁,但三人均是名垂青史的人物,一个是史上著名诗人,一个是书院学宗理学泰斗,一个是金榜状元。他们三人为了宜州山谷祠,有的题写匾额,有的请求作记,有的欣然作记,说明了黄庭坚在三人心目中的地位非同一般,说明当初苏轼对黄庭坚“瑰伟之文,妙绝当世;孝友之行,追配古人”的评价实不为谬。

下面来看看杨万里在《宜州新豫章先生祠堂记》中说了些什么意思。

豫章,是南昌的古称。因为修水以前,不管是叫分宁、宁州,还是义宁州,一直以来都归南昌府管辖,直到上世纪五十年代初才划归九江。古代有把著名人物称为所在地域地名加先生的习惯,实际上也是一种尊崇。如称汉代的贾谊为“贾长沙”,称清代的康有为为“康南海”或南海先生,故杨万里在记文里称黄庭坚为豫章先生。

宜州山谷祠以前非常破旧,太守韩璧上任后,第一件事就是新修山谷祠,故将新建的祠堂称为“新豫章先生祠堂”。

张栻在给杨万里的信中说,宜州太守韩璧是一个正直诚信的人。他一到宜州太守任上,其他的事都没来得及做,首先就新修山谷祠。山谷先生是崇宁甲申年(1104)贬到宜州,第二年就去世了。当地的人们悲悯他的遭际,怀念他的风范,就在他曾经居住过的南楼附近修建一座祠堂来祭祀他。于湖张安国还为祠堂题写了“豫章先生”的匾额。但是,祠堂那里地势低洼狭窄,房屋破败颓毁,祭祀的器具摆放不下,人们无处下拜。

韩璧看到这种情况很是不满,于是,在离城不远之处,找到一处地势开阔的地方。这地方前面湖光呈现,旷野开阔;群山奇特,如骏马奔腾来到堂前。他建造了六间房屋,来安置先生的神灵;刻了先生的木肖像,来进行祭祀供奉。在湖边建造了一座阁楼,供人登临以思古抒怀。祠堂建成后,张栻已经用“清风”给阁命名了,我是学习山谷先生诗歌的人,张栻认为除了我没有更适合撰写记文的人了。

我拿着张栻的信感叹:听说山谷先生刚到宜州时,先是租赁种田老百姓的房子居住,太守要治老百姓的罪;后来到崇宁寺租房居住,太守又要治寺僧的罪;再后来到旅店租房居住,太守又要治老板的罪。最后,让他住在小南门的戍楼上,大概是便于监视管理吧!先生被贬,是得罪了当时的宰相等权贵,难道也得罪了太守吗?

鹿的肉,是人们的食物;强加在君子头上的罪名,是小人邀功请赏的资本。是谁让先生编管宜州的处罚,成了宜州太守等小人向上邀功请赏的资本?这些小人们通过对先生的打压刁难,得到了上司的赏识和荣耀,过了百年后,得到的荣耀还有多少呢?而先生饥寒交迫而死的地方,如今却成了文人墨客怀着崇敬的感情来瞻仰祭拜的地方,来的人会思念,离开的人会怀想,而那个太守小人却仍然臭名昭著。

如今君子对于小人,就怕不得罪他们,得罪了又有什么可担心的呢?如今太守韩璧这样贤德,把先生当作神灵来祭祀。可惜啊,先生在韩璧任宜州太守之前就去世了。如果先生活着的时候,能够遇到韩璧并能得到他的关怀,那么两个人的贤德名声就会一起流传下去。然而读书人有的同处一室却彼此不合,有的不同时代却能相遇,假如相遇了,前后时间又有什么值得计较的呢?先生的祠堂,是韩璧重新修建的,那么韩璧的名字和事迹必定会流传下去。侍讲张公为阁楼命名这件事也必定会流传下去。

从杨万里所写的这篇记文中,可以悟到一些人生的道理。

人生在世,一定要有一些让人记住,让人怀念的东西。像黄庭坚,官当得不大,除了出任了较短时间的太和县令和当了九天的太平州知州外,其他的都是诸如国子监教授、秘书省校书郎、检讨官等闲散职务,没有机会为天下苍生造福谋利,并且三次遭贬,一生命运多舛仕途蹇涩,但他却在诗词书法方面达到了开宗立派登峰造极的地步。就是贬谪的地方,人们至今还在传承着相沿成俗的传统,在怀念他纪念他。无论是涪州、黔州、戎州,还是宜州,都有纪念他的祠堂、亭榭、楼堂。

官员正直仁德就会流芳百世,谄媚陷害就会遗臭万年。同是宜州太守,韩璧一到任,做的第一件事,就是新修山谷祠。为了增加山谷祠在人们心中的份量,扩大山谷祠的名气,还通过自己的顶头上司张栻,请求当时名满天下的杨万里作记。因而,韩璧贤德的名声和黄庭坚、山谷祠一起传到了今天。而黄庭坚贬到宜州时的太守,为了自己的利益,为了升官发财,不惜昧着良心,投其上司所好,帮着打压刁难黄庭坚,以图邀功请赏。几十年之后,杨万里写作这篇记文时,对其进行了质问和谴责,并且断言“所谓太守者,犹有臭焉”。

2025年3月18日

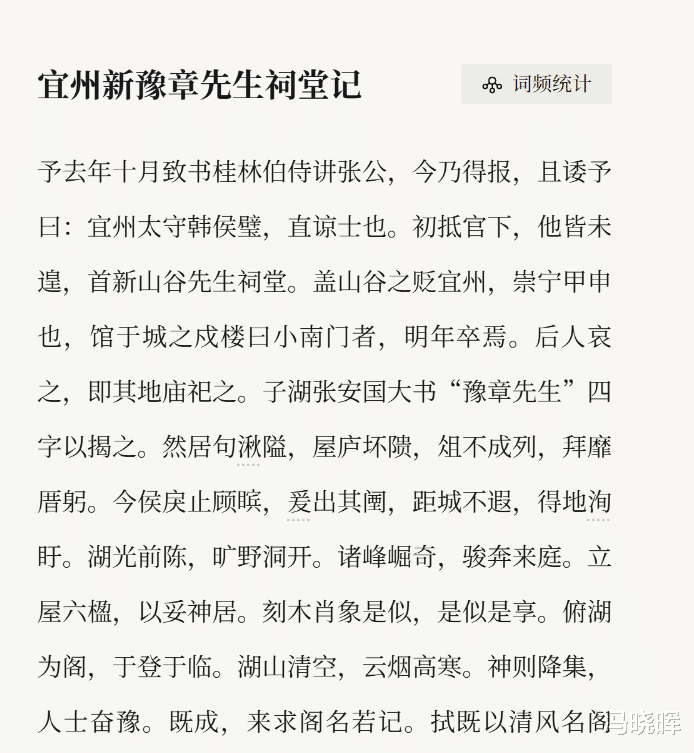

附:《宜州新豫章先生祠堂记》

宜州新豫章先生祠堂记

予去年十月致书桂林伯侍讲张公,今乃得报,且诿予曰:宜州太守韩侯璧,直谅士也。初抵官下,他皆未遑,首新山谷先生祠堂。盖山谷之贬宜州,崇宁甲申也,馆于城之戍楼曰小南门者,明年卒焉。后人哀之,即其地庙祀之。于湖张安国大书“豫章先生”四字以揭之。然居句湫隘,屋庐坏隤,俎不成列,拜靡厝躬。今侯戾止顾膑,爰出其 ,距城不遐,得地洵盱。湖光前陈,旷野洞开。诸峰崛奇,骏奔来庭。立屋六楹,以妥神居。刻木肖象是似,是似是享。俯湖为阁,于登于临。湖山清空,云烟高寒。神则降集,人士奋豫。既成,来求阁名若记。栻既以清风名阁矣,子学诗山谷者,微子莫宜记之。予执书叹曰:予闻山谷之始至宜州也,有甿某氏馆之,太守抵之罪;有浮屠某氏馆之,又抵之罪;有逆旅某氏馆之,又抵之罪。馆于戍楼,盖圄之也。卒于所馆,盖饥之寒之也。先生之贬,得罪于时宰也,亦得罪于太守乎?鹿之肉,人之食;君子之残,小人之资也。孰使先生之所挟,足以授小人之资也哉?夫岂不得罪于太守也?先生得罪于太守,则太守不得罪于时宰矣。岂惟不得罪也,又将取荣焉。由今视之,其取于当时者几何?而先生饥寒穷死之地,今乃为骚人文士伫瞻钻仰之场,来者思,去者怀,而所谓太守者,犹有臭焉。则君子之于小人,患不得罪尔,得罪奚患哉?今韩侯之贤,乃能社先生而稷之。惜也,先生之前乎韩侯也。先生之没,侯犹敬之如此。使其生也,遇侯而燠休之,则主宾之贤,牵联俱传也。惜也,韩侯之后乎先生也。然士或同室而睽,或异世而逢,苟逢矣,前后足校哉?先生之祠,要自韩侯始,则侯之传决也。而又得侍讲张公名其阁,其传益决也。因书其说,寄侍讲以遗韩侯云。淳熙五年三月二十四日,庐陵杨某记。