张池明年仅十五岁便投身红军,十八岁升任红五军团作战科代科长,三十一岁成为军政委,三十八岁时更以最年轻的开国中将身份闻名。无论是辽沈、平津战役,还是跨海解放海南岛,张池明都以非凡的领导力和决策力,带领部队取得了辉煌的胜利。然而这位赫赫有名的军事领导者,为什么在1985年却被解除一切职务?背后究竟藏着怎样的历史谜团?下面小史就带大家一起了解一下。

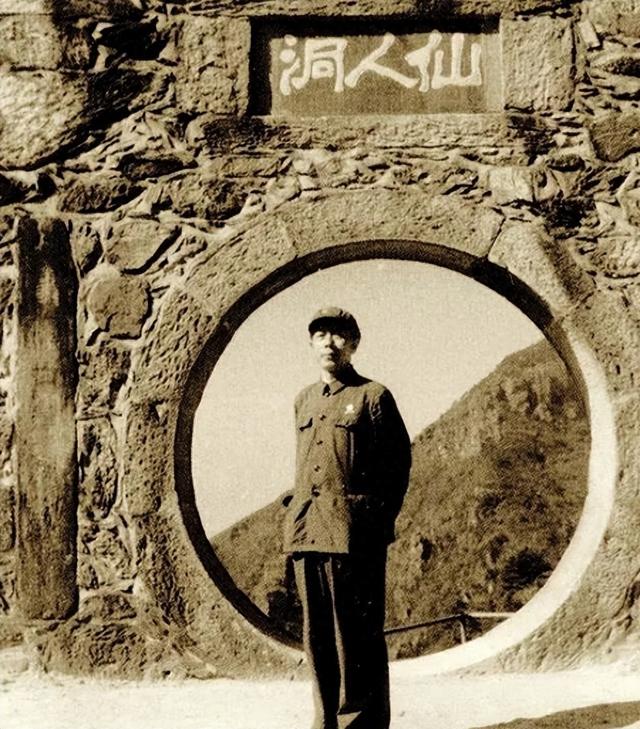

张池明

1917年张赤民出生于河南新县的一个贫寒农家。由于家境困窘,他直到8岁才开始读书,但很快便因家庭负担重而辍学,投身于农民运动和童子军。14岁时,因略有文化,他跟随红四方面军的二把手陈昌浩进行宣传工作,结识了当时的红军一把手张主席。

张主席看张家相的名字土气,便亲自为他取名“张赤民”。“赤”代表红色革命,“民”指劳苦大众,寓意深远。这个新名字很快在鄂豫皖地区传开,成为了红军中一个响亮的符号。

1931年,年轻的张池明加入少共鄂豫皖中央分局,凭借一技之长很快被陈昌浩看中,成为宣传队的一员。张池明的名字很快引起了红四方面军领导人张主席的注意,他认为“家相”这一名字过于平凡,于是亲自为张池明改名为“赤民”,寓意红色革命和人民群众。这一改名,让他在苏区声名鹊起。

张池明

1934年春,他在七里坪战役前被错抓,差点被敌人处决。幸好红25军政委吴焕先及时救下了他,并将他留在身边做秘书。吴焕先的提携让张赤民开始了军中生涯,并很快成长为红25军的作战科科长。

随着长征的推进,张赤民见识到了战场的血腥与残酷。吴焕先牺牲后,红25军整编,张赤民改名“张池明”,但许多战友仍习惯叫他“张赤民”。他在长征中表现出色,逐渐在红军内部崭露头角。

在抗日战争爆发后,张池明所在的部队被编入了八路军的一一五师,他担任三四四旅作战科代科长,开始了在河北、晋东南等地的抗日战斗。在这些艰苦的战斗中,张池明参与了反“扫荡”、反“蚕食”、反顽军等一系列关键行动,还积累了大量的实战经验,并且不断总结和提炼战斗中的策略与战术。

张池明

他在长期的战斗生活中,逐步成为一名兼具军事和文化素养的指挥员。1940年,张池明在《军政杂志》上发表了自己撰写的《敌人对冀鲁豫边的“扫荡”与我们反“扫荡”的斗争》,系统总结了抗日战争中的反扫荡经验,为后来者提供了宝贵的参考。1944年,他又在《解放日报》上发布了关于郑探口之战的长篇报道,展示了他的军事眼光和深入的战术分析,使他成为部队中少数几位能够兼顾战斗与文笔的指挥官。

当我们谈及革命故事,大别山总是一个无法绕过的地标。而“挺进大别山”这一历史事件,更是犹如一颗璀璨的星辰,在历史长河中熠熠生辉。1947年那时解放军部队如同神兵天降,出其不意地挺进了国民党的核心区域。这一举动打乱了敌人的阵脚,更在战略上取得了重大优势。

而更为关键的是,解放军的到来,像一股春风,吹散了人们心头的阴霾,点燃了他们心中的希望之火。解放军以实际行动赢得了民心,老百姓们纷纷站出来支持这支为人民而战的队伍。他们的斗志被激发,战士们的士气也随之高涨。

张池明

随着战斗的深入,解放军部队展现出了惊人的战斗力和意志力。他们不畏艰险,不怕牺牲只为了一个共同的目标——迎接全国的解放。他们不断提升自己,从每一次战斗中汲取经验,为胜利奠定了坚实的基础。

在大别山的深处,国民党部队感受到了前所未有的压力。他们被解放军牵制得死死的,胜利的天平已经逐渐倾斜。而这一切都离不开大别山人民的鼎力支持和解放军将士的英勇奋战。

1949年春,解放战争进入最后阶段,第43军迎来关键使命。张池明被任命为军政委,紧随李作鹏指挥的步伐,率领部队强渡长江,直逼敌人防线。几个月内部队跨越中原、攻占湘赣,歼敌四千余人,令敌人措手不及。

在6月第43军参加湘赣战役,白崇禧部4600余人被歼灭。 然而,敌人残部急速撤退,追击难度剧增,张池明迅速调整策略:他推行“兵强马壮”计划,确保部队恢复体力和士气,为下一场战斗做好准备。

随着广东战役爆发,张池明指挥全军快速推进,连夜歼灭敌军团,并最终与第44军协同进占广州。11月广西战役决胜,张池明携第43军,在信宜出奇制胜,打响广西全境解放的第一枪。 不仅如此迅速破敌,攻占博白,活捉敌军指挥官,彻底摧毁敌指挥系统,直至敌军四散败退,广西全境解放。

12月,任务升级,横渡琼州海峡解放海南岛成为新目标。 面对敌海上防线,张池明细心筹谋,通过模拟海战、宣传战果等手段,迅速提升士气。几轮偷渡成功为主力强渡奠定基础,4月16日,第43军主力部队成功登陆海南,几天内摧毁敌军抵抗,战役最终胜利。

图片来源于网络

建国之后,张池明踏上了新的工作岗位,主要在海南和广东等地担任地方行政管理的重任。他在这片热土上,深耕细作,致力于推动地方的发展与稳定。然而,历史的潮流总是波澜壮阔,1952年张池明接到了新的调令,他被调回中南军区,负责后勤管理等一系列重要工作。

在中南军区,张池明以其卓越的领导才能和深厚的军事素养,迅速赢得了同僚们的尊敬和信赖。他不仅在后勤管理上有着出色的表现,更在推动军区现代化建设方面做出了巨大贡献。短短几年间,中南军区的后勤工作在他的带领下,焕发出了新的生机与活力。

1955年,对于张池明来说,是一个具有特殊意义的年份。这一年他被授予了中将军衔,正式成为了开国中将的一员。令人瞩目的是当时年仅38岁的他,成为了最年轻的开国中将之一。

图片来源于网络

张池明能够获此殊荣,绝非偶然。在解放战争时期,他英勇善战,智勇双全,参与了解放东北全境的伟大斗争。他跟随第四野战军,一路南下,从银装素裹的东北战场,打到了春意盎然的海南岛。在解放海南岛的过程中,他更是亲临前线,登岛指挥作战,为解放海南岛立下了赫赫战功。

授衔之后,张池明并没有停下前进的脚步。他长期在总后方勤务部(后更名为总后勤部)工作,积累了丰富的后勤工作经验。他深知后勤工作对于军队的重要性,因此倾尽全力投入到这项工作中。他不仅推动了总后勤部的制度建设,还在行政管理等方面进行了大刀阔斧的改革。在他的努力下,总后勤部的工作逐渐走向正规化、现代化。

时间来到1967年,时任总后勤部政委的李聚奎因故被“打倒”,这一职位突然空缺。面对这一突发情况上级经过慎重考虑,决定由张池明接替李聚奎的职务。就这样,张池明成为了总后勤部的新任政委,继续在这片热土上书写他的传奇人生。

图片来源于网络

在总后勤部政委的岗位上,张池明以更加饱满的热情和更加坚定的信念,投入到工作中。他深知自己肩上的责任重大,因此时刻保持着清醒的头脑和旺盛的斗志。他带领总后勤部的全体官兵,克服了一个又一个困难,完成了一个又一个艰巨的任务,为军队的现代化建设做出了不可磨灭的贡献。

1975年,张池明调离总后,转任炮兵部队政委,这看似是一次职位上的调整,实际上,他依然保持着较高的地位。然而1977年中央开始平反冤假错案,并重新审视过去的历史,张池明的命运开始发生变化。

调查发现,张池明曾与一些反革命集团的人有过较多接触。由于这一历史问题,他被解除军职,虽然党内职务暂时保留。随着调查的深入,工作组逐渐发现张池明在总后期间卷入了一些复杂案件。

到了1985年,审查结果最终公布,宣布解除张池明党内外的一切职务,安排他离职休养。此举标志着他军旅生涯的彻底结束,也使他彻底远离了曾经的权力中心。

原本他的退休待遇应该会大幅降低,但得益于许多来自红25军的老战友,尤其是刘华清等人的帮助,张池明得以以正兵团级的身份离休,保持了较为体面的生活。与其他在1971年遭遇类似打击的将领相比,张池明的生活条件相对较好,至少他的待遇未受太大影响。

新四军3师参谋长彭雄

退休后的张池明,将所有精力投入到了军事史和党史的研究中。离开了军队的他,仿佛找到了另一片属于自己的天地。他开始参与《中国红军第二十五军战史》、《中国人民解放军第四野战军战史》和《中国人民解放军第三十九军军史》等重要史料的编审工作。张池明通过这些历史工作为后人保存了大量珍贵的第一手资料,也使自己在晚年找到了新的价值和使命。

尽管张池明的晚年并不如他早年的风光与辉煌,但他在静谧的历史研究工作中,逐渐找到了属于自己的宁静与满足。1997年,张池明因病去世,享年80岁。虽然他的政治和军旅生涯有过波折,但他对中国革命历史的贡献,依然为后人铭记。

合照