韩东山以其卓越的军事才能和坚定的革命信念,书写了属于自己的传奇人生。早年因家庭困境,韩东山不得不离乡谋生,但他从未放弃对改变命运的渴望。在革命的浪潮中,他从一名普通战士成长为红军师长,成为了无数战士心中的榜样。无论是在艰苦的长征路上,还是在抗日战争的硝烟中,韩东山始终冲锋在前,屡建奇功。那么,究竟是什么让他从一个普通青年脱颖而出,成为红军中的佼佼者?下面小史就带大家一起了解一下。

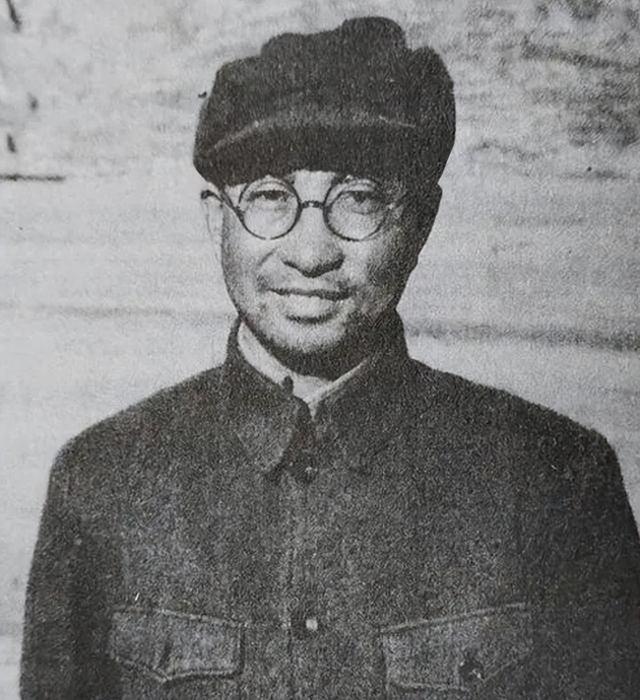

韩东山

韩东山出生在一个贫困的佃农家庭,自幼生活艰难。早期的岁月,他就体会到了地主的压迫和剥削。家中贫困让他从小便懂得了勤奋和责任,12岁那年,他离开家乡,开始外出谋生。为了生计,他先后学过木匠、石匠等手艺,早早地承担起了家庭的重担。正是这种早熟的艰苦生活,锤炼了他坚韧不拔的意志和扎实的基本功。

尽管身处困境,韩东山从未丧失对社会不公的敏感,尤其对贫苦人民的疾苦有着深刻的理解和同情。17岁时,韩东山在一次偶然的机会中接触到了农民协会的革命思想,深受触动。他开始积极参加革命活动,投身到农民运动的浪潮中,为改变贫苦农民的命运而努力。随着对马克思主义和共产主义思想的深入了解,韩东山对革命事业充满了坚定的信念。

许世友

经过五年的革命实践和严格考察,1928年韩东山加入了中国共产党,这标志着他的人生轨迹从此发生了转折。出身贫寒的他,深知革命的意义与必要性,誓要为改变命运、为人民的解放而奋斗。从此韩东山踏上了波澜壮阔的革命征程,期间无数次的生死考验磨砺了他坚定的信仰和出众的军事才能。

在初入红军时,韩东山被分配到红四军第十二师三十六团,担任营长。当时的师长正是战功赫赫的陈赓,一位具有卓越军事眼光和领导能力的将领。在陈赓的带领下,韩东山参与了多次反围剿战斗。无论是在激烈的战场上,还是在敌人围追堵截的压迫下,韩东山始终沉着冷静,指挥有序。

1931年,韩东山从红军教导队毕业后,被分配到红12师担任营长。当时的师长是陈赓,韩东山很快就与这位经验丰富的老将建立了深厚的师生情谊。陈赓常在战斗之余,传授他宝贵的军事经验和理论知识,韩东山非常感激,称他为“老师”。然而一年后陈赓因负伤去上海疗养,韩东山失去了这位指引他成长的导师。

油画

在此期间韩东山参加了长征,表现出色,逐渐被党中央重视,职务也一路上升。与此同时陈赓并未闲置,投入到上海的地下工作,成为周恩来领导的中央科特的成员,为党组织收集和传递了大量情报。尽管如此由于不在军队工作,陈赓的职级进展较慢。

几年的分别后陈赓重返部队,却发现自己昔日的部下中,韩东山已经晋升为师长,而他仍是干部团团长。虽然身份上逆转,但韩东山始终把陈赓视为自己的老师和上司。两人重逢时,陈赓笑着问:“你还记得我吗?”韩东山激动地答道:“老师,我忘了什么都不会忘了您!”

陈赓却打趣道:“你小子官升得快,办事却小气。”原来韩东山在会见毛主席一行时,因紧张而搞错了先后顺序,场面一度显得尴尬。陈赓注意到后,赶紧出面为他解围,并一一向韩东山介绍毛主席、周总理等中央领导。那一天成为了韩东山一生中最值得自豪的时刻。

1935年,长征进入川西北,红军面临生死存亡的危机。此时韩东山接到任务,率部突围敌军封锁,为中央红军打开生路。在短短三天内,他指挥了二十多场战斗,成功打通通道,为红军顺利会师创造了有利条件。

达维离开后,陈赓与韩东山各自专注于各自的任务,在抗日战争爆发之前的日子里,他们的联系暂时中断。然而随着战争的爆发,两人重新汇聚,为共同的目标而奋斗。

1940年随着战争的日益严峻,陈赓在太行山地区指挥了大规模的军事行动,成功建立了太行根据地。陈赓采用破袭战、伏击战等游击战术,使得日军数次在这片山地上遭遇挫败。太行山成为了中国抗日战争中一块坚实的铁壁,日军无论怎么进行“扫荡”,结果总是以失败告终。

回忆起那段艰苦卓绝的岁月,386旅在太行山的战绩堪称辉煌。386旅的771团与772团,凭借顽强的战斗意志和出色的战术配合,成功打击了日军多次进攻。在多次战斗中,副团长们总是冲锋在前,无畏生死,率领士兵拼死作战,展现出了令人敬佩的英勇和决心。尤其是在与日军的接触中,韩东山总是亲自带队,指挥精准,极大地激励了士兵们的士气。

随着战斗的深入,日军的情报系统开始对386旅有所警觉,每当接到命令与386旅交战时,日军士兵的士气往往在未开战之前便已低落。为了鼓舞军心,日军甚至在战区内贴出标语,上面写着“专打386旅”。然而这个标语的效果却完全与预期相反,反而成为了八路军士兵们的笑柄。面对敌人的挑衅,386旅的战士们毫不畏惧,依旧斗志昂扬,继续发动猛烈的反击。

386旅所创造的这些辉煌战果,不仅令日军闻风丧胆,也使得太行山成为了敌人心头的痛。通过这些局部战斗的胜利,八路军打破了敌军对于抗日力量的压制,也激励了其他抗日根据地的起义与反攻。

纪念塔

日军虽然兵力强大,但始终无法在这片险峻的山地上占据长久的优势。韩东山与陈赓的重返战场,凭借高效的指挥和深厚的革命情怀,成为了战斗中的主心骨。每一次战斗的胜利,都让敌人对八路军的恐惧愈加加深,最终形成了对抗侵略者的强大合力。

1941年,党中央决定派遣韩东山前往华东协助重建新四军。凭借他丰富的革命经验和坚定的信念,韩东山迅速赢得了新四军将士的信任与尊敬,逐渐在部队中树立起了崇高的威望。虽然身处一个全新的环境,他依旧展现了卓越的领导能力,帮助新四军恢复了战斗力,并强化了与其他抗日力量的协同作战。

在随后的几年里,韩东山始终在新四军中担任重要职务。到1945年,他已经晋升为军分区司令员,指挥的部队规模已经达到万余人,成为了抗日战场上一股不可忽视的力量。韩东山常说:“一支没有纪律和战斗力的军队,永远不会赢得战争。”

1958年,毛主席和韩东山握手

解放战争爆发后,韩东山迅速响应党中央的号召,带领部队进入中原军区,参与中原突围战役。这场战役决定了中原地区的军事格局,韩东山凭借精湛的指挥才能和勇敢的作战风格,为人民解放军赢得了辉煌的战果,并有效削弱了敌人的战斗力。特别是在河南、湖北交界一带,他率部进攻,配合刘邓大军开展游击战,取得了敌人意想不到的打击,彻底打乱了敌军的部署。

1949年初,随着解放战争的步伐加快,韩东山与四野联军成功会师。仅用不到两个月的时间,他便指挥部队全歼了驻守在湖北的国民党军队,并成功解放了整个鄂地。建国后,韩东山被授予少将军衔,荣誉与责任并重。

那么为什么韩东山只被授予少将军衔呢?抗日战争爆发后,韩东山迅速崭露头角,先后担任了386旅771团副团长和副旅长。然而尽管他和许世友、陈再道都曾担任过副旅长,最终在1955年授衔时,许世友和陈再道被评为上将,韩东山却仅为少将。

图片来源于网络

许世友早在1938年就成为副旅长,而陈再道则是从386旅成立初期便参与其中。相比之下,韩东山是在抗战后期才担任此职,那时八路军已经从最初的几万扩展到几十万,这使得副旅长的角色和重要性与早期相比发生了变化。

韩东山的战斗经历也有一定的空档。1941年,他因身体原因暂时离开了前线,进入中央党校学习,直到1944年才重返战场。而许世友、陈再道等人则在这几年中持续奋战,积累了大量战功,提升了自己在军事领域的地位。

解放战争后韩东山与许世友、陈再道的差距逐渐拉大。许世友指挥了济南战役等关键战役,成为华野的王牌司令员,战后更担任副总参谋长。而陈再道与陈赓并肩作战,成为中野的顶尖将领。与之相比,韩东山虽然也有贡献,但战功和职务都无法与他们匹敌。

图片来源于网络

与王近山的对比也能揭示一些问题。两人在抗战初期起点相似,但王近山后来成为386旅旅长,并指挥了定淘战役等战役,战功更为显赫。因此王近山的军衔最终远超韩东山。

1969年,韩东山的小儿子韩延武参军。新兵连训练结束后,他被分配到饲养员岗位,每天喂猪、打扫猪圈,这与他期望的野战部队大相径庭。韩延武有些不满,心情低落,甚至因情绪问题受到了批评。

直到某天连长意外得知韩延武的父亲是武汉军区副司令员韩东山,连长大吃一惊。为了弥补对韩延武的误解,他急忙找来谈话,表示愿意将他调到野战部队。然而韩延武拒绝了。他坚定地表示,无论父亲身份如何,自己要凭本事去实现目标。

图片来源于网络

得知儿子拒绝调动后,韩东山没有责怪他,而是通过一封信给予了深情的鼓励。他在信中写道:“养猪也是重要工作,为战士们提供肉食,保障他们的战斗力,踏实做事,比什么都重要。”这封信让韩延武意识到,父亲的话并非空洞的教训,而是生活的智慧。于是,他开始认真对待饲养员的工作,逐渐成为部队的“养猪能手”。

在空闲时,韩延武刻苦自学,最终考上了大学,开始了新的人生道路。大学毕业后,韩延武选择成为一名教师。尽管他有机会留在武汉,享受父亲给予的优渥条件,但韩东山却坚决不同意,要求他去一个偏远贫困的县城担任教师。韩东山认为,儿子只有在艰苦的环境中,才能真正锤炼自己,体会到生活的艰辛与责任,也能更好地理解百姓的疾苦,树立起为人民服务的真正价值观。

韩延武不以父亲的决定为不满,反而感到更为坚定。他决心用自己的知识和行动,去回馈社会。于是,他赴贫困县开始了教书生涯,尽管条件艰苦,但他并未退缩,而是尽自己最大的努力,教书育人,帮助那些渴望知识的孩子们。

合照

1979年,韩东山的妻子因为一场医疗事故不幸去世。妻子陪伴他度过了许多风风雨雨,是他生命中的重要支柱。面对突如其来的痛失,韩东山悲痛欲绝。然而他在哀伤之余却坚定地制止了孩子们去医院找人追责的行为。他说道:“向上告状,根本解决不了问题,作为一名领导干部,我已经亲自批评过医院方面,承认了错误,吸取了教训,事情也就到此为止。”

对于韩东山来说,严格要求自己和家人,并不是一种简单的家庭管教,而是一种责任感。他明白,身为党的一员,任何个人的不当行为都可能成为对党和人民的负担。在他看来个人的牺牲和忍耐,是为了更好地为党和人民服务。

合照

1986年1月13日,韩东山因病在武汉去世,享年81岁。他的离世,标志着一位严谨、无私、坚守原则的领导者的告别,但他为党和人民所树立的榜样,却永远铭刻在历史长河之中。

说人话